「説明文」は地理・歴史・科学・文化を学ぶ宝の山

基本的な国語を学ぶために息子が通っている日本語の塾の宿題の「説明文」が面白い。その題材、言葉や文章から、地理・歴史・科学・文化を学ぶ扉が次々と開いていくのが分かる。

二つ事例を紹介してみたいと思う。

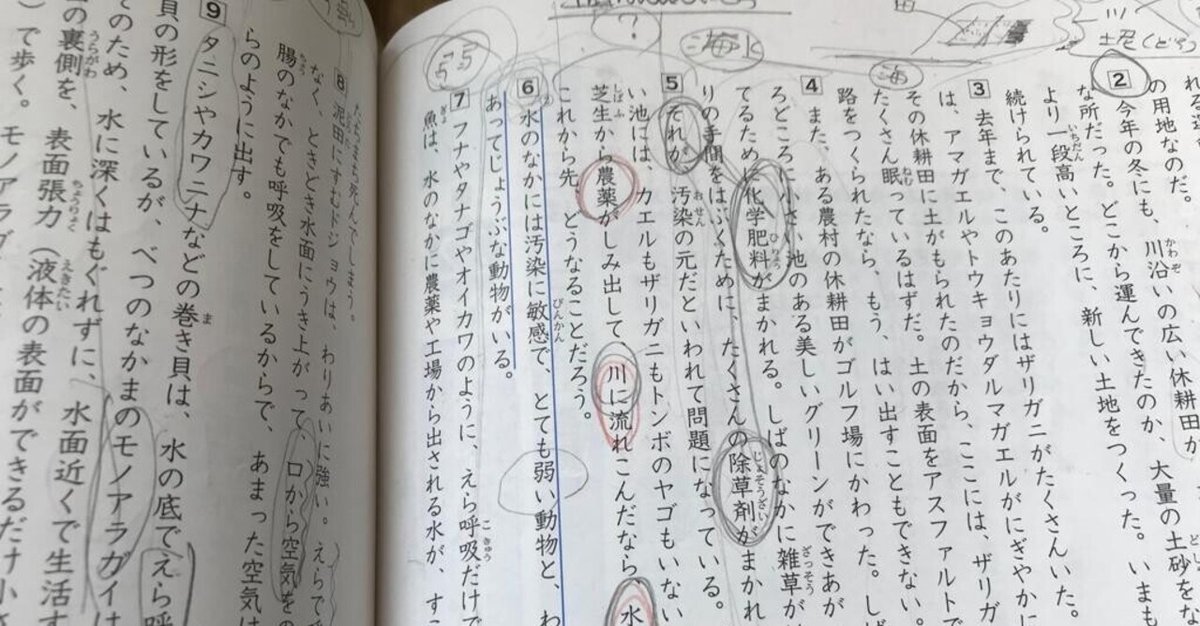

[1] 例えば、先日の説明文の一つに、種村ひろしさんが書かれた「スーパーワールド ザリガニ」という文章が取り上げられていた。ザリガニは元々日本には存在しておらず、アメリカのルイジアナ州からやってきて子孫を増やしたが、そもそも話の発端は食用カエルだ。食用カエルが初めて日本に伝染病の研究材料として輸入されたのが1917年。その後農林水産省のすすめで全国の農村が養殖するようになる。1930年には60万kgにもなるが、日本人はカエルを食べる習慣がなかったので、冷凍にしてアメリカやハワイに輸出していた。今の鎌倉市でアメリカ産の食用カエル(ウシカエル、足のもも肉を食用にする)を沢山養殖していた人がいた。日本の魚やカイコのさなぎをあまり食べないので、良い餌を探しにアメリカの食用カエルの養殖場を訪ねると、アメリカザリガニを餌にしていた。この人が大きなザリガニを100匹購入して帰国する。当時は飛行機もないので船で帰国するのに1か月かかる。横浜港に着く頃には、だいぶん死んでしまって20匹になってしまっていた。その20匹のザリガニを行けに離すとザリガニは元気を取り戻して、翌年までに数が沢山増えた。1万キロも離れた日本の池でも特別なことをせずともザリガニは育ったのだ。ある時大雨が降り養殖場の水が溢れそうになった。ザリガニが土手を這い上がり、田んぼに逃げ出すもの。水鳥の羽につかまって遠くの池に引っ越すもの。川の流れに乗って川下りをして、神奈川県一体の田んぼや小川に住みかを広げた。ザリガニが増え始めると、夏祭りや縁日で子供向けに売り出される。大脱走したザリガニは、東京や大阪の池にも現れるようになった。日本の農村には田んぼが沢山ある。ザリガニのふるさとであるアメリカ南部と環境が似ていて住みやすかった。しかも日本の田んぼはアメリカと比べて大きな牛カエルや水鳥などの天敵が少ない。しかもザリガニの母親は卵をお腹に抱かれて育つので天敵に卵が食べられてしまいにくい。そして暑い夏は暑さを避け泥の中に潜り、寒い冬も落ち葉や泥の中に潜る。池の水が干上がっても深いところに穴を掘り、水が染み出すまで掘り続ける。化学肥料や農薬をまいた田んぼや汚いどぶ川でもザリガニは生きていける。おまけにザリガニは雑食性でなんでも食べる。生命力が強いのだ。水が汚れてくると水面に浮きあがり、植物などにつかまって体を横に倒し、甲羅の後ろの隙間から新鮮な空気を吸い込んでえらで空気呼吸を始める。えらさえ湿っていれば陸上でも呼吸できるのだ。ではザリガニの天敵はなんだろうか。都会に近い休耕田は埋め立てられて宅地や工業団地に。アスファルトの道路が作られる。ゴルフ場に変わったりもする。芝生に農薬がしみ込んだゴルフ場の池には、カエルもザリガニもトンボのヤゴもいない。もしこの農薬が川に流れだしたら、フナ、タナゴ、オイカワなどエラ呼吸の淡水魚は死んでしまう。泥田に住むドジョウは割合強いのは、口から空気を飲み込み腸の中でも呼吸をしているから。タニシやカワニナなどの巻貝エラ呼吸だが、モノアラガイは肺呼吸でなので汚染には比較的強い。トンボのヤゴは水の汚染をはかるバロメーター。最近めっきり少なくなってきた水の動物たち。川魚や池の水生昆虫。原因は水質汚染と環境破壊。比較的生命力の強いザリガニも、コンクリートで埋め立てられてしまっては、這い出せない。

日本の鎌倉とアメリカルイジアナ州との地理感。ジェット飛行機がなく船で航海していたころの交通の歴史。カエルを食べる文化がある国と無い国。初めて聞く沢山の生き物の名前。水生動物のエラ呼吸と肺呼吸。日本には田んぼが沢山あるということ。暑い夏でも寒い冬でもちょうどいい泥の中の温度。水質汚染と環境破壊の影響。それを一つ一つ一緒に調べていった。

[2] 津田姸子さんの「せんたくのはなし」もとても面白い説明文の題材だった。9世紀頃の北ヨーロッパのフランク王国では石鹼が貴重品だったこと。当時の洗濯は木灰の汁を使い、石鹸は羊毛を洗う時に使われていたこと。それは木灰と動物のあぶらを原料としていて、嫌な臭いがしたこと。一方、南ヨーロッパのイタリアやスペインでは、8世紀頃からアラビア人に学んだ技術、オリーブの実のあぶらと海草を焼いた灰から石鹸を作り、嫌な臭いのしない質の良い石鹸だったこと。一方日本では、「古事記」に日本で最も古い洗濯の記録があること。いまから二千年前から布が織られるようになり、洗濯が始まったこと。7世紀頃になると中国との交流が盛んになり、絹織物が一部の人では使われ始めたが、大部分の人たちは麻のゴワゴワした服を着ており、麻は洗えば洗うほど白くなり、柔らかくなること。「解き洗い」という言葉も古くからあり、丸洗いするヨーロッパと異なり、日本では昔から衣服を解いて洗っていたこと。中国から井戸ほりの技術が入り、様々な洗濯道具が生まれたこと。たらい、ひしゃく、手桶、伸子(しんし)、砧(きぬた)などだ。竹の弾力を利用した伸子は今でも友禅染などに使われていること。伸子張りや板張り仕上げをする方法を「洗い張り」といい、高級な着物を解いて洗う方法として今でも使われていること。きぬたで打つのは布を柔らかくして艶を出させるため。16世紀に中国から入ってきた木綿が、18世紀の江戸時代頃に普通の人々が着られるようになったこと。電気洗濯機が出回るまでは、たらいと井戸水を使ったもみ洗いをしていたこと。衣服の汚れには油を含んだものが多いから、水だけだと落ちにくいこと。合成洗剤の役割には、(1) あぶらを小さな粒にして水に溶かす乳化、(2) 洗濯物によくしみ込んで水に濡らす浸透、(3) 水に溶けない細かい汚れを水の中に散らばせる分散、(4) 溶けた汚れが再び洗濯物につかないようにする再汚染防止、の四つがあること。界面活性剤の「界面」とは、境目のこと。洗濯物と水のさかい、汚れと水のさかいを指すこと。この界面活性剤の働きをするものをミセルと呼ぶこと。だいたい0.1%くらい(30リットルの水に30gくらい)。それ以上多くの洗剤を加えてもミセルの働きは変わらないこと。必要以上に洗剤を使いすぎるのは、川や湖や海を汚す原因になること。

ヨーロッパの石鹸の歴史と文化の背景、中国が日本に与えた影響の大きさ、入ってきたたくさんの技術。絹、麻、綿という素材が使われだした歴史。今でも使われている日本独自の着物のための洗濯方法や乾かし方。毎日使っている洗濯洗剤(界面活性剤)の働き方。

こういった「説明文」の後には、お決まりのように5-6問の問題があるのだが、それは後で良しなに終わらせてくれればよい。でも大切にしたいのは、この数ページにわたる説明文の内容から湧き出てくる、ありとあらゆる子供の質問とどう向き合うかだと思っている。新しい発見が次々とあり、知らない言葉がどんどん出てくる。一緒に調べ、見たり聞いたり話しながら、新しい知識を広げていく。数時間かかるけれども面白い時間だ。

小学生の国語の文章問題の課題の中には、物語文や説明文や詩など様々なジャンルが含まれている。子供によって好みはあるかもしれないけれど、説明文を、答え合わせの教材ではなく、様々な教科を横ぐしにして学べる教材としてじっくり向き合ってみると、子供の興味を掻き立て、知識を広げるきっかけになる教材になると思っている。