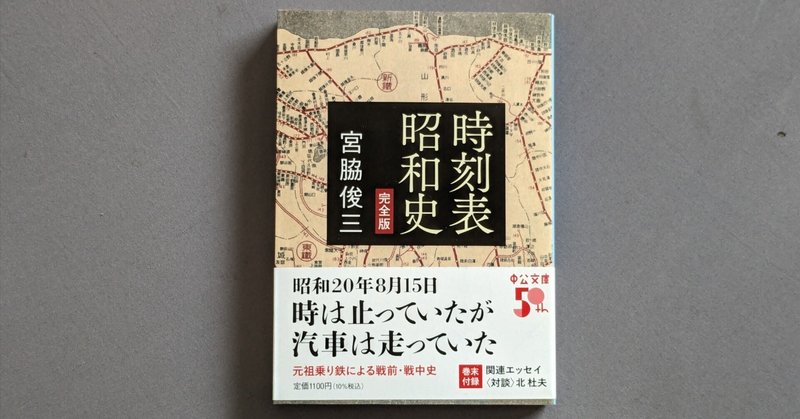

令和阿房列車論~その31『時刻表昭和史【完全版】』(1)山手線

はじめに

『実歴阿房列車先生』『鉄道無常』に続く久々の鉄道読書シリーズになります。

私の鉄道の『師』と言うには大袈裟かもしれませんが宮脇俊三先生の作品について読み進めながら私なりの作品解説、ならびに私の人生に振り返ってみた自分史も絡めながらの展開を考えています。

なお、本編の人物についての敬称は省略させていただきます。

第1章 山手線〜昭和8年

まさに歴史への招待!

冒頭から「玉川電鉄(現在の東急田園都市線の前身)」や「市電(現在の都電の前身)」、さらには「ハチ公」まで出現するので、この令和の時代からさかのぼるとまさに『歴史』を感じるのです。

この年-昭和8年、宮脇俊三がまだ6歳の時代を過ごした渋谷周辺が描かれています。

昭和8年当時の渋谷周辺は駅前は人の流れの多い駅と書かれていますが、当時の宮脇少年にとっては(その周辺の)市電の青山車庫近くや旧皇族の邸近くの原っぱとかが遊び場にしていたというので、現在からみるとそうとうのどかな街並みだったのではないでしょうか。

昭和「後半」から平成世代の私からすると昭和ヒト桁の時代は「戦前」と括られていても同じ昭和時代として歴史を学んだものですが、いまや平成を越えて令和の時代となって時代感覚からすると明治、いや江戸時代みたいな感覚かもしれません。

鉄道史を主体としている宮脇作品とはいえ、この作品は日本近代史としてのテキストと言っても過言ではないと私は思うのです。

私の6歳〜昭和48年

宮脇俊三と自称コラムニスト…いや、いち庶民の私の歴史を比較するのは正直恐れ多いのではありますが、ひとりの鉄道趣味人として宮脇作品にならって綴ってみたいと思います。

宮脇俊三が6歳だった昭和8年から40年後、昭和48年の私も鉄道に触れる環境にありました。

昭和48年当時、小学1年生だった私は北海道札幌市に住んでいました。

私の両親の実家は隣の小樽市にあり、母方の実家は函館本線の南小樽駅のすぐ近くにありました。母方の実家にはよく行きましたが、私の両親は自動車運転免許を持っていませんでしたので、小樽の実家に行くには当時の国鉄に乗って行き来したものでした。

実家で遊んでいる時にカン、カンと踏切の音が鳴ると外に飛び出して南小樽駅そばの踏切にかじりついてED76形電気機関車に牽かれる客車列車をよく見ていたものでした。

まさに渋谷で山手線をはじめとする電車を見ていた宮脇俊三のように私の奥底に鉄道趣味人の下地が形成されていったのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?