みんなと私の『動機づけ面接』ーークライエントとの同行二人指南(12) 『好きじゃない』

「傷が癒えたら話すよ」

こう言われたとき、共感的に応答するとしたら?

語尾を上げるとか、語尾下げるとかいったくだらないことは今は考えなくてよいし、相手をどちらの方向性に誘導しようなんてこともまだ考えなくていい(しいて言えば、今は関わることが大事とでもしておこうか)。

「傷が癒えたら話してくれるんですね」

もちろんこれでいい。シンプルだ。

次に、「複雑な聞き返し」と呼ばれる、より動機づけ面接らしい返答の例をあげる。

「今は話せないくらいひどく傷ついたんですね」

相手の思いがさらにしっかりと受け止められている。

ここで、日本のトレーナー研修で考案された人気のエクササイズ、MIツリー(*1)をちょっと紹介しておこう。用意するものは模造紙と付箋、ペンだ。

数名で行うことができる。話し手1名を決め、残りの人たちは聞き手になる。

・話し手は部下・生徒・患者といったなんらかの役割になり、まず一言「[仕事・学校・人生]をやめたい」とか「[ダイエット・禁煙・勉強]がめんどくさい」といった相談ごとの第一声を付箋に書いて模造紙の上のほうに貼る。

・上司・教員・医療者といった役となる聞き手は、相手の言葉に対して、各自自分ならどう答えるかを付箋に書いて、先ほど貼られた話し手の言葉の下に横一列に貼っていく。

・話し手はそこから気に入った(こんな風に聴いてほしい、と思う)1枚を選ぶ。その言葉に続く応答をまた付箋に書いて、その下に貼る。

・聞き手はそれに対してまた応答を考えて付箋に書き、その下に貼っていく。

こうして付箋によるやりとりを、相談する役と残りの相談される役の間で繰り返す。カウンセラーの応答の選択肢がたくさん並ぶ上に、ありうるひとつのカウンセリングの流れが模造紙の上に残ることになる。

(*1)MIツリーをワークショップなどでやる際の注意点としては、クライエント役が勘違いすると、適切な応答を選ばず、ありがちな対応や自分だったらする応答を選んでしまう可能性があるということだ。できるだけ優れた応答が選ばれるほうが皆の参考になるので、そのへんのことが意識できる人がクライエント役になるとよい。

(よくある応答だから、という理由であえて共感性の低い回答ばかりを選んでしまうクライエント役に出会ったことがあり、さすがに私もそのときは介入した)

また、カウンセラー役の中には模範となる回答が書ける人がいることがかなり重要である。初心者ばかりが集まると、ありきたりな回答ばかりになる。そのような回答が出るのはまったく問題ない。ただそのような回答だけでは、エクササイズから得る学びがほとんどなくなる。「おお!こんな風に応答する手があるのか」と唸らされるような回答が時々混じると良い。

上の図は「仕事を辞めたい部下と相談される上司」という設定でMIツリーをやることを想定して作ったスライドである。それで行こう。部下は職場に残りたい思いが充分にあり、上司は彼に仕事にとどまってもらうことを目指そう。それでもそういう方向性はあまり意識せずに、相談が続く関係性が築ければ充分であるとする。

部下: 辞めたいです。

応答1 : ここまでやってきて今更辞めたいはないだろう。

応答2 : なんかあるなとは思っていたよ。

応答3 : ここまでやってきて何か続けられない理由があるのか?

応答4 : ここまでやってきて仕事を続けない理由は何だ?

応答5 : さては引き抜きだな。

応答1は、間違い指摘反射(*2)である。動機づけ面接のかなり専門家向けのワークショップをやっていても、こういう回答を出す教育者や医療者が現れる。興味深いのは「いや、それって間違い指摘反射なので、よろしくない対応で…」と間違い指摘反射をしてしまう講師側の人がいることである。間違いを指摘せずに人を伸ばそうとすることは、かくも難しい。

そういう私も、今こう述べることで、間違い指摘反射を間違い指摘反射することを間違い指摘反射している(まあここではわざとやっているわけだが)。まちがいをすかさず正したくなる性質が自分にもある、ということに気づいていれば、それだけでも尊いことだとして、自分にもやさしくあろう。

本稿での専門用語は、原井宏明先生の『動機づけ面接第3版』に準拠しているので「間違い指摘反射」を採用している。だが、英語ではrighting reflexであり、以前は「正したい反射」と呼ばれた。こちらに馴染みのある人のほうが多く、人気も根強い。

よく考えると「反射」という言葉は微妙である。また、日本の産業医学界に動機づけ面接を広げる活動をしている後藤英之先生が言っていたのだが、righting reflexはそもそも脳外科に「立ち直り反射」という用語として存在する。押されて姿勢を崩されると反対に押し返そうとする反射のことだそうだ。

部下との関係性によっては、応答1でもいいであろう。自分の思ったことを許可なく伝えているだけなので、動機づけ面接としては優れた対応とは呼ばれないだろうが。後出しジャンケンで言っているのならばともかく、上司が本当に部下を見ていてくれたのであれば、部下としては嬉しいのではないだろうか。

応答2は、閉じた質問である。応答3にすれば開かれた質問である。ならば応答3のほうがカウンセリングの考えでは優れている、というのは理屈だ。私には応答3のほうが詰問に聞こえる(言いかたにもよろうが)。

「理由は?」は、一般的には自然な問いかけに思われるのではないだろうか。一方、動機づけ面接では応答4が良いことになってしまう。だがこれは、相手がどんな調子で相談してきたかにもよるが、ハズしすぎだろう。

そう考えると、現実的には応答2や応答3のほうがよいようにも思える。こういう発見をこういう例から学べるのは良いことだ。ただ、仮説検証、共感、複雑な聞き返し、が動機づけ面接では重視されるということまでを肌で学ぶには、相応に優れた応答も目にしておく必要があると思われる。応答2・応答3はありきたりで、優れた面接の要求水準は満たさない。

もう1例あげてみる。

応答6 : おや、どうにも立ちいかない状況に直面しているんだ。

私が考えた応答である。より共感の高い複雑な聞き返しとなっている。欲を言えば、どんな気持ちでいるかにまで思いを馳せて聞き返しができているといい。

以上のセリフを、部下の立場で考えてほしい。いかがだろう?どれがいいだろうか?

6が共感が高いと言っておきながら、私は2が好きだ。「なんかあると思っていたのに、この上司は今まで何もしてくれなかったのか?」と怒る人もいるだろうか?じゃあ、直属じゃないのでこの部下には手助けできんかったことにする。とにかく2が選ばれたことにしよう。続けてみる。

部下: 辞めたいです。

上司 : なんかあるなとは思っていたよ。

部下:いや、たいしたはないんです。

応答1 : 話してみないか?

応答2 : どんなことに困っている?

応答3 : 今の仕事はうまくいっているということ。

応答4 : ああそうか、じゃあ少しだけ行き詰まりとか満たされなさみたいなものを感じてはいる、仕事を続けるにはギリギリ差し支えるなあと。

具体的であることが大事だ。応答4くらいは目指してほしい。ただ、「具体的で詳しく」と言うと、「長ければいいんだ」と思われてしまうかもしれない

私はここで、短くて共感的な回答を自分に課してみよう。

応答5 : 一人で抱え込んできたんだ。

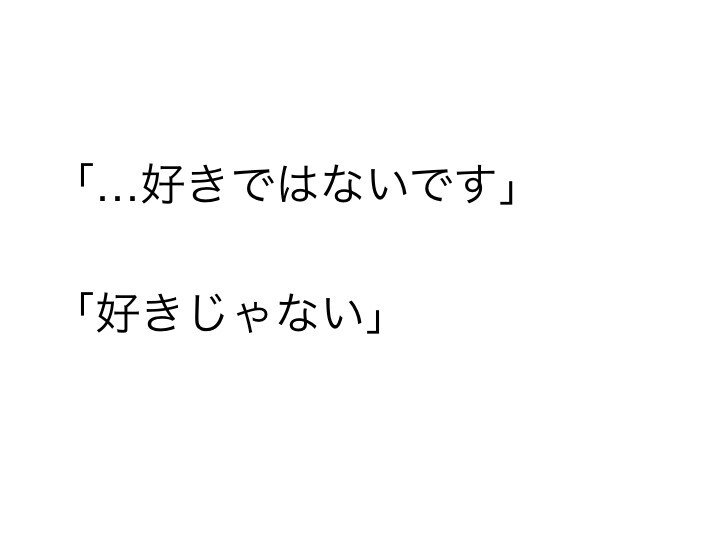

こんな例も考えてみよう。ゲストのコメントに対して、ホストが答えている。

これは単純な聞き返しだ。複雑な聞き返しの神対応を見てみよう。

共感とは「相手と同じ絵を描くこと」であった。今回はそれを踏まえた上で、共感的な応答の例をまたひたすら挙げてみた。

ちなみに最後のは有名な二人のやりとりである。

なんでしょう?

2021/5/22 Ver.1.0

2021/6/27 Ver.1.1 設問の選択肢とその後で示している数字のズレがあり修正。その他言葉遣いの一部を修正。

前回はこちら

#心理学

#カウンセリング

#共感

#応用行動分析

#動機づけ面接

#学習理論

#聞き返し

#間違い指摘反射