大英帝国自治領海軍 - Navies of Dominion in the British Empire

かつて「七つの海を支配する」と称されたイギリス海軍にはその名称など特有の慣習があります。その同じ慣習をもつ海軍がイギリスの他にもいくつかあるのですが、それらはもともとイギリスの植民地から自治領となり、自治領の時代に海軍を創設したその末裔なのです。

なお文中にあらわれる組織名には定訳がないものがあります。本稿中かぎりの私訳であることをご了承ください。

パクスブリタニカ

のちに「長い18世紀」と呼ばれることになる一世紀あまり続いた英仏抗争はナポレオン戦争を経てイギリスの勝利に終わり、イギリスの覇権が確立した。このあとの百年はイギリスの圧倒的な海上優勢のもとで比較的安定した国際情勢がもたらされパクスブリタニカの時代ともいわれる。その安定を現場で実態に担保していたのがイギリス海軍 Royal Navy (RN) だった。

19世紀なかばの大英帝国は北アメリカ、カリブ海、南アフリカほかアフリカ要地、インド亜大陸とマラヤ海峡、香港、オーストラリアなど太平洋諸島にまで広がり地球規模のまさに「日が沈まない」帝国だった。注目すべきはこれらの地域の多くが海に面していたことで、イギリスが圧倒的に優位にあった海軍力と海運力が植民地の維持と拡大に貢献する一方で、植民地の維持と拡大のためにさらなる海軍力と海運力を必要とする相互作用をもたらしていた。

特に問題になったのは通商保護だった。1860年には世界中の商船の半分はイギリス船籍(トン数ベース)だったといわれ、1879年の報告書ではイギリス商船は年間9億ポンドの貨物を運び、特定の一日に海上にある貨物の価値は1億4400万ポンドにおよぶとある。現在の価値に直すとそれぞれ20兆円、3兆3000億円に換算される(ChatGPT調べ)。意外に小さい数字のようにも見えるが経済規模が現在とは比較にならないので当時はかなりの数字だっただろう。

通商保護と通商破壊は海運の盾と矛ではあるが、する側にしてみれば通商保護のほうがはるかに負担が大きい。守る側は隙を作れないのに対し、攻める側は相手の弱いところを任意に選んで襲撃できるからである。地球の隅々にまで張り巡らされた航路のすべてを保護する役目を負わされたイギリスの負担は重くなることはあっても軽減されることはない。こうした負担のうち植民地周辺については一部でも植民地自身に負担させようという意見がうまれるのは必然の成り行きだった。

東インド会社

こうした権限の移譲は実のところ東インド会社という前例があった。17世紀に設立されたイギリス東インド会社 East India Company はインド貿易を独占していたが地域の通商保護のために武装船も保有していた。事実上の海軍ともいえるもので、阿片戦争で清国と戦ったイギリス艦隊には東インド会社船が含まれていた。貿易会社の形をとりながら実際にはインドの統治や防衛まで担っており、感覚的には日本の南満州鉄道に近いが行使した権限ははるかに大きかった。

しかし19世紀に入ると特殊会社とはいえ企業に植民地統治を委任している弊害が目立ち始める。インドで巨万の富を得た新興富裕層をさす「ナボブ Nabob」という言葉もうまれた。1857年にインドで大規模な反乱が発生するとイギリス政府は自ら鎮圧に乗り出し東インド会社による統治は停止され、1874年に正式に解散する。

東インド会社海軍は会社の組織から切り離されてイギリス海軍の監督下に入りボンベイ海軍 Bombay Marine を名乗った。この名称はもと東インド会社海軍の部隊が名乗っていたものだが復活したのだ。会社が正式に解散しインド帝国が成立すると女王陛下のインド海軍 Her Majesty’s Indian Marine (HMIM) を経て1892年に王立インド海軍 Royal Indian Marine (RIM) と改称する。

自治の拡大

もともと遠隔地である植民地にはある程度の自治を許さざるを得なかった。それが裏目に出たのがアメリカだったのだが、19世紀半ばからイギリスは主要な植民地には責任政府と呼ばれる自治政府を設立するようになる。議会に責任を負う政府を置いて内政を任せるというものだった。ただしこの政府の構成者がイギリスから渡った白人層に限られてきたことは忘れてはならない。

先鞭をつけたのはイギリス領北アメリカ、のちのカナダだった。1848年にノバスコシア、ニューブルンスウィック、カナダに自治政府が設立された。なおここでいうカナダはセントローレンス川の上流域を中心とする上カナダ Upper Canada と、下流域を中心とする下カナダ Lower Canada(もと仏領ケベックでのち英領)を合わせた、現在のカナダよりずっと狭い範囲を指す。その後も自治政府の設立は続き、1867年7月1日にはイギリス領北アメリカすべての責任政府を管轄する上位の自治政府が樹立された。カナダ自治領 Dominion of Canada の成立である。

オーストラリアも似たような経過をたどった。1855年にヴィクトリア、ニューサウスウェールズ、ニュージーランドに政府が樹立されたのを皮切りに自治が始まり、1901年1月1日にオーストラリア大陸すべて(タスマニアを含む)を管轄するオーストラリア連邦 Commonwealth of Australia が成立する。1906年9月26日にニュージーランド自治領 Dominion of New Zealand、1910年5月31日に南アフリカ連邦 Union of South Africa が成立し、大英帝国のなかでは白人を主体とする主要な4自治領が出揃った。

自治領海軍の発足

カナダではすでに18世紀にイギリス海軍の北アメリカ戦隊 North American Station が置かれ、19世紀にはオーストラリア戦隊 Australian Station が置かれるようになった。現地に自治政府が発足すると、本国からのこうした出先部隊とは別に自治政府が運営する現地海軍の組織が次第に許されるようになった。こうした現地海軍は主に沿岸警備にあたり、イギリス海軍の派遣戦隊は外洋の警備にあたるという役割分担がなされていた。

1901年にオーストラリア連邦が発足すると各地の自治政府が運用していた海軍も統合されて連邦海軍部隊 Commonwealth Naval Forces が誕生した。一方でカナダではアメリカを最大の仮想敵国としていたため防衛の重点が陸軍に置かれ、海防は相変わらず本国に頼る状態が続いていた。

ところがヨーロッパでは本国イギリスの足元が大きく揺らいでいた。1888年に即位したドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が大々的な海軍拡張に乗り出してイギリス海軍の覇権に挑戦を試みたのである。イギリス海軍はこれに対抗するため重点を本国近海でドイツ艦隊と対決する戦艦を中心とする決戦兵力に移すこととなり、伝統的に重視されてきた通商保護のための巡洋艦に割く資源の比率を下げざるを得なくなる。

ドイツとイギリスの海軍軍備競争が頂点に達しようとしていた1910年前後にカナダとオーストラリアに海防の責任を全面的に移譲するという動きが具体化する。まず1910年5月4日、カナダ自治政府下にカナダ海防部隊 Naval Service of Canada が発足する。1911年7月10日には王立オーストラリア海軍 Royal Australian Navy (RAN) が正式に発足しイギリス海軍がオーストラリアに保有していた海軍施設が引き渡された。1913年には指揮権が全面的にオーストラリア政府に譲られ、オーストラリア戦隊は解散する。オーストラリアにわずかに遅れて1911年8月29日に王立カナダ海軍 Royal Canadian Navy (RCN) が発足するとやはりイギリス海軍の施設が引き渡され北アメリカ戦隊の司令部はバミューダに移り主に西インド諸島の警備に集中する。

1913年7月1日にはイギリス海軍義勇隊南アフリカ支隊 South African Division of Royal Navy Volunteer Reserve が、同年12月11日にはイギリス海軍ニュージーランド部隊 New Zealand Naval Forces が発足した。これらはいまだイギリス海軍の隷下にあったがのちの独立海軍の母体となった。

艦船接頭辞について

ここで艦船接頭辞 ship prefix について説明しておこう。イギリス海軍軍艦は艦名の前に HMS を冠することになっている。例えば軍艦ユリシーズ HMS Ulysses といった具合で HMS は His/Her Majesty’s Ship の略で直訳すると「国王(女王)陛下の船」という意味になる。さらに厳密にいうならば Ship の部分は Submarine や Sloop になることもあるのだが、略してしまえばどれも HMS になってしまうのであまり気にされない。HMY というのもあるがこの Y はヨット Yacht を意味する。

自治領海軍軍艦の場合は国名が挟まれる。例えばオーストラリアの場合は His/Her Majesty’s Australian Ship (HMAS) となる。以下同様にカナダ His/Her Majesty’s Canadian Ship (HMCS)、ニュージーランド His/Her Majesty’s New Zealand Ship (HMNZS)、南アフリカ His/Her Majesty’s South African Ship (HMSAS)、インド His/Her Majesty’s Indian Ship (HMIS) となる。

なおイギリス以外の君主国、例えばオランダ軍艦に対しては(英語表記として)His/Her Netherlands Majesty’s Ship (HNLMS) を冠する。自治領海軍の場合と国名の位置が異なることに注意。

さらに余談だが日本海軍軍艦に対して英語文献で HIJMS などと冠していることがあるが日本海軍が公式に接頭辞を使用していたことはない。ウィキペディアの ship prefix の項目に国別の一覧がある。

第一次大戦と戦間期

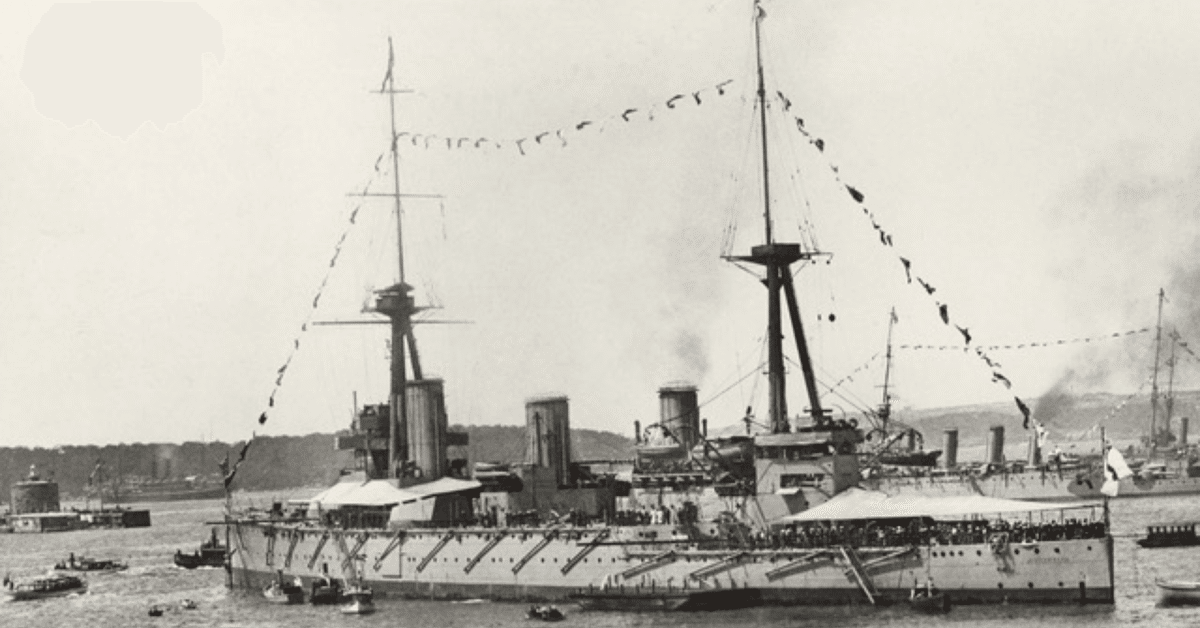

第一次大戦が始まると外交権をもたない自治領は大英帝国の一部として当然参戦し、自治領海軍はイギリス海軍の指揮下に入る一方で独自の行動もとった。オーストラリア海軍は巡洋戦艦オーストラリア HMAS Australia をドイツ東洋戦隊捜索のため南東太平洋方面に派遣した。コロネル沖海戦でイギリス艦隊が壊滅したとの情報を得て後を追ったが、東洋戦隊はフォークランド海戦で全滅した。派遣された艦隊はそのまま南米大陸を迂回してイギリス本国に向かい、イギリス海軍の大艦隊 Grand Fleet に編入され終戦までヨーロッパ水域にとどまった。その一方でドイツ領ニューギニアに上陸占領した。

カナダ海軍は主に太平洋と大西洋で船団護衛にあたった。オーストラリア海軍も太平洋やインド洋のみならず地中海、北海、大西洋での船団護衛に投入された。第一次大戦が終結したときカナダ海軍は5000名、オーストラリア海軍は4000名ほどの兵力を有していたといわれる。40万人に膨れ上がっていたイギリス海軍と比較すると比率としてはそれほど大きなものではなかったが、それでも戦争に貢献したことは疑いなかった。

戦後イギリス海軍が急速に縮小すると帝国内での自治領海軍の重みは増していった。1921年1月1日ニュージーランド支隊 New Zealand Division of the Royal Navy が発足、1922年には南アフリカ海防部隊 South African Naval Service (SANS) が設立された。1931年のウエストミンスター協定で自治領には広範な自治権が認められた。なお1934年10月2日に王立インド海軍が名称を Royal Indian Navy (RIN) と改めているがインドは自治領ではなく位置付けが変わったわけではなかった。

第二次大戦

1939年9月に第二次大戦が始まる。第一次大戦時と異なり自治領には参戦する義務はなかったが本国イギリスに従い参戦した。まず焦点になったのは北大西洋での船団護衛でイギリス海軍自身に加えてカナダ海軍のほぼ全力が動員された。オーストラリア海軍も一部が投入されたが太平洋方面に備える必要もあり全力とはいかなかった。カナダでは護衛艦艇のうちかなりの数を建造し、一部は南アフリカ海軍部隊やインド海軍でも運用された。1940年にイタリアが参戦すると地中海で激しい戦闘が続き自治領海軍も投入された。

太平洋戦争開戦直前の1941年10月1日には王立ニュージーランド海軍 Royal New Zealand Navy (RNZN) が正式に発足する。うまれたばかりのニュージーランド海軍はすぐさま対日戦に巻き込まれることになる。オーストラリア海軍は太平洋戦域では英帝国海軍の主力となってアメリカ海軍 United States Navy (USN) とともに日本海軍と戦うことになる。1942年8月1日には南アフリカ海軍部隊 South African Naval Forces (SANF) が発足した。

第二次大戦中の自治領海軍はそれぞれ最大でカナダ海軍は10万、オーストラリアは4万、インドは2万5000、南アフリカは1万、ニュージーランドは6000名の兵力を動員した。イギリス海軍の94万名に比べれば小さいが、自治領海軍が占める比率は第一次大戦時より格段に大きくなっていた。

大英帝国の解体と変容

第二次大戦が終わると世界の覇権は米ソに握られた。イギリスはようやく勝者となったものの財政は破綻に瀕しており帝国を維持する力は残っていなかった。1946年に起きたインド海軍での水兵による大規模な反乱はそうした状況を象徴していた。1947年にインドは独立する(インドとパキスタンに分裂)。

インドは1949年独立した共和国としてイギリス連邦に加盟した。イギリスを盟主とする大英帝国が対等な独立国の集合であるイギリス連邦に変容したことを如実に示すできごとだった。1950年インド海軍は「王立」の文字を削除し(Indian Navy)、艦船接頭辞を Indian Navy Ship (INS) とした。1951年南アフリカが正式に海軍を設立したが「王立」はつけられなかった(South African Navy)。南アフリカ海軍はさらに翌1952年艦船接頭辞を South African Ship (SAS) に変更する。

1956年のスエズ危機でイギリスは同盟国アメリカからも非難をうけ国際的な影響力の低下を身に染みさせられる。1968年にはスエズ以東からのイギリス軍の撤退を発表する。イギリスはもはやグローバルパワーではなくなってしまっていることを自ら認めた。

現代では Royal という単語は純粋に歴史的なものになってしまい特別な意味をもたない。イギリスとカナダ、オーストラリア、ニュージーランドのいまだ Royal を冠する諸海軍は同盟国ではあり続けるが立場としてはもはや対等である。なおカナダでは1968年に軍種の一元化が行なわれ海軍は国防軍の一部となり海上司令部 Maritime Command, Canadian Armed Forces と呼ばれるようになったが2011年にカナダ海軍 Royal Canadian Navy に名称が戻された。

おわりに

以前、大英帝国に属した自治領や植民地の海軍の名称を調べて簡単な年表形式にしたメモを作ったことがありました。ネタを考えていてそれを唐突に思い出したので、それをもとにまとめてみたのが本稿になります。それにしても誰か Navy、Naval Forces、Naval Service、Marine をそれぞれ日本語でどう表記すれば区別できるのか教えてくれませんでしょうか。

もともとイギリス海軍は好きだったのですがそれについて調べていくとあちこちで自治領海軍が登場します。リバー級フリゲートについて書いたときもカナダやオーストラリアが登場しました。しかし彼ら自身が主人公として語られることは日本では珍しいようです。この小文がその助けになることがあれば幸いです。

いつものように関連書籍をあげておきます。今回は1冊だけですが。

なお画像はウィキペディアから引用しました。また一部ChatGPTの助けを借りていますが裏どりが大変で結局電卓としてしか役立ちませんでした。

ではもし機会がありましたらまた次にお会いしましょう。

(カバー画像はオーストラリア巡洋戦艦オーストラリア)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?