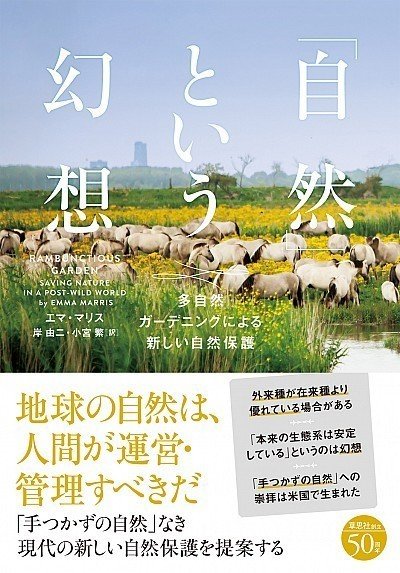

Book review #2 : 「自然」という幻想ーー地球というごちゃまぜの庭づくり

Takeshi Okahashi

自然、自然と言うけれど

自然と共に、自然に優しく、自然に近いところに住みたい。 と言った言葉はよく耳にするし、ごく自然に受け取られる言葉でもある。自然と共につくる(Design with Nature)がモットーのActant Forestだって例外ではない。それでも、ここのところ自然とはなんだろう?自然と関わるとはどういうことだろう?とやや意識が高まっているのもあってか、耳ざわりの良い「自然」という言葉をためらいなく使うことが難しくなっている自分を感じている。

だからこそ、本書「自然という幻想」が目に止まったのは自然な流れだったのかもしれない。結果、今読めて良かった本であった。「自然」、特に「手つかずの自然」という発想の出どころや歴史、ひきこもごもを興味深く読んだ。

本書では、「手つかずの自然」というのは創られた概念であって、自然保護や生態学の専門家でも、その幻想のようなものに囚われてしまっていることがたびたび指摘されている。もちろん、著者のエリスの視点から見るとそう言える、という程度に受け取っておくべき部分もあるけれど、ある分野を深く学んだ専門家の視野が狭くなってしまう傾向は、どの分野でも起こりうる。

自然保護が悪いと言っているわけではない。自然保護だったり、SDGsだったり、グリーンな活動は何かとポジティブなイメージで包まれている分、なかなか批判もしづらかったりする。関わっている本人たちも、いいでしょ、いいことやっているでしょ、という雰囲気が滲み出ていきがちだ。その雰囲気との距離感を図りかねているうちに、自然保護は大事だと思うけれど・・・と関わることもなく、アクションすることもなく疎遠になってしまう人もいるはずだ。何より自分自身にも当てはまる。

普段の活動で感じる自然体験の大きなメリットとともに、この本に書かれているような「手つかずの自然」にこだわりすぎることの弊害やダウンサイドを意識することは、デザインという具体的なアクションと自然をつなげるためには非常に重要なことだと思う。

手つかずの自然とは何か

著者のマリスははっきりと言い切る。

自然はいたるところにある。しかし、どこにあるとしても必ず共通する特徴がある。「手つかずのものはない」、ということだ。いま現在、地球という惑星に、手つかずのウィルダネスは存在しない。私たちは、住み場所とする景域(landscape)を、過去数千年にわたって変化させてきた。

例えば、今自分が深呼吸したとして、その吸い込んだ空気はすでに人の手が入っているとも述べられている。1750年の吸気に比べて、36%も多い二酸化炭素が含まれているとも(なんと、そうなのか!)。つまり、僕たちが思っている以上に、人は、長い歴史の中で自然に手を入れ、変化を生み出している張本人なのだ。

また、自然を「昔のようにする」と言った時に、真っ先に問題になるのが、それがどのくらい昔に遡るのかという問題だ。アメリカ大陸の場合でも、それがヨーロッパからの入植者がやってくる前なのか、そもそもユーラシア大陸から人類が渡ってくる前までなのか、というだけでもとても大きな違いがある。「手つかずの自然」の定義は難しい。

エリスは「手つかずの自然」という幻想にとらわれることの弊害も指摘している。例えば、その幻想に魅了された人々のアクションは、外来種との終わらない戦いに膨大なコストをかけてしまうという悪手につながっていたり、小さな保護区の中のみの自然礼賛だけにしか目を向けない視野狭窄につながっているという。

この地球のどこかにある「手つかずの自然」なんてほとんどないし、あったとしても何らかの人や社会との関わりは避けられない。そういった時代に私たちは生きている。人の活動が地球規模な変化に大きな影響を与えていることを表す「アントロポセン(人新世)」という言葉をちらほら見かけるようになってきていることも、そういった状況と深く関連しているだろう。

であれば、デザインという行為が自然とどうインタラクションするのか、「手つかず」ではなくどう「手をつけるか」が課題になってくるはずだ。

リワイルディング - 太古の自然を再生させる

一章まるごとを割いて描かれているオランダの事例も、自然へのロマンティシズムが絡んだ事例として面白い。アムステルダムから北東に30分ほどの距離にあるオーストヴァールデァスプラッセンは、60平方キロの広さを持つ自然保護区だ。ある生態学者の働きかけがきっかけで、1万年前の当時を再現しようとデザインされている。1万年前といえば、日本列島が大陸とつながっていたといわれるくらいの昔。どうやってそんなことができるのか。また、どうしてそんなことをしようとしたのか。

この土地は、元々は淡水湖の一部であり、1968年からゆくゆくは工業地域として利用される予定で干拓が行われ、その後一時的に鳥獣保護区になった。その時に、若い頃から鳥類観察に熱心だった生態学者のヴェラが目をつけ、鳥やウマなどの摂食行動による自律的な環境づくりが可能なのではないかと構想し、ここを自然保護地区として実現させたのだ。

なぜ1万年前なのか。それは、1990年代半ばごろに提唱された「リワイルディング(再野生化)」という造語に源流がある。更新世、つまり大型動物たちが主役であり、食物連鎖の頂点に君臨していたはるか昔の頃の野生に戻すことで、自然は自然の摂理の元に調整されるという考え方だ。

ちなみに、この「リワイルディング」は、オランダだけではなくイギリスやルーマニアなどの世界各地で実践され始めている。YouTubeで検索しただけで、色々出てくるのだ。Rewilding Europe なんていう団体もある。「自然という幻想」を読んでいると、この流れはまさにロマンティシズム偏重なんじゃないかな、ちょっと大丈夫なのかなという不安もよぎる。

このオランダの事例においては、自然保護地区の維持をガン(鳥)の摂食行動にまかせて、「草刈り」は野生のウシとウマに任せるとコンセプトが、再野生化にあたる。

そこには、かつて古代の草原を闊歩していたであろうターパンと呼ばれる野生ウマの代替として、コニックウマというポーランドで生まれた品種が導入された。この馬の特徴は、冬の野外での放牧に耐えられるところだ。母国ポーランドでほとんど絶滅状態だったウマをポーランド中を探し回って買い付けてきたらしい。

この実験はドキュメンタリー映画にもなっていて、公開当時は日本の著名人も賛美の言葉を捧げている。

このプロジェクトは賛否両論があるそうだが、本書が書かれた当時においては、エリスも「ヴェラのしていることにある種の正しさがあることは間違いない」と書いている。実際、数百匹のハイイロガンやオオサギが繁殖するようになったのは、オランダでは少なくとも19世紀以来のことだそうだ。

リワイルディングが投げかける「問い」

「本書が書かれた当時」と書いたのは、今であればもう少し違う書き方がされるのではないかと思わせるニュースを見つけたからだ。本書の出版が2013年。その数年後の2016年に、この自然保護区においてコニックウマの大量餓死が起こり、それがニュースになっている。つまり、大型捕食者(オオカミは現れなかった)がいない閉じた空間で個体数が増えすぎ、馬の大量死を引き起こしてしまったのだ。

この土地をできる限り「自然状態」で管理したい研究者たちと、馬の餓死を見過ごすことができない動物保護団体の人たちのあいだですったもんだもあったようだ。太古の草原を人為的に再野生化させると言うプロジェクトからして実験国家として名高いオランダらしい試みだが、馬の大量餓死という顛末も「らしさ」がある。

ここ事例には、人が「自然」や「自然保護」をどう捉えるのかと言う問題、人為的な介入がどこまで許されるのかと言う問題が、たっぷりと含まれている。せっかくオランダに住み始めたからには、ぜひ一度訪れて実際の場を体験してみたい。関係者に話を伺うことができれば、この「実験」の理解がより深まるはずだ。

ごちゃまぜの庭

さて、本書の主張に目を向けよう。本書では、「リワイルディング」の実際と背景をレポートするオランダの事例だけではなく、温暖化によってその土地では生きることができなくなった鳥類をより緯度の高いところ、高地に移動させる試みや、外来種の交じった生態系がむしろ絶滅の危機に瀕した動物の復活を促している事例など、手つかずの自然どころか、人の介入や気候変動、植物や動物のインタラクションによって思わぬ(期待通りの場合もある)進展を見せる自然の様相が伝えられる。

まるで、自然との付き合い方もVUCAの時代に突入している感がある。ビジネスや社会評論系の文章で引用されることの多いVUCAは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、 Ambiguity(曖昧性)の略だ。VUCAの時代においては、「手つかずの自然」というロマンティシズムだけに頼っていると変化を見誤りそうだ。デザインコンサル界隈では、VUCAの時代にはデザインが有用だともされている。科学的な見立てと時には思い切った対策を持って、実践的に向き合って行く必要があるだろう。

著者のマリスの主張ははっきりしている。手つかずの自然、つまり「ウィルダネスへのロマンティックな思いを抑え、私たちの手で世話をすべき地球の多自然ガーデン(Rambunctious Garden)という、もっと豊かな含意のある思いに、心を開く必要がある」というところだ。

ランバンクシャスガーデンは本では「多自然ガーデン」と訳されているが、直訳すれば「ごちゃまぜの庭」という意味だ。つまり、ここまで地球環境や自然に大きな影響を持ってしまった人類は、地球全体を「ごちゃまぜの庭」と見立てて、自然保護を設計していくべきだという主張になる。いきなり地球は「ごちゃまぜの庭」だと言われてもピンとこないと思うが、本書を読み、オランダの再野生化の実践、南の島での外来種を活用する実践などを知ってから聞くと、自然保護が新たなフェーズに入っていることを表す、考え抜かれた言葉だということが分かってくる。

そうなると、これもマリスの主張そのままでもあるのだが、公園や保護地区だけでなく、道端の雑草もベランダの観葉植物も、ありとあらゆる場所が「ガーデン=地球」ということになる。こう考えると、いきなり自然保護が身近になっていく感じはないだろうか。観葉植物ですらまともに育てられなかった自分でも、また「ごちゃまぜのガーデン」と向き合って何かやってみようかなという気になっている。

ACTANT FORESTの活動にとっても本書は参考になる。自然への畏敬の念は忘れず、しかし「野生」というロマンティシズムに陥りすぎないこと。何が自然なのか、デザインを通じてなにを何を守りたいのか、なにを造っていきたいのか、という問いかけを忘れないようにすること。また、森だけでなく、身近な自然にも目を向けてアクションしていくこと。すぐに思いつくところでも、このくらいの教訓が思いつく。引き続き議論していきたいテーマだ。

参考文献・註記

「『自然』という幻想:多自然ガーデニングによる新しい自然保護」. エマ・マリス. 2018

*冒頭の写真は、商用利用可能なCreative Commonsライセンス下のものをこちらからダウンロードしたOostvaardersplassenの写真です。

※多自然ガーデンという訳語については「訳者あとがき」に詳しく、Honzという書評サイトで読めるので気になる方は参照していただきたい。ここでは、Rambunctious Gardenをそのまま訳しつつ、考え方を要約した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?