【鼎談レポート】アートによるコミュニティの構築~多様性とアートの力~ 【前編】

※過去記事のアップです(2020年10月22日)

(アクセンチュア芸術部 鈴木 健)

みなさんこんにちは、アクセンチュアテクノロジー所属の鈴木です。現在は通信メディア系企業のシステム構築支援に従事する傍ら、芸術部で企画・編集・ライティングを担当しています。今回は、2020年9月にオンライン開催された鼎談イベント「アートによるコミュニティの構築~多様性とアートの力~」のイベントレポートです。

多様性(ダイバーシティ)を確保することの大切さと難しさ、奇しくも2020年は “Black Lives Matter” の標語の下、この問題が世界的に議論されたことは記憶に新しいでしょう。ではそんな多様性を持ったコミュニティ構築に、芸術(アート)はどのように寄与できるのか……。九州大学大学院准教授の中村美亜氏、Allies Connect代表の東由紀氏、そしてアクセンチュア・インタラクティブの佐藤守シニア・マネジャーが語り合った内容をお届けします。

1. イントロダクション

佐藤:今回のイベントの発端は、中村先生が行っている「アートでコミュニティをエンパワメントする」活動の話を、純粋に聞いてみたいと僕が思ったところにあります。というのも、僕自身が社内だけでも芸術部とLGBTQ Ally Committeeに属していて、今まで自分の中でこの二つのコミュニティをあまりリンクして考えてこなかったのですが、2019年あたりから「その二つの重なる部分に自分がいることの意味」みたいなことを考え始めました。芸術部員的な視点でいうと、アクセンチュア芸術部にはアートを見る/作ることが好きな人が集まっているのですが、より自分事として「アートで自己実現をしたい」という人も多くいると感じています。そういった人たちから相談を受ける中で、この人たちはアートに触れるという体験だけでなく、アートが好きな人の集まり=コミュニティによってエンパワメントされているのではないか、と考えるようになりました。

一方で、LGBTQ Allyの活動に関しては、アクセンチュア ジャパン内でこそ支持者が3000人以上と広く受け入れられていますが、同時に受け入れられ方として ”ラベリング” されがちだなと思っています。「セクシャルマイノリティや女性活躍の話でしょ?」みたいなステレオタイプな理解をされがちなのです。けれども例えばセクシャリティの話一つをとっても性自認と性的嗜好の話があったりと、個々人それぞれで問題は異なってくるわけです。一人ひとりに生きてきたストーリーがあって、メッセージがあって……そんな多様性に触れ・勉強するうちに、これはアートを見る感覚に似ているな、と感じるようになりました。この作家は何を思ってこの作品を作ったのかとか、彼のキャリア・人生の中でどんな位置づけの作品なのだろうと考えを巡らせるのに似た感覚というか。

そんな経緯でアート・ダイバーシティ・コミュニティという3つが自分の中で結びついてきている感覚があったので、今日の会を企画しました。

2. 東氏講演「多様な人々が活躍する組織」

東:まず私からは、「そもそもダイバーシティとは何か」という話をさせていただきます。アクセンチュアから他社に転職して、アクセンチュアではダイバーシティの話が幅広く語られているなぁとあらためて感じました。日系企業では、ダイバーシティというと ”女性” や ”障がいのある方” など特定の属性で語られることが多いです。先ほど佐藤さんがおっしゃったように、多様性について理解する前提としてラベリングがある。ですので、今回はダイバーシティとは何かという話に加えて、「なぜ会社や組織にダイバーシティが必要なのか」についてもお話しします。

企業がダイバーシティを推進する目的として、異なる意見があると新しいアイデア/イノベーションが生まれる、というイメージは、アクセンチュアの人ならすっと思いつくのではないでしょうか。「新しいアイデアが生まれる」という言葉を聞くと、頭の中に電球がぱっと光るようなイメージが浮かぶと思いますが、実は新しいアイデアが自分の頭の中だけで生まれてくるということはほぼありえないと言われています。新しいアイデアは既存の異なるもの同士がぶつかる/組み合わさることで生まれます。この考え方は、ジョセフ・シュンペーターという経済学者が80年以上前から提唱している「新結合/New Combination」という考え方です。自分にはない経験を持っている人同士が組み合わさったときに、新しいアイデアが生まれる。組織の中でいえば新卒から長く活躍してきた人と、全く異なる経験をしてきた中途採用の人がチームとして協働した時、それぞれの価値観が異なるほど、ぶつかったときに新しいアイデアが生まれます。「会社の中に多様性を確保することは、新しいもの=価値あるものを生み出すために必要なことである」ことは、これまで多くの研究で証明されているのですが、それでもダイバーシティの推進がいまだに会社や組織の課題であるのはなぜでしょうか。それを説明する前に、組織に異質なものが加わると何が起こるのかを具体的に考えてみましょう。

まず、今まで "ツーカー" で伝わっていた物事が伝わりにくくなります。例えば、BNとかKTとか、“その会社でのみ通用する略語”でコミュニケーションが円滑になされていても、新しく入ってきた人にはなかなか伝わらないですよね。新しく入ってきた人にしてみれば、慣習化されたやり方に対して「そのやり方おかしくない?」「それよりもこっちのやり方の方が効率良くない?」とクエスチョンを持つこともあります。逆に、ずっと組織の中にいる人からすれば「それって当たり前じゃない?」というような意見が出たり……いたるところに溝が出てきます。「イノベーションには多様性が必要だ」ということは80年も前から実証されているにも関わらず、現場レベルでは数々の困難に見舞われるという理由で、組織の中で多様性の推進が難しくなるというのが現状です。

ただし、ここで「おかしい」「当たり前」と思う時の「正しさ」は、組織のなかの常識に合わせているだけで、他の組織の常識とは異なる可能性があります。アインシュタインは ”常識とは18歳までに身に着けた偏見のコレクションである” という言葉を残していますが、要するに私たちが常識と思っていることは、これまでの経験に加えて、親・学校・社会から学んで身に着けてきた価値観の集合体でしかないわけです。逆に言えばそれは ”私” の経験でしかないわけで、異なる環境で育った人にとっては、私の ”常識” はその人には ”偏見” になってしまうのです。

これまで自分が思っていた「常識を疑う」ことが、組織にダイバーシティを取り入れていくうえで重要になってきます。これは管理職の方へのダイバーシティ研修の中でもよくお話することなのですが、「ふつうは」「当たり前」「ありえない」の3つの言葉を枕詞にして話し始めたときは、自分の常識を相手に当てはめようとしているサインなので要注意です。同じく研修の中で ”無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)” という概念を紹介しています。 “無意識の偏見”という言葉を聞いたことがある方もいると思いますが、これは自分の今までの経験の積み重ね=価値観によって脳が反応し、無意識のうちに物事の善悪や、印象の良し悪しを判断してしまう現象のことを言います。無意識に作動するので、論理的に考えるよりも先に決断が下されてしまいます。例として、次のシーンを頭に思い浮かべてみてください。

お父さんと息子が事故にあいました。

お父さんはその場で死亡し、重症の息子は急いで病院に運び込まれました。

手術室で外科医は、その少年を見て言いました。

「この子を手術することはできない。この子は私の息子です。」

最初にすっと女性の外科医をイメージできた人はどれくらいいるでしょうか。外科医=男性という無意識の偏見が働いてしまって、「この子は私の息子です」の時にやっと女性の外科医を思い浮かべた人が多かったのではないでしょうか。もう一つ、男性の外科医から女性の外科医にイメージが変わった人には、「パートナー=異性(この場合は死亡したお父さんのパートナー=女性)」というバイアスが働いている可能性もあります。今回のケースでは、お父さんと外科医は同性のカップルで、息子は養子かもしれない。

こういった無意識の偏見が組織の中で悪影響を及ぼす例として、1970年代にアメリカで行われたある実験があります。あるオーケストラは構成員の95%が男性でしたが、入団オーディションを行う指揮者やオーナーたちは「自分たちは真に演奏能力だけで判断しており、性別では合否の判断をしていない」と言っていました。そこで、次のオーディションではカーテン越しに演奏させる形式に変更した結果、オーケストラの構成員の女性比率が50%にまで上がっていたというのです。ここで重要なのは、プロの音楽家が性別ではなく音で判断していると信じていても、無意識の偏見は働いてしまっていたということです。

本来、無意識の偏見は集団内で身を守るために身に着ける・機能するものなので、取り除くことは難しいと言われています。では極力そのバイアスを避けるためにはどうすれば良いか。そのソリューションのひとつには「自分とは異なる価値観の人とたくさん話す」ことがあります。もうひとつは自分でたくさんの多様な価値観に触れて、「自分の中に幅広い多様性を持つ(イントラ・パーソナル・ダイバーシティを養う)」ことです。個々人がこうした方法で無意識のバイアスで判断することを防ぐ努力を続けていくと、多様な人々が活躍できる組織が実現できると考えています。そんな組織が実現できているかの指標として、以下の二つがあります

①マイノリティが自由に発言できる場になっている

②マイノリティであることがリスクにならない心理的安全性のある場になっている

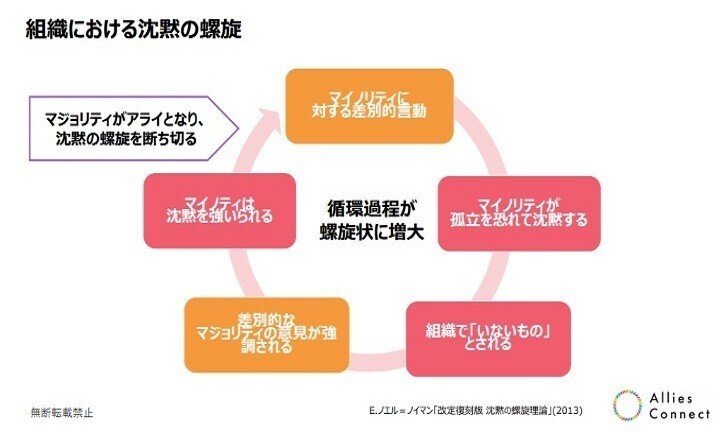

また、上記のような多様な人々が活躍できる組織が実現されていない場合は、マイノリティの立場から是正していくことはとても難しいと言われています。1970年代にエリザベート・ノエル=ノイマンというドイツの政治学者が、世論がどのように醸成されていくのかを検証しました。社会や組織内でマジョリティがマイノリティへの差別的な発言をしていたとします。すると、マイノリティの人は集団からの孤立を恐れて自分が異なる意見を持っていることを沈黙して隠します。マイノリティが沈黙すると、その人がマイノリティであることが組織の中で分からなくなるため、組織の中で存在しないものとされてしまいます。結果として、差別的なマジョリティの意見が組織内でどんどん強調され、よりマイノリティは沈黙を強いられてしまいます。エリザベート・ノエル=ノイマンは、この循環によりマジョリティの意見が螺旋のように大きくなっていく現象を "沈黙の螺旋" と呼んでいます。

こうした状況をマイノリティが自ら声を上げて断ち切ることは非常に難しいとされています。そのためマジョリティ側が、マイノリティが置かれている状況を敏感に察知し、マイノリティが直面する問題(イシュー)を代弁し、沈黙の螺旋を断ち切ることが大切です。アクセンチュアでは、性的マイノリティであるLGBTQのイシューに対して共感し、差別や偏見を是正するために行動する仲間を「LGBTQ Ally(アライ)」としています。 佐藤さんがお話しされていた「LGBTQ Ally Committee」では、LGBTQに関する理解を広めたり、アライの仲間を増やしたりする活動をしており、私もアクセンチュアで働いていた時には、佐藤さんとともにこのコミッティでアライの活動をしていました。

このように、マイノリティのイシューに対してマジョリティが行動することにより、職場に存在する沈黙の螺旋を断ち切ることができますが、実際には職場ではどのような効果があるのでしょうか。 以下は、大学院の研究として「職場にアライが存在する効果」を調査した結果です。

この調査では、アライがいる職場といない職場で、LGBTの当事者の社員の勤続意欲、つまり「この職場で働き続けたい」という意欲がどのくらい異なるかを比較しています。その結果、アライがいる職場ではLGBTの社員の勤続意欲が13%ポイント上がり、アライのいない職場では勤続意欲が8.7%ポイント下がりました。アライ=マイノリティのイシューを代弁し、差別や偏見を是正するために行動するマジョリティの存在は、LGBT当事者の勤続意欲を向上させるということが分かりました。

このように、マイノリティが直面するイシューに対してマジョリティが自発的に行動するようになると、職場の中でダイバーシティが推進されるはずです。でも実際はなかなか難しい。女性活躍推進について、職場で積極的に発言するのはほとんどが女性ですよね。ではどうしたら、マイノリティがマジョリティの課題を解決するために行動するようになるのでしょうか。

ここで、直近のHarvard Business Review(英語版2020年9-10月号)の中で紹介されていた、会社の中に存在する人種差別を是正するロードマップをご紹介して、私の話を終えたいと思います。

ここでは、会社の中で人種差別が存在している場合、以下の5つのステップでマジョリティを行動に導くことができるとされています。

Problem Awareness=何が差別にあたり、組織内でどんな問題が発生しているかを認識する

Root-Cause Analysis=発生している問題の原因は何かを調査する

Empathy=マイノリティが問題に直面するのは、マジョリティ側の理解にも原因があることを理解する、つまり問題を"自分事" とする

Strategy / Sacrifice=問題を是正するためにマジョリティが行動する

まずは、研修やこのようなイベントを通じてマイノリティが直面する問題とその原因について「知る」こと。その原因がマジョリティである自分にもあることを知ると、マイノリティの問題に共感し、「自分ゴト」として問題を解決するために何をしたら良いかを考えるようになります。

重要なステップである「マジョリティによる行動」、これを発生させる場こそが、今日のテーマでもある「コミュニティ」であると考えています。同じテーマについて共感し、自分ゴトとして共に行動する人が集まる場が「コミュニティ」となります。 この「コミュニティ」の形成や効果にアートがどのように寄与するかというのは私も大変興味がある問いなので、そのあたりを次の中村先生にお伺いしたいと思います。