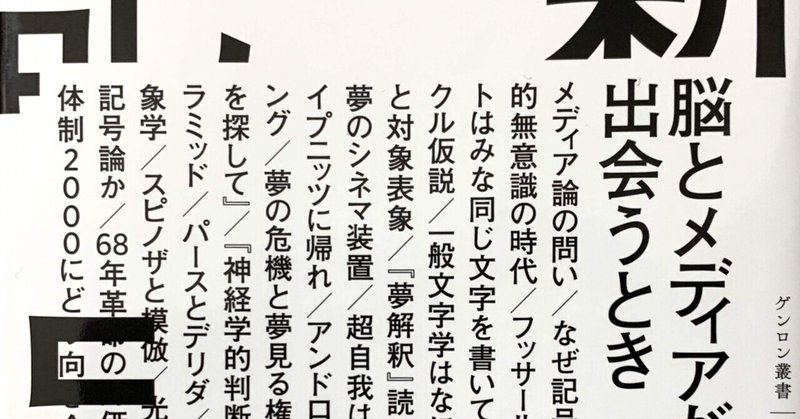

【書籍】新記号論

石田英敬氏と東浩紀氏による対話形式の記号論。副題「脳とメディアが出会うとき」。400ページ超あるので、気になったところを拾っていく。

文字とは記憶のしるしにすぎず、文字に書くようにすることで、自ら思い出すという記憶力本来のあり方が弱められてしまう。そのため、文字を使うことによって自ら思考することではなく思考するフリをしてしまうという。

文字を発明したとされるテウト神。テウト神とは「算術と計算、幾何学と天文学、さらに将棋と双六などを発明した神」であり、なかでも「文字の発明」した神としてソクラテスは紹介している。

テウト神はギリシャ神話ではヘルメスと同等の神。錬金術の祖と言われているヘルメス・トリスメギストスその人であり、テウト神は発明のたびにタムゥス王(ファラオ)へプレゼンを行っていた。

タムゥス王は文字に対して懐疑的な態度をとっており、「あなたが発明したのは、記憶の秘訣ではなくて、想起の秘訣なのだ」と否定的な態度をとっていた。

脳が思い浮かべたイメージを手で描くためには、表象を記すための「道具」が必要になる。それが「メディア(媒体)」です。

石田は20世紀後半に流行したソシュールやバルトの記号論はなんだったのかということを考察したとき「アナログメディアの記号論」であったとみており、これをバロック期の記号論に対抗して「現代記号論」と呼称している。

アナログメディア、すなわち写真や映画の発明によって、こうしたメディアが脳内のイメージを大量に記録し始めた。現代記号論もまたこうしたアナログメディアと時を同じくして発展してきた。それが20世紀半ばころからアナログメディアとは異なる原理で脳内現象を記録する「デジタルメディア」が出現し、これこそ新たな記号論=情報科学に該当する。

20世紀の言語学は『音、声、かたち、運動など「メディア」が書き取るようになったとき、ソシュールによって「記号」が発見された』と石田氏は述べている。

しかし、記号学が言語学の領域と結びついたため、20世紀の記号論の「言語中心主義」という限界があったという。

まず1900年にひとつの区切りがあり、ここを境に活字のみから映画、ラジオ、電話といった媒体へもメディアが拡張されていく。

次の1950年では「メディアの世紀」が二分される。クロード・シャノンの「シャノン・モデル」と情報の計算式(1948年)、すなわちコンピュータテクノロジーの誕生である。

これ以降メディアがすべてデジタルメディアへと移行し、ビットやバイトなどの単位へと取って変わった。

記号論の問題は「文字」にあり、写真(photo-graph)、レコード(phono-graph)、映画(cinemato-graph)といったように、なにかをかく(-graph)、すなわちこうしたメディアは一種の文字である。そして、現代記号論におけるメディアの特徴は『機械が文字を「書く」こと』にある。

それが20世紀以降になると、機械で書かれた文字が信号へと変換してやりとりされるようになる。tere-:遠隔によるメディア、テレグラフ、電話、ラジオ、テレビへと移行し、現代ではインターネットがその役割を担っている。

こうしたテクノロジーが書く文字において、かつての活字と大きく異なる点として、石田氏は「人間が読めなくなった」ことを指摘する。とりわけ、『アナログメディア革命以降、人間の意識は技術的無意識によって作り出される』という。

『人はみな同じ文字を書いている』。チャンギージーの研究(2006年)によると、LTXを基本の形に全36の要素を設定し、漢字、非-表語文字(カナやアルファベットなど)、記号(文字以外の矢印など)における要素の出現頻度分布を描くと、見事に一致すると。これを大量の3グループの画像について分析すると、文字の相関とぴたりと一致するという。

急に話しがぶっ飛びすぎてついていけてないが、『人間は、自然のなかの事物を見分けているパターンと同じ頻度で識別要素を組み合わせ、文字を作ってきた』と石田氏はいう。詳細は『ひとの目、驚異の進化』に記載があるとのこと。(買ったきり、読めていないぞ。。)

記号学と脳科学の接点を考えるうえで避けては通れないのがフロイトである。それはフロイトが「ヒトの心はメディアのかたちをしていることを見抜いた」人物だからである。

フロイトは「不思議メモ帳」を提案し、それは現代におけるタッチパネルにとって代わっている。元来、不思議メモ帳に書かれたものは下へと溜まっていくのに対して、心は思い出したり、記憶を再生したりすることができるとしていた。

それがiPadのようなデバイスでは心と同様の操作が可能である。すなわち、こうしたデバイスは「心の装置」そのものであると。

一見便利ではあるこうしたデバイスについてフロイトは『文化の中の居心地悪さ』(1930年)で、「人間は補助具を付けた神であるが、その補助具は人間にとって必ずしもいい効果を持つとは限らないこと」を指摘している。

またフロイトは欲動と流体力学モデルを組み合わせて、脳神経の情報伝達を明らかにしようとした。ニューロンが離れている状態:「接触障壁」、経験によってシナプスのあいだにまとまりを作っている様子:「通道」と呼び、この2つによって「記憶」の成立を説明することが可能となったことを意味する。

「接触障壁」と「通道」が組み合わされることで心的エネルギーが滞留する=「想起痕跡」となって、記憶が作り出される。

記憶というのは一度だけ書き込まれて成立するのではなく、異なった種類の記号(zeichen)として何度も繰り返し記入されて成立しているものだ

その後フロイトは『夢解釈』によって神経学を捨て去り、心理学的なアプローチによって第一局所論と呼ばれる「心の装置」へと展開させる。

『夢解釈』では意識は「メタ感覚」、すなわち意識を働かせるのは「注意力(Aufmerksamkeit)」による能動的な捉え返しであると石田氏は指摘する。

フロイトの真骨頂は『「聞きたいこと」と「聞きたくないこと」という欲望と抑圧の問題』にある。基本的にコミュニケーションでは「聞きたいことしか聞こえない」というのが前提としてある。精神分析的には「備給」と「逆備給」がこれに該当する。

「聞きたいことしか聞こえない」問題は現代におけるフィルターバブルやフェイクニュースの問題にあたり、「聞きたくないことこそ聞こえる」のは陰謀論や被害妄想の話しに該当するという。フロイトは精神分析の観点から「黙って聞く」ことでこれらの関係性を見出していた。

読み解きにおいて、マクルーハンの考えた「地球村(グローバル・ヴィレッジ)」は訪れなかった。グローバル・ヴィレッジはメディア論上の概念で、グーテンベルクの「活字の世界」の次にくる、テレビやラジオといった電子メディアによって接続された世界をイメージしていた。

一方で、同時代のカナダ人ピアニスト、グレン・グルードが警告した通りの世界が訪れることとなる。『グレン・グルード著作集2 パフォーマンスとメディア』に以下が書かれているそうだ。

世界が距離を克服し、さまざまの考えを大気に乗せて伝播するようになれば、世界はもっともっと一体化され、もっともっと兄弟愛に満ちた社会に結ばれると考えている人たちがいる。しかしかなしいかな、このような結合があるなどと信じてはならない。

ネットやコンピュータが存在していない時代において、すでにこうした先見の明があったことは驚きである。

フッサールは現象学→「生活世界」だけではなく、論理学者としての顔ももつ。しかも元々は数学をおこなっており、最初の著作は『算術の哲学』であった。20世紀初頭より哲学は次第に「文系化」していったが、そもそも哲学は論理や数学に近い学問であったという。

なお、『算術の哲学』では「人間はなぜアルゴリズムのようなものに思考を任せることができるのか」という、現代の「人工知能やアルゴリズムのなかでどう生きるかという問い」について、すでに1890年の段階でフッサールによって考察されていた。

「エス」とはフロイトの『第二局所論で導入された身体的な欲動や興奮のエネルギーが沸き上がってくる審級』を指す。

フロイトとスピノザを繋げるための媒介として、ポルトガル出身の脳科学者アントニオ・R・ダマシオによる「ダマシオの樹」を取り上げている。ダマシオは『情動(emotions)は身体という劇場で演じられ、感情(feelings)は心という劇場で演じられる』と述べ、身体と心を区別している。

石田氏の記号論では、基本として「メディアとは記号をやりとりするコミュニケーションである」と考えており、それを「記号の正逆ピラミッド」として表している。

上側(インデックス→アイコン→シンボル)は「人間の記号のピラミッド」、下側(アナログ→デジタル→プログラム)は「機械の記号のピラミッド」を表している。そして、人間と機械が共存する記号の領域こそが現代における記号論の真骨頂の部分である。

記号のピラミッドは、フランスのコミュニケーション学者ダニエル・ブーニューが著書『コミュニケーション学講義』で示したパース記号論が元になっている。

デリダの世界観においては、最初は痕跡と断片しかなく、そこから記号(シニファイン)が立ち上がっていく。これは、『まずは主体以前の断片があり、次にそれが組み合わさって主体の「いまここ」=現前ができる』と東氏は指摘する。『現在はデータから事後的に生成する』のだ、と。

「記号のピラミッド」のボトムでは、感覚体験やデータなどさまざまな議論や言葉が折り重なっており、しばしば人工知能で問われる「記号(symbol)接地問題」と比較して、石田氏は「『記号(sign)』接地問題」と呼んでいる。

これは情報科学の記号(symbol)と記号論の記号(sign)とでは異なるものであり、記号論における象徴(symbol)が情報科学では「記号」として扱われている。

パースのフレームワークでは、主語に述語をつける、論理学でいう「述定(predication)」が行われている。人工知能もまた、こうした述定を学ぶ機械であると石田氏はいう。さらに、述定は文字に限らず、写真や映像でできているかもしれないと考えていたのがパースであったと指摘している。

なお、パースの1906年時の書簡では「記号というには狭すぎて、(中略)本当はメディウムというべきではなかったのか」、すなわちパースは記号はメディアであるといっていたことにほかならない。

一方でフッサールの現象学においては「志向性」がその原理としてある。志向性こそが普遍のメディウムであり、ヒューレー(Hyle)=まずデータが与えられ、意識がそのデータをもとにさまざまなかたち=観念(Morphe)を作っていくプロセスである。そして志向性の問題を突き詰めていくと「時間」の問題に辿り着くことを意味している。

東氏は現在の哲学は「述定以前について考えない」派(政治哲学や社会学)、「述定以前について文学的に語る」派(ポストモダニズムの残党、ドゥルーズやガタリ)、「述定以前について語りながら主体の権利を主張する」派(北米の文化左翼)の三派があるという。これらはいずれも『20世紀初頭にあった数学や神経科学、いまでいう情報科学や脳科学との連携を切ってしまっている』と東氏は指摘する。

現在においては、「意味も意識も時間も社会も政治もなにからなにまですべてがデジタルデータに還元されてしまうことになった」と石田氏は指摘する。

映画というメディア・テクノロジーによって、資本主義ははじめて欲望を産業的に生産することができるようになった。これが、「文化産業」です。

テイラー主義:労働

フォーディズム:生産

ハリウッド:欲望

がそれぞれ文法化され、これらの文法を利用して操作する技術が、エドワード・バーネイズによって「マーケティング」が生まれた。こうした基盤に「メディア」が位置していた。ちなみにバーネイズ氏はフロイトの甥にあたる人物であるそうだ。

Googleもwww(world wide web)も、その思想の始まりはアカデミックな「電子図書館」によって考え出されたものである。GAFAは本や辞典といったものから発達していった。すなわち、これらの企業はある種の「図書館産業革命」であったのだ。

石田氏が現代のメディアとは「文字」の問題であるとみているのは、そこにふたつの「文字の解放」がなされているからである。

ひとつは「文字の電子化」であり、もうひとつが「文字の数値化」である。ありとあらゆる書籍の電子化、そしてキーワードやインデックスを数値化することによってデータベースを作成することが可能となり、異なるもの同士を接続させることができる。

フランスの社会学者ドミニック・カルドンはデータに対する計算モジュールの位置を比較することによって、現在におけるアルゴリズムを4つに類型している。計算モジュールがデータの「○○」に位置しているもの。

1. 「横」:YouTubeなど、オーディエンスを計る(カウント)もの。計測項目は「人気(popularity)」

2. 「上位」:Googleなど、序列を計算して計るもの。計測項目は「権威(authority)」

3. 「内部」:FacebookやTwitterなど、ユーザたちがデータのカウントに参加するもの。計測項目は「評判(requtation)」

4. 「下」に隠れているもの:Amazonなど、レコメンデーションシステム。ユーザがウェブに残す「痕跡」によって計測されるのは「予測(prediction)」

こうした流れはウェブの進化とおおむね対応していると石田氏はいう。そしてまた、石田氏はアルゴリズムの問題は「環境問題」であると指摘する。

Amazonでいう「あなたの次にオススメなものはこちらです」というように、自動化業務は非常に便利だといえる。その一方で、同一趣味・思考・傾向といったものを固定化させる手段でもある。これらはまさに「フィルターバブル」問題そのものである。

こうしたアルゴリズムは「知能環境化」という環境問題を孕んでいる。

21世紀の人間とは、フロイトのいう「補助具をつけた神」に該当する。そして、現代において「自由とはなにか」を問うことにある。

「自由」とは<ハイパーコントロール権力>に対して、個人および社会としての「個体化」のベクトルを働かせうることであるだろう、と石田氏はいう。シモンドンは「個体化」=「ちぐはぐなもの、比較不可能なもの」が結びつくプロセスとして起こるという。

アルゴリズムは計算であるため、どこまで数字に置き換えられるか、どこまで計算できるか、どこまで確率論化できるか。コンピュータという補助具を身につけた人間にとって、こうした問いが必然的に備わっている。

なにからなにまで、デジタルデータに還元されてしまった・・・、実に素晴らしい。

よろしければサポートお願いします!今後の制作活動費として利用させていただきます。