Photo by

shinsukesugie

#30 先人のバトンを未来に繋ぐ。日経図解|生きた言語として残す「言語復興の港」とは

家はシンプルな割に、思い出ボックスは溜まりがち。まるもです。

この記事を読んで、物事を残すことって大変で大切だと感じました。

地元の人々は研究者による記録だけでなく、「生きた言語」として後世に伝えたいと望んでいるのだ。そう気づいて、研究者と南西諸島の人々との協働プロジェクト「言語復興の港」を立ち上げた。

言葉は文化だと言います。もし、周りの人が、自分のわからない言葉だけで話していたら…と考えると、不安!また、同じ単語でも、自分と違うイントネーションで話されると、なんだか切ない気分にもなります。この活動は、記録を残すことだけでなく、その人の居場所を残す活動だと感じました。

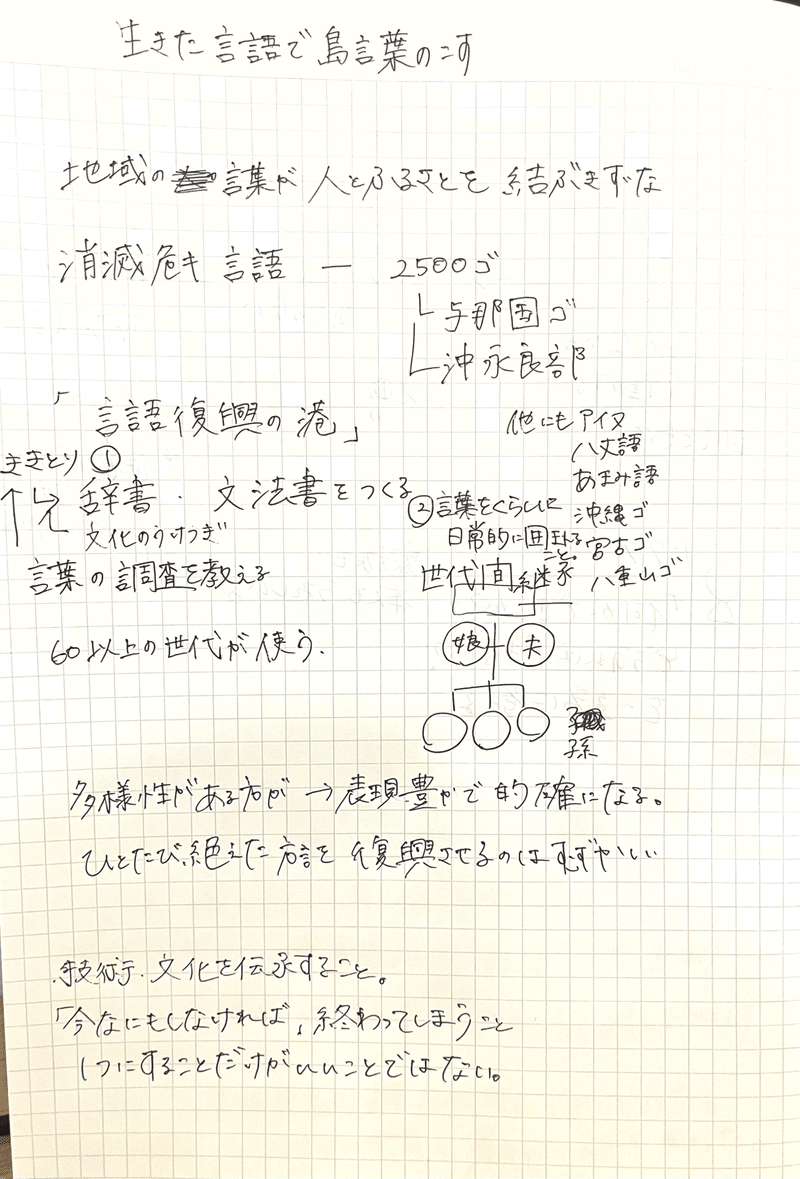

そんな活動の図解はこちら。

さて、わたしも仕事では継承真っ最中です。技術を持った上司や先輩からたくさん受け取りたいのですが、なかなか大変です!

インターネット黎明期から働き始め、パソコンを導入し、ネットワークを自分で構築し、システムを作り上げてきた人たち。

そこで得た知識や経験は、この記事で言われるような「生きた」技術かと。用語集やマニュアルでは賄えないでしょう…。改めて、わたしは先人が整備してくれた道を歩いているんだよなと感じます。

と、うだうだ書いて。笑 ふと思いました。

今のテクノロジーは急に生まれたのではなく、過去から連綿と受け継がれてきたのだと。なら、今起きていることは、未来の始まり…?

受け取ることばかり考えていましたが、渡し方や新たにできた道の歩き方を考えるのは。自分の役目ですね。

過去は何を選んで残してきたか確認したいと思いました。貯め込んだものを渡すのではなく、取捨選択をしながら。

手書きノート、ぺろりん。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?