『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』(1971)における死の表象

It’s best not to be too moral. You cheat yourself out of too much life.

モラルに縛られ 自分の人生をごまかすな

Aim above morality.

大事なのは むしろ目標

If you apply that to life, then you’re bound to live it fully.

それを持ってこそ きちんと生きることができる

(字幕翻訳 清水美知)

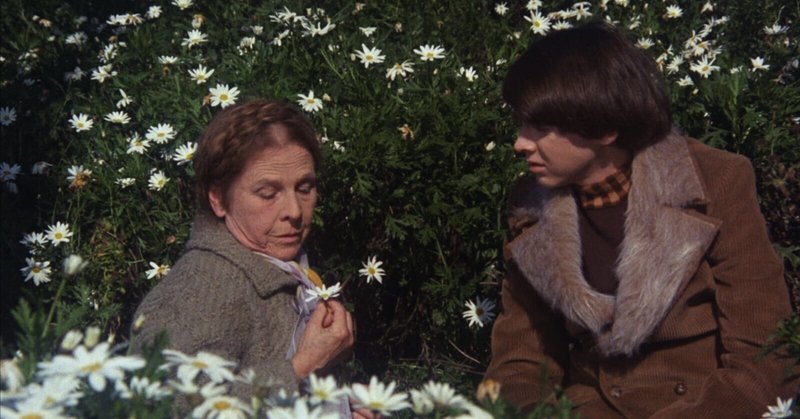

『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』(以下『ハロルドとモード』と省略)は、死に魅了された青年ハロルドが何ものにも縛られずに生きる天真爛漫な老女モードと出会い、愛し合い、離別する過程を通じて人生を受け入れる様を描いたフィルムである。だが本作で示されるのは生きることの素晴らしさばかりではない。このようなモードの人生賛美的な台詞はたしかに全篇に渡って語られるが、作品の中で繰り返し描かれるのは死や戦争の影である。モードと向き合うことで主人公ハロルドが直面するのは、生を謳歌する喜びというよりもむしろ、誰もが逃れることのできない死ではないだろうか。

本稿では、ハロルドとモードそれぞれが死というテーマにおいてどのように描かれるか考察する。また、サウンドトラックを分析することで、死にとらわれたハロルドが生きることに前向きになるまでの変化がいかに表されるか明らかにし、本作の主題に迫りたい。

1.死を演じるハロルド

ハロルドはなぜ自殺を演じるのか。また、なぜ好んで霊柩車に乗り、他人の葬儀に参列することに充実感を覚えるのか。この問いに対する答えを導くために重要な前提は、ハロルドはあくまでも死に魅了されているのであって自らの死を望んでいるわけではないということだ。なぜなら、彼が行っているのは自殺未遂ではなく自殺ごっこだからである。では、ハロルドは死がもたらすどのような点に魅力を感じているのだろうか。

ハロルドが葬儀に参列するシーンに着目しよう。ハロルドがフレーム外に目を向けると、彼の視点ショットで故人の親族や友人と思しき他の参列者たちが涙し悲しむ様子が相次いで提示される(ショット1)。また ハロルドは見合い相手の前で焼身自殺や割腹自殺を演じることで彼女たちを恐怖に陥れる。したがって、ハロルドは死が生きている人々にもたらす哀れみや恐れといった感情や涙などの身体的反応に魅力を感じている。

ハロルドはのちにモードに対して、寄宿学校で複数の薬品を混ぜるいたずらをしたところ火事が起こり、誤 って自身の訃報を聞いた母親がショックのあまり失神する姿を目撃したことが「死んでるのって楽しい」と気づいたきっかけだと打ち明ける。ハロルドの母親は息子を一個人として尊重することをせず、結婚や陸軍への入隊を強要するなどまるで所有物のように扱う。結婚相談所に送るハロルドの性格に関する書類を作成するシーンでは、母親はハロルドの前で質問項目を読み上げながらも彼の返事を待つことなく書類を書き進め、しまいには自身の意見を反映させ始める。このような抑圧を苦痛に感じるハロルドは、一度は母親に銃口を向けるものの彼女ではなく自身の額を撃ち抜くふりをする。 ハロルドは現実の支配から逃れるために繰り返し死を演じ、死によって母親から遊離することを試みる。彼にとって自殺ごっこはまさに〈死のセラピー〉である。

2.〈亡霊〉としてのモード

モードは死に魅了されたハロルドと好対照を成す、生のエネルギーに満ちた人物として登場する。彼女は高齢でありながらヌードモデルをしたり、部屋に女性器を模した巨大なオブジェを飾ったりすることで自身のセックスを主張する。また身勝手な理由でペットショップのカナリアを解放することや、他人の自動車や公共の場にある木を盗むことも厭わない。社会における道徳的な権威に縛られず、個人の自由を追求し欲望に忠実に生きるモードの姿はドン・ファンを彷彿とさせる。

しかしながら、モードが戦争のトラウマを抱えていると示唆されることは見過ごせない。ハロルドが壁に飾られた傘についてモードに尋ねるシーンに着目しよう。モードはそれを警察の検挙や反対勢力の攻撃から身を守るために使ったものだと説明する。続けて、彼女は幼年期を過ごしたウィーンやかつての夫の思い出について語るが、突然口を噤むとハロルドから顔を背けてしまう。常に饒舌だったモードが押し黙り目に涙を浮かべる様子からは、彼女の封印していた凄惨な記憶が一瞬にして蘇り、これ以上語ることが困難になったと窺える。

ヨーロッパでの結婚後アメリカに渡るまでの空白の時間にモードの身に何が起きたのか、彼女が証言することはない。だが、ハロルドと観客はモードの左腕に彼女がホロコーストのサバイバーであることを示すタトゥーを発見する(ショット2)。このショットでは本作の中で唯一極端なズーム・アップの技法が用いられており、観客に製作者の意図を明確に伝える。またモードが語ることのできない、あるいは語らないという選択をした過去を彼女の意に反して露呈させるカメラや視線の暴力性を如実に示す。

さらにモードは破天荒な動向から大いに存在感を発揮しながらも、複数のショットで存在の不確かさが強調されている。ハロルドがアトリエに居るモードを訪ねるシーンでは、彼女の姿は巨大な氷の影に隠れてぼやけており確認することができない(ショット3)。また、ハロルドがモードの家で「42 番街の雪」の匂いを嗅ぐとき、画面左手のモードの姿は曇りガラス越しに捉えられぼやけている(ショット4)。同様に、ピアノを弾くモードの姿も曇りガラス越しに捉えられぼやけているが、ハロルドの姿ははっきりと見える(ショット5)。 これらのショットが繰り返し与える違和感は、モードが生と死の間にある〈亡霊〉であることを印象付ける。 モードが〈亡霊〉であることを踏まえれば、芸術を愛し常に笑顔を絶やさない彼女は、欲望のままに人生を謳歌しているというよりも深い心の傷を抱えながら美やユーモアによってなんとか生命を維持している状態である。モードがモラルに縛られず、自分の人生をごまかさず、きちんと生きることができるのは 80 歳の誕生日を迎えたら死を選ぶという目標があってこそであり、その決意通りに彼女は服薬自殺を遂げる。

3.『ハロルドとモード』におけるサウンドトラックの活用

本節では『ハロルドとモード』のサウンドトラックとプロットの関連に着目し、死に魅了されていたハロルドが人生を受け入れるまでの変化がどのように表されるか考察する。サウンドトラックは物語伝達のための有効な手段の一つである。例えば、映画製作者は音響効果を用いて聴覚的なメタファーを提示したり、挿入歌の歌詞を登場人物の心の声として機能させたりする。

まず、作品分析に必要な理論の枠組みを提示したい。サウンドトラックは物語世界に音源が存在するか否かによって2つに分類することができる。画面上に音源を確認できる、シーンに即した自然発生的な音は「現実的音響(ダイエジェティック・サウンド)」と定義する。一方画面上に音源が確認できず、シーン内で発生することが理論的にはあり得ない音を「外的音響(ノン・ダイエジェティック・サウンド)」と定義する。原則として外的音響は映画の登場人物には聞こえず、観客にそのシーンの意味を伝えるために用いられる。これを踏まえ、本作におけるサウンドトラックの活用について論じよう。

『ハロルドとモード』に登場するキャラクターたちは、しばしばサウンドトラックの操作によって物語世界における自身の支配力を強めている。アヴァン・タイトル(表 1-0)に着目しよう。ここでは、本作のためにキャット・スティーヴンスが提供した楽曲《Don’t Be Shy》が用いられる。ただし、この曲は映画の幕開けを彩るためだけのものではない。ハロルドがレコードをかけるショットによって《Don’t Be Shy》は現実的音響と判別できる。曲はハロルドが首を吊ると同時に終わりを迎えることから、彼は母親の支配から逃れるために行う自殺ごっこの演出として《Don’t Be Shy》を用いている。

一方ハロルドが入水自殺を演じるシーン(表 1-6)では、ハロルドの母親は現実的音響を用いることで息子の自殺ごっこに対抗する。彼女は《チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第 1 番》のカセットテープを流すことで壮麗なムードを演出し、プールに浮かぶ水死体のふりをするハロルドには一瞥をくれただけで水泳を楽しむ。 母親に自殺ごっこを妨害されたハロルドは、家庭における彼女の支配に屈してしまう。

ハロルドや母親と比較したとき、モードによるサウンドトラックの操作は特異なものである。ハロルドとモードがデートするシーン(表 1-17)では、郊外の墓地から都市部へ車で移動する間《Where Do The Children Play?》が用いられる。この曲は、画面上に音源が確認できないこと、また時空間を超えても続くことから外的音響と判別できる。モードがショッピングモールの駐車場で「かわいそうな木」を発見するところで曲は一度途切れるが、彼女が木を盗むための行動を開始すると同時に曲も再開する。特筆すべき点は、このとき原則的には観客にしか聞こえない外的音響である《Where Do The Children Play?》に合わせてモードがハミングす ることである。また、モードがピアノを弾きながら《If You Want To Sing Out, Sing Out》を歌うシーン(表 1-18)では、モードが鍵盤から手を離し、立ち上がって踊り始めてもピアノ伴奏が続く。つまり、現実的音響 として用いられたはずの《If You Want To Sing Out, Sing Out》が外的音響に転じるのである。このようなサウンド・トラックの操作は、モードの支配が物語世界を超越して我々観客のいる現実にまで及ぶほど強固なものであることを示す。

『ハロルドとモード』の物語世界においてモードが発揮していた支配力は、前述した《If You Want To Sing Out, Sing Out》を歌うシーン(表 1-18)でバンジョーとともにハロルドに贈られる。ハロルドが母親から新車のジャガーをプレゼントされるシーン(表 1-19)と、母親にモードとの結婚を否定されるシーン(表 1-30) では、外的音響として用いられる《If You Want To Sing Out, Sing Out》のカバー曲が自殺ごっこに代わる母 親の支配への対抗手段として機能するため、ハロルドが自殺を演じることはない。

また、ハロルドがモードの 80 歳の誕生日を祝うシーン(表 1-31)では、ハロルドとモードが初めて愛を告白し合うシーン(表 1-23)でも挿入された《美しく青きドナウ》が再び用いられる。画面上に音源が存在しないことから《美しく青きドナウ》は原則として観客にしか聞こえない外的音響と判別できるが、ハロルドはモ ードの手を取りダンスをしながらこの曲に合わせてハミングする。

さらに、映画のラスト・シークエンス(表 1-32)に着目しよう。観客はモードの死を回想しながら霊柩車を走らせるハロルドがメランコリーに陥っており、自ら死を選ぶことでモードとの同一化を試みるのではないかと危惧する。だがカメラが転落した車を捉えたのちティルト・アップすると、崖の上にはモードから受け継い だバンジョーを肩に掛け《If You Want To Sing Out, Sing Out》を奏でるハロルドの姿がある。『ハロルドとモード』は去っていくハロルドの後ろ姿をフリーズフレームで捉えたところで終わりを迎えるが、ハロルドの行動が静止するために、観客はその目で彼がその後どうなったかを確かめることはできない。しかしながら、 ハロルドがフリーズしてもなお外的音響に転じた《If You Want To Sing Out, Sing Out》が続くことは、彼が モードの死を乗り越え人生を謳歌すると示唆している。

結びに

本稿では、『ハロルドとモード』でハロルドとモードそれぞれが死というテーマにおいてどのように描かれるか、またサウンドトラックの効果的な活用がハロルドの変化をどのように表すかについて考察した。

死を演じることで現実の支配から逃れ、抑圧的な母親から遊離することを試みるハロルドは、モードを愛することで次第に人生を受け入れる。ハロルドの心情の変化は、サウンドトラックによって効果的に表される。 自殺ごっこの演出として現実的音響を用いていたハロルドは、モードとの出会いをきっかけに外的音響を操作するようになり、物語世界ないし人生における支配権を母親から取り戻す。

モードは一見すると何ものにも縛られずに生きているかのようでありながら、戦争のトラウマを抱え、生と死の間にある〈亡霊〉として表象される。だが、モードは誰もが逃れることのできない死の虚しさを象徴するだけの人物ではない。ハロルドとモードが初めて言葉を交わすシーンで、彼女は葬儀の魅力を「1つの命が生命の環で他者とつながっている」ことだと語る。その言葉通りに、モードの芸術やユーモアを愛する心はハロルドへと受け継がれる。モードの死はハロルドの生へと繋がっているのだ。

作品情報

『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』

原題:HAROLD AND MAUDE

製作国:アメリカ(パラマウント社)

製作年:1971年

製作:コリン・ヒギンズ、チャールズ・B・マルヴィール

監督:ハル・アシュビー

脚本:コリン・ヒギンズ

撮影:ジョン・A・アロンゾ

音楽:キャット・スティーヴンス

出演:バッド・コート(ハロルド)、ルース・ゴードン(モード)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?