【実践編】ネット型ゲームのデザイン~バレーボール~

今回は「バレーボール」を題材にしたネット型ゲームの実践例を紹介する。バレーボールは国内でも特に人気のスポーツである。石川祐希や木村沙織などのアイコニックな選手もいることから男女日本代表ともに人気が高く、春高バレーなど中高生の部活動でも盛んにおこなわれている。「ネット型 × チーム競技」のカテゴリーでは代表格であり、体育でもまず第一案として扱われることが多い。

しかし、バレーボールの難点は、落とさずにつなぐために高度なボール操作が必要なことにある。ここがクリアできる競技経験者は、チームワークやコンビプレーを活かした戦術を満喫することができるが、そもそものボール操作ができない初心者には、その楽しさを味わえずに終わってしまう。初心者である子供が体育で体験する場合、戦術ゲームにまで発展せず、レジャーのビーチバレーのような「まりつき」にしかならない可能性も高い。

つまり、ネット型スポーツ特有の楽しさを味わうためには、必要な技能レベルが高すぎるという課題がある。そこで、本稿はまずバレーボールの競技特性を分析し、技能ハードルが低いままでも戦略の楽しさに迫れるようなゲームデザインを提案する。

1.バレーボールの競技特性を考える

バレーボールの基本ルールは以下の通りである。

・1チーム6人ずつ 。前衛3人・後衛3人

・3回(レシーブ・トス・アタック)以内で相手コートに返す

・前衛の3人は、相手のアタックをブロックできる

・ネットから3mのアタックラインより後ろから跳べばバックアタックが可能

・DF専門のリベロはアタックをしてはいけない

このようなルールで行われるため、次のような2つのかけひき局面が戦略の醍醐味になる。

(1)「4人のアタッカー vs 3人のブロッカーのかけひき」

守備側はブロッカーが3人しかいないが、攻撃側は後衛のバックアタックを含めアタッカーが4人いる。この「4対3」の数的優位な状況で、セッターが「フリー」な味方にトスを上げる。アタッカーはジャンプして”打つふり”をしたり、声でトスを呼んだりしてブロッカーを惑わす。しかし、レシーブが逸れるとトスを上げる場所が限定されるため、「2対3」や「1対3」などむしろブロッカーが数的優位になる場合もある。

プレー中はこのような「誰にアタックを打たせるか」「ブロックをどこに跳ぶか」の読み合いが常に行われる。セッターはレシーブが上がってからわずか2秒の間で、打てるアタッカーの人数、ブロックの立ち位置などからトスを上げる場所を選択している。

(2)「空中でのブロッカーとのかけひき」

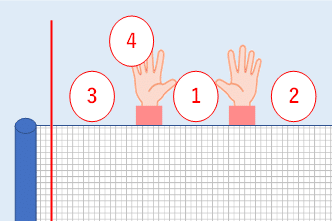

いざトスが上がってくると、目の前にブロックがある場合が圧倒的に多い。そこで、次の図のようなかけひきを行っている。

ネット上に出ているブロックの手をよく見て、①手の間、②内側、③外側のうち当たらないと思う場所をねらって打ち分けている。さらに、④指先にわざと「当てて出す」というブロックアウトをねらうこともある。ブロッカーも空中で手を動かしながらアタッカーを惑わす。ジャンプした後のコンマ数秒の間にも、これだけのかけひきが起こっているのだ。

2.かけひきを阻害する技能ハードル

この2つのかけひきこそがバレーボールの戦略性を高める要素となる。25点先取の1セットは通常20~25分かかるが、そのうちラリーが続いている「インプレー」の時間はおよそ3~5分ともいわれている。つまり、バレーボールは試合時間の70~80%が「考える時間」であり、この頭脳戦がバレーボールの楽しさの本質となる。

短いプレー間で次の戦術プランを考え、正確なボール操作でそれを遂行できたことが喜びになる。しかし、これを満喫するためには、ある程度のボールコントロール技術が条件となる。すなわち、レシーブやトスがまともにできないと、そもそもかけひきまで到達しないのだ。したがって、体育の授業でもオーバーハンドやアンダーハンドの技能練習が多くを占める。また、練習ゲームをしてもただ飛んできたボールを「はじき合う」だけで終わってしまい、肝心の戦略ゲームにまで発展しない。この技能ハードルの高さが、初心者にとってバレーボールを楽しめないものにしている。

となれば、必要な技能レベルが低いまま、2つのかけひき局面を満喫できるような簡易版バレーボールがあればいいのではないか。

3.『つなぐゲーム』か『落とすゲーム』か

バレーボールを題材としたゲームをデザインするときに必ず考えなければならないのがここである。

バレーボールは、「ボレー volley」に由来し、「ボールを落とさずに返す」ことが基本となるスポーツである。したがって、『つなぐゲーム』として捉えられることが多い。しかし、ゲームに勝利するには先に25点を取る必要があり、得点するには相手コート内にボールを落とさなければならない。つまり、バレーボールはボールを落とし合うことを競う『落とすゲーム』ともいえるのだ。

もちろん「つなぐ」も「落とす」も競技において重要なことだが、どちらを”第一目的”とするかでゲームの構造が変わってくる。

仮に「つなぐ」ことを第一目的にした場合、そのゲームは「より多くつなぐことが優秀」となり、互いに取りやすい球を返し合うことが求められる。したがって、ネットをはさんだ両者が味方として協力し合うゲームの構造になる。目的達成のためには、あまり余計なことを考えずにただボールを正確にコントロールすることに集中するべきであり、個人の技能レベルとゲームの結果が比例する。

一方「落とす」ことを第一目的にした場合、そのゲームは「より多く相手コートにボールを落とすことが優秀」となり、互いに取りにくい球を返し合うことが求められる。したがって、ネットをはさんだ両者が対戦相手として対峙する対立ゲームの構造になる。目的達成のためには、相手の裏をかいたりネットの向こうから妨害したりと、かけひきや頭脳戦が重要となる。

『落とすゲーム』における「つなぐ」行為は、相手の目的達成を阻止するための「妨害行為」の一つであり、『つなぐゲーム』におけるそれとは行為の意味が異なる。例えばコートの外に飛んできたボールなら「つながなくていい」場合もある。

このように、ただ「落とすな!」「つなげ!」だけでバレーボールをさせるのは非常に曖昧で、ゲームの主旨に迫ることを妨げてしまう可能性があるのだ。「つなぐ」と「落とす」どちらがより重要なゲームなのかを明確にすることで、ゲームの目的もはっきりとし、より楽しみやすくなる。本稿で以下に紹介するゲームは、『落とすゲーム』の一例である。

4.簡易版バレーボールのゲーム設定

これまでみてきたバレーボールの競技特性から、次のようなコンセプトのゲームとする。

・『落とすゲーム』としてのバレーボール

・アタッカーvsブロッカーの2つのかけひきを楽しむ

・技能ハードルが低い

そして、下図のようなゲーム設定とする。

ここから先は

大好評だった前作マガジン『New体育論 -Management Perspective-』の【実践編】だけを集めた新シリーズ。そのまますぐ…

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?