体育の『クオリティー』はどのように決まるのか?

教員養成、校内研修、自己研鑽など、教員である人(あるいはそれを目指す人)は日々学び続けている。その理由を聞けば、「よりよい授業をするため」と一同に口をそろえる。この理由はごもっともなのだが、そもそも「よりよい授業」とは何なのだろうか?理由を言い換えれば、授業の『クオリティー』を上げるためとなるが、授業のクオリティーとはどのように定義され、どのように評価されるものなのか?

おそらくこれに対しては、各々が主観的な回答を持っているだろう。多くの場合、個人が描く「理想」に近づくほどクオリティーが高いと評価される。しかし、それぞれの「理想」が異なれば、あるべき姿も変わる。したがって『クオリティー』を一般化することができなくなる。大多数の教員が求めるものが、そんな曖昧でいいのか?

そこで、本稿ではChelladurai(2014)が行った"Service Quality"の研究に関するレビューを基に、体育の授業における『クオリティー』の定義の一般化を試みる。

『クオリティー』の2つの基準

一般的に『質:quality』という概念は、「ある基準における到達度」として用いられる。ここでいう「ある基準」とは、大きく次の2つに分けられる。

【プロダクト中心】:どんな機能を持っているか

いわゆるグッズやサービスの「品質」に関するもの

【クライアント中心】:どれだけ満足させられるか

顧客・消費者の期待にどれだけ応えたか。「満足度」に関するもの

まずは、どんな機能を持たせるかということである。1つの機能に特化して最高品質まで高める場合もあれば、多機能化することで品質を高める場合もある。また、他にはない付加価値をつけるパターンもあるだろう。いずれにしても、グッズやサービスの品質を高める努力をするのだが、どんなに優れた機能でも、その消費者の持つニーズに合わない機能は価値を持たない。そのため、その機能が「ある/ない」だけでなく、「必要/不要」の視点でも考える必要があるのだ。

したがって「どんな機能を持っているか」と「どれだけ満足させられたか」の2つの視点からクオリティーを考えなくてはならない。また、「体育」は無形のプロダクト=サービスである。つまり、「モノ」ではなく「コト」を提供する。では、「コト」のクオリティーとは何か?上記の2つの視点をもとにサービスの『クオリティー』を定義した「SERVQUAL Model」(Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1988)がある。そこでは、以下の5つの項目が挙げられている。

【Reliability】

約束したサービスが確実に提供されているか

【Assurance】

サービス提供者が持つ知識や対応で消費者から信用を得られているか

【Tangibles】

器具や用具などの物的資源が十分かつきれいに整っているか

【Empathy】

顧客・消費者ひとりひとりに目が向けられているか

【Responsiveness】

顧客・消費者に迅速なサービスを提供しようとする意欲があるか

体育が提供すべき「サービス」

まずは体育のクオリティーを考える際、この5つが指標となる。あえて体育向けに言葉を置き換えれば、

【Reliability】

体育が提供すべきサービスが確実に提供されているか

【Assurance】

教師が持つ知識や対応で子供から信用を得られているか

【Tangibles】

器具や用具などの体育用品が十分かつきれいに整っているか

【Empathy】

子供ひとりひとりに目が向けられているか

【Responsiveness】

教師が子供に迅速なサービスを提供しようとする意欲を持っているか

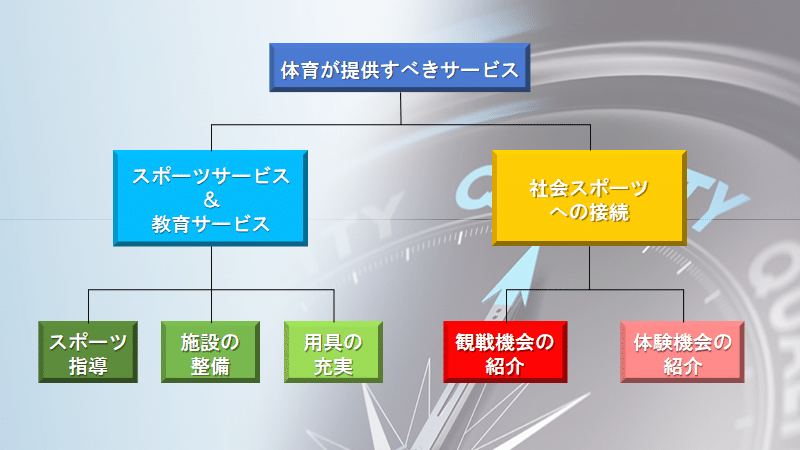

ということになるだろう。ここで問題なのが、「体育が提供すべきサービス」とは何かということだ。それを表したのが次の図である。

○ スポーツサービス&教育サービス

まずメインサービスとなるのが「スポーツ体験機会の提供」である。ここに関しては、民間のスポーツクラブと変わらない。学校は教育機関であるため、体育を「教育の場」と捉え、いくらか民間のスポーツサービスよりも教育的側面が色濃くなるのだろうが、間違っても「教育>スポーツ」となることはない。体育は「スポーツを題材にした教育サービス」ではなく、あくまでも「教育的側面を持ったスポーツサービス」である。

このメインサービスを構成する要素を分解すると、主に次の3つになる。

● スポーツ指導

ここには多くの専門性が求められる。

・扱うスポーツへの理解

・子供の持つ期待への理解

・適切な授業デザイン

・適切なコーチングをするスキル

など、いわゆる「資質・能力」といわれる部分である。ここの探求に終わりはなく、広く・深く掘り下げていけるものである。

● 施設の整備

校庭や体育館の整備も欠かせない。石が転がっている、ロープが切れている、水たまりがある、ラインが見えないなどの状況は、子供のスポーツ体験のクオリティーを下げる可能性がある。また、暑さや寒さ、風といった気候の影響も無視できない。空調整備をしたり、日陰を確保したりすることも必要な整備に含まれる。

● 用具の充実

学校は民間のスポーツクラブと比べ、運動器具やボール等の用具類が乏しい場合が多い。ボールの数が少ない、古く汚れたマットを使い続ける、手作りの即席グッズで代用するなどの用具の欠陥がクオリティーを下げることにつながる可能性がある。新品の購入や保管方法にも十分配慮し、いつでも快適に使用できる状態を維持したい。

○ 社会スポーツとの接続

体育は、体育の授業だけで完結してはならない。1コマの授業でどれだけクオリティーの高いスポーツ体験をさせられるかも重要だが、最終的には「体育以外のスポーツ機会」を増やすことに貢献しなければならない。したがって、授業以外のあらゆる場面で、社会スポーツとの接点をつくることも「体育」の大きな役割となる。

● 観戦機会の紹介

スポーツには「波」がある。2011年のなでしこジャパンや2015・2019年ラグビー日本代表、そして最近のハンドボール日本代表のように、大きな大会で好成績を残すと社会で一気にブームが起こる。そこで競技に関心をもった人が「にわかファン」としてそのスポーツの入口に立つ。このように個人はスポーツライフを充実させていくのだが、当然ながらその「波」がいつくるかは予測できない。

したがって、オリンピックやW杯などの大きな大会に合わせて、あるいは「波」を察知して、子供をその競技の入口に立たせるようなアプローチをする必要がある。その競技はどんな魅力があるのか、日本代表はどのくらい強いのか、いつその試合が観られるのかなどを伝えることで、子供が社会でのメガスポーツイベントに関わろうとする態度が養われる。

正直なところ、現在はこのサービスはほとんど提供されていない。その理由は、①このような時事ネタはカリキュラムに体系化することが困難なこと、②教師自身がそのスポーツに疎いこと、の2つが考えられる。しかし、これはできる人だけがやればいいのではなく、「体育」の一部としてすべての教師によって提供されるべきものである。政治の動きをリアルタイムで伝えたり、アニメなど流行りの芸能ネタを学習に取り入れたりするように、スポーツの「今」を学校体育は扱うべきである。

● 体験機会の紹介

体育の授業のクオリティーが上がれば上がるほど、子供はスポーツ体験に満足し、さらなる機会を得ようとする。つまり、

・体育のバスケが楽しかったから、地域のミニバスチームに入りたい

・持久走が楽しくなってきたから、新春マラソンに出場したい

などのニーズが増えてくるということになる。

したがって、体育はこれらのニーズに応えられるサービスを用意しておかなければならない。つまり、「水曜日の夜に学校の体育館で○○クラブが活動しているよ」「1月に市の新春マラソンがあるよ」という情報を提供できるようにしておく必要がある。多くの学校は地域スポーツクラブのチラシを置いたり、掲示板で紹介したりしているが、そこに勤務する教師がみなその存在を把握しているかは怪しいのではないか?「体育の満足」から「生涯スポーツの実施」に発展する絶好のチャンスであるため、ここは欠かすことができない。

スポーツ体験時における子供の存在

ここまで述べてきた体育が提供すべきサービスの中で、中心でもある「スポーツ体験=授業」についてさらに詳しく述べる。体育に限らず、すべてのスポーツ体験サービスは、「生産と消費の同時性」という性質を持つ。有形物を提供する飲食店では「シェフが作る(生産)⇒客が食べる(消費)」という流れが別々に行われるが、無形物を提供するスポーツサービスはそれを明確に区別することができない。

指導計画など事前に教師が準備する要素もあるが、その瞬間その場に居合わせたもの同士のインタラクション(相互作用)で実際の授業(サービス)が生産される。つまり、教師と子供が一緒に作り上げるサービスなのである。この点から、次の3つが『クオリティー』に影響を与える。

● 教師‐子供間のインタラクション

同じ教師が相手でも、子供ひとりひとりによって生まれるインタラクションが異なる。教師への信頼度や声のかけ方などで変わるものであり、より高い「満足度」につながる関わり方を探る必要がある。

● 子供同士のインタラクション

体育でのスポーツ体験は、特に子供同士のインタラクションが多く発生する。教え合いや喜びの共有といったポジティブな側面もあれば、ミスの責め合いや見られる恥ずかしさといったネガティブな側面もある。これらのマネジメントも教師には求められる。

● 子供の参加する範囲

体育の授業では、ゲームのルール、プレーの選択、チーム振り分け、めあての設定など多くの意思決定場面がある。これらの意思決定に子供自身がどれだけ関与できたかによって、活動へのモチベーションや満足度が変わってくる。

例えば、チームのメンバーは活動へのモチベーションに大きく影響するため、子供自身で決めさせて納得をえるという考えもある。一方で、子供同士のインタラクションを最大化するために教師が客観的に振り分けるという考えもある。「○○は子供に決めさせた方がいい」と一概にいうのではなく、学級のメンバーや成熟度等で柔軟に対応することが求められる。

体育授業の『クオリティー』に影響を及ぼす要素

ここまで様々な要因について述べてきた。それらをまとめたものを次の図に示す。授業の『クオリティー』に影響する要素は、大きく4つのカテゴリーに分類することができる。

【プログラムクオリティー】

これは主に授業デザインに関するもの。どんなルールでゲームをするか、1コマの流れはどうするかなど、事前に教師が練る部分が多くを占める。また、同じデザインの授業でも朝の1時間目と昼の6時間目では質が変わるように、一日のうちどのタイミングで行われるのかも影響してくる。それらの要素を踏まえた授業案を練りたい。

【環境クオリティー】

いざ授業をする上で影響してくるのが、授業の環境である。前述のように、校庭や体育館の状態、用具や器具の状態、気候などが影響してくる。また、活動中の「雰囲気」も非常に重要である。社会におけるスポーツは「心的充足」を得るためのエンタメとして発展している。アップテンポの音楽を流すと運動パフォーマンスが高まるなどの研究成果もあり、体育の授業における「高揚感」には十分配慮すべきである。

【インタラクションクオリティー】

授業中のもう一つの大きな要素が参加者のインタラクションである。これもすでに述べたものであり、対人関係がクオリティーの「肝」ともいえる。言語・非言語どちらのコミュニケーションも重要であり、授業進行中の教師による適切なハンドルさばきが求められる。

【結果クオリティー】

体育が目指すべき「結果」には、主に4つあると考えられる。

・基礎的身体機能の向上

・運動スキルの獲得・向上

・社会性スキルおよび非認知能力の獲得・向上

・心理的充足感の獲得

技能向上を目指すあまり苦痛を味わってはならないし、ただ楽しかった”だけ”で終わってもならない。客観的に教師が「いい経験を積めた」と思えても、本人の自己評価が満足していなければ不十分である。この「結果」のクオリティーにもこだわる必要があるが、マネジメントが非常に難しい部分でもある。

サービスプロセス全体の『クオリティー』

最後に、体育を考案してから授業をするまでの一連のプロセスの中で『クオリティー』を整理する。次の図が示すように、体育授業のサービスプロセスの中では4つのGapが起こると考えられる。結論から言えば、このGapを小さくすることが、『クオリティー』を高くするということになる。

まずは、「子供の期待と教師のねらいの不一致」である。

体育はカリキュラムが決められており、扱うべきスポーツも限定されている。教師はそれに基づいて授業のねらいを設定するが、それが必ずしも子供の体育への期待やニーズと合致しているとは限らない。同じ活動を繰り返し体験する単元学習では、前回の結果も踏まえて新しい「ねらい」の設定が必要になる。ここでは、前述の4つのカテゴリーのうち「プログラムクオリティー」が関連する。

2つ目のGapが「ねらいとデザインの不一致」である。

授業のねらいが定まった教師は、それを達成するための授業をデザインする。体育の授業デザインでは、ゲームのルール設定や場の設定、授業の流れなどを考案するが、それがねらいを達成する「最善な」方法かどうかを吟味する必要がある。ここでは「プログラムクオリティー」と「環境クオリティー」が関連する。

3つ目のGapが「意図した最大価値への未到達」である。

デザインした授業をいざ実践するときは、気候などその瞬間特有の条件や参加者間の様々なインタラクションが発生する。それらの複雑な化学反応をうまくマネジメントし、デザインに込めた価値を最大化しなければならない。ここがいわゆる「指導力」といわれるところであり、「環境クオリティー」や「インタラクションクオリティー」のマネジメントが求められる。

最後のGapが「期待と結果の不一致」である。

最もわかりやすく表れるのがこのGapだろう。上達を期待していた子供が成功体験を積めなかった、自分で立てた目標に届かなかったなど、体育の授業の「結果」に対する子供のリアクションがそれを物語る。一方で、ここは唯一Gapがあってもよいとされる部分である。なぜなら、期待をむしろ上回るような結果であれば、より高い満足感が得られ、次へのモチベーションになるからである。「結果」をコントロールすることは非常に困難であるが、それまでのGapをできるだけ小さくしておけば、自然とこのGapも小さくなる、あるいはポジティブなGapを生むことができる。

まとめ

本稿では、体育の『クオリティー』について様々な観点から論じてきた。冒頭で述べたように、クオリティーとは「ある基準に対する到達度」であり、その「基準」がサービスプロセスのどの局面でどのように存在するのかをまとめてきた。

ここまで読んでくださった方にはわかると思うが、「楽しめる体育がクオリティー高い」「子供の学びがある体育がクオリティー高い」などと一言では表せないものである。しかし、各局面での「基準」を理解し、毎回それを満たす努力を重ねれば、最終的に総合した『クオリティー』が高くなっていくということはご理解いただけるだろう。

皆さんの体育実践のクオリティーを高めることが、本稿の『クオリティー』となると思っています。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?