【ノウハウ】就活迷子を回避する実践的な方法です

はじめに

大学生の就活というのは学部3年,修士1年の頃に行うものだと思いますが,私が酷だなと思うのは,その学年になるまで次のようなことが分からない

人が出てきてしまうことだと思います.

・自分が仕事として,やっていきたいことは何?

・自分はどんなキャリアを築いていったらいいのかな?

・企画・マーケ・研究開発…様々な専門職があるけど,どんな職に

就いたらいいのか分からないよ!俺が得意そうな職種って何?

ただまぁ「就活する年になるまで自分を見つめ直してこなかったから,

自分が将来的に苦しむハメになるんやろ!」と言う意見はごもっともだと

思います(正論パンチやめて).

しかし基本的に大学生というのは,授業を受けて,放課後は部活動やサークルに勤しむ…というスタイルが日常生活のスタンダートだと思います.

もしくは授業をサボってパチンコ屋や酒や競馬にハマったり,switchやPS5で遊びまくる…という生活をしている方もいるかもしれません.

あるいはGPAもそこそこ高くて,真面目にTOEICの勉強もしているけど,田舎に住んでるから学校の勉強しかやることがないよ!自分はいったいどんな仕事に興味を持つのか分からんよ実際!というご意見の人もいると思います.

要は,なんだかんだいって,将来自分が何を飯の種としていくのか,

突き詰めて分析する習慣というのは,人によっては中々ないことだろう

ということです.

さて話が長引いてもアレなので本記事において,そういった学生に対して私は何をお伝えしたいのか?を先にお話しておきます.

それは・・・

「企業がやっているようなことを実際に真似してみれば,自分探しができるんじゃね?」

ということです.

例えば,企画やマーケティングについて日頃から考え,実際に学生生活を

通じて成功体験なり失敗経験なり重ねてきた学生だったら,

「これまで学生生活の中で,企画やマーケについて見聞を深めてきました.今後は企業の中で企画やマーケに関して突き詰めていきたいです!」という考えを持った状態で,企業の企画職への就職を前向きに検討することができるかもしれません.

他にも日頃から研究開発を行い,ポートフォリオを充実させてきた学生で

あれば「何本も論文を執筆したり,何作品もロボットを作ってきた経験から商品開発に関する仕事に就きたい!」という考えを自然と抱くようになり,企業の研究開発職に積極的に応募できるかもしれません.

本記事で主に説明すること

そこで本記事では,将来自分は何がしたいか分かりません!・・・でも

企画・マーケティング職・研究開発職がどのようなものか興味はある!

と思っている学生(主に学部1~3年・修士1年を対象とする)に対して

「実際に学生生活の中でこんな風に学んでいけば,そういった分野が

学べるんじゃんね?ひいては将来的に,どんな仕事を行っていきたいのか

自己分析できると思うよ!」ということについて,説明しようと思います.

ちなみに本記事は学部1~3年生,修士1年生向けの記事ですが,

そうでない学年の人でも読めるように執筆したつもりです.

【企画・マーケティング】編

企画・マーケティングというのは基本的に商学部,経済学部といった文系の学生が専攻するものだと思います.

ただ学部3年~4年生に進級した際「低学年時に沢山知識は詰め込んだから,いよいよ企画やマーケティングに関するゼミ活動をやる時だよな!」と思っても実際のところ,就活とゼミ活動を両立させるのに苦戦している学生は多いと思います.なんなら就活を第一優先にしている学生の方が多いかもしれません.

また学生によっては「学部1・2年のころにマーケティングがどのようなものか,もっと実践的に学びたかった!企画に関する実務経験を沢山積んでおきたかった!」と思われる人がいるかもしれません.

そこで低学年の頃に企画・マーケティングとはどのようなものか?

ということを学べる環境を紹介しようと思います.

例えば中央大学ではあらゆる学年の学生を対象に,企業に勤める方が,

その会社で行っている業務内容(企画・マーケに関するもの)を解説してくれる授業が沢山あります.学生でなくても,普通に聴講してみたいと思わせる授業がいっぱいあって楽しそうだなと思います.

ビジネスエキスパートによる協力講座 | 中央大学 (chuo-u.ac.jp)

他には「学生フォーミュラ」という大学生によるレーシングカーの大会が

日本全国にはありますので「学生フォーミュラ」とは何か説明します.

「学生フォーミュラ」とは全国の各大学生が,各々が属する学校にて,仮想の顧客を設定し,その顧客に売れそうなレーシングカーの販売企画を構想するといった部活動のことを指します.

といっても「所詮大学生レベルの活動だろ?」と思われる方がいるかもしれませんが,「学生フォーミュラ」に励む学生は,マシン設計費数百万を自力調達し,場合によっては日産やTOYOTAといった企業の方にマシン製作工程を学ぶことがありますので,すごく勉強になる部活動だと思います.

https://www.youtube.com/watch?v=r0hb2HzRtp0

ただ上記のような内容は「自分じゃちょっとレベルが高いな」と思われる方がいても不自然ではありません.そんな方でも企画やマーケティングが,

どのようなものか学べる方法を提案したいと思います.

例えば蔦屋,紀伊国屋書店,ブックオフといった書店に勤める学生に

学び方を提案するとします.

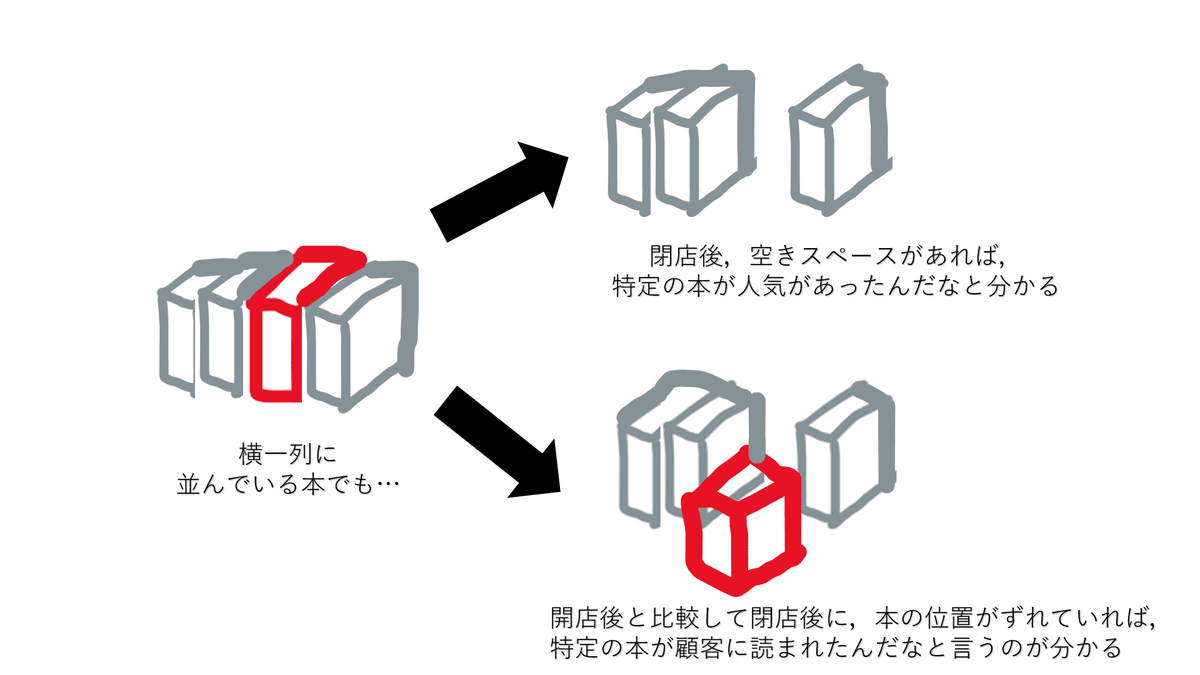

まず開店前に,店舗内の全棚に収まっている全ての本を,以下の画像のようにセットしておきましょう(画像左の図を参照).そして閉店後に店舗内の本棚を確認し,配置がずれた本はどの本なのかデータを取っておくとします.

そうすれば,どの本が顧客に人気なのか分析できると思いますし,特定の本棚によっては空きスペースができてしまった箇所も発見できると思います.

他にはパチンコ雑誌を効率的に販売する企画について考えたいとします.

結論からいうと,パチンコ雑誌を様々な種類の本と一緒にならべておき,

どの種類の本と一緒に並べておけば,そのパチンコ雑誌が売れる傾向にあるのか分析する!といったマーケティング技法を研究してみてはいかがでしょうか?

試しにどのような種類の本と一緒にパチンコ雑誌を並べれば良いのか考察してみましょう.といっても基本的にはパチンコ雑誌は男性が興味を持ちやすいものです.ですのでキャンピング雑誌,競馬雑誌,バイク雑誌,鉄道雑誌といった男性ウケする書籍と一緒に並べておくことで,パチンコ雑誌だけでないそういった他分野の雑誌を見にきた顧客が,パチンコ雑誌の本棚に流れてきてくれる可能性があります.ただ実際のところは各店舗によりけりだとは思いますが.

ちなみに有名な話だと,アメリカではオムツとビールを一緒に並べておいたら,店の売り上げが爆増した…なんて話はデータマイニング界隈で頻繁に

聞く話です.

他にもパチンコ雑誌だけでは面白くないので,料理雑誌の例も取り上げてみるとします.例えば料理雑誌は女性が関心を向けやすい傾向にあるので,

アパレル雑誌,メイク雑誌,教育雑誌,健康雑誌といった女性ウケしやすい雑誌と一緒にならべておくとしましょう.すると料理雑誌に目を向けさせる為には,どの商品をどのように配列させておけば・・・なんてことが考察できると思います.

このように特定商品をどのような商品と一緒に配列させておけば,売り上げが伸びるのか・・・?書店における書籍販売データを元に市場分析した後,売上向上を狙った商品配列に関する企画を考案する!という手法を考えていくのは,書店でバイトする学生だったらやれるかもしれません.

企画やマーケに関して学ぶきっかけとなれば幸いです.

【研究・開発】編

研究開発と言うのは基本的に,理系の研究室に属する学生でないと行えないと思っている方は多いと思います.しかし理系の学部1~3年生でも研究活動はできますし,なんなら文系学生を対象とした研究開発組織は存在します.

例えば筑波大学では,文系・理系の学部1~3年生を対象に,研究開発をする環境を提供しています.

https://www.tsukuba.ac.jp/education/ug-courses-fresh-document/35.pdf

他には茨城大学でも学部1~3年生を対象とした研究環境を提供しています.

詳細は下記URLをご覧ください.

http://hfy-lab.eng.ibaraki.ac.jp/guide/

ただ上記2つのURLを見た方は「国公立大学とか,一定以上の学力の理工系の大学でないと,研究開発させてもらえる環境ってないんじゃね?」と思われるかもしれません.ところがそんなことはなく,例えば地方の私立大学でも中々ユニークな研究開発をさせてもらえるところがあったりします.

例えば福岡大学では,宇宙開発をテーマにロケットを自作している団体が

あります.

また変わり種としては,なんと一橋大学が大手電機メーカーと連携してロボット開発を行っている事例があります.「一橋大学って文系の学校じゃないの?農学部とか理工学部とか電気電子学部とかないだろ?」と私も思っていたのですが,博報堂とコラボして「消費者のコンテンツ消費予測モデル」といったデジタルものづくりプロジェクトを検討していたり,TOTOと連携して「ジェンダーフリートイレの設計」といったデザイン分野の研究開発に

取り組んでいたりします.

といっても「いやいや…一橋大学に入るだけの学力,俺にはないですよ!

俺バカだし,研究開発に興味あっても…」と嘆かれる人もいるかもしれません.しかし研究開発を行うには,何も一橋レベルの頭のいい大学に入学する必要はありません.自分が入学した今の研究室に属しながら,他所の大学と共同研究という形で研究開発を行うという作戦もあります.Web検索すれば他所の研究団体との共同研究を歓迎しているよ!といった情報がいくつか

確認できると思います.

他にはJAISTやNAISTといった,文系学部卒の学生でも大歓迎の理工系大学院に入学して研究開発するという手もあります.ただそういった理工系大学院に入るには,入試にて理系の教養や素質を持った他大の学部生と合格のイスを奪い合う必要があります.なので理工系大学院で文系学生が研究に励むというのは現実的ではないかもしれませんが・・・

また何も,研究開発は大学でないとできないわけでもありません.

やろうと思えば,色々な所で研究開発して論文っぽい資料を作ることもできます.例えば河合塾,駿台予備校,ECCジュニア,ベネッセといった塾にアルバイトとして勤めている学生でしたら,こんな研究ができると思います.

【研究概要】

研究背景:

期末試験の成績に関して,学年平均レベルから学年上位レベルに成績を上げられず困っている中学生が,自分が勤める塾には多い.そこで彼らの学力

向上を可能とするプログラムを提案して評価する.

研究目的:

学力平均層の中学生を対象とした,学力向上教材の設計と評価.

研究方法:

自作した勉強プリントを使って,塾に通う中学生10人(中間期末試験で平均点をとりがちな学生に限定する)に勉強を行ってもらう.そしてそのプリントを元に勉強してもらった感想をアンケート形式で分析し,自作したプリントは中学生の勉強効率をどのように向上させたのか考察・評価する.

他にはマクドナルド,すき家,スターバックスといったドライブスルーに

勤める学生の場合だったらこんな研究ができるかもしれません.

【研究概要】

研究背景:

顧客から注文された商品を効率よくスピ―ディーに渡すことは,顧客の回転率を上げるのに有益なことある.そこで効率よく注文品を顧客に渡す為にはどのような場所で料理や飲み物を作るのが良いのか検討する.

研究目的:

顧客回転率を向上させることを考慮した,調理環境の設計と評価

研究方法:

コップやストロー,袋やナプキン,調理器具といった道具をAという場所に一カ月間,置いたうえで普段の業務に励む.そして一月後,今度はBという場所に道具を丸ごと映して業務に励む.同様に一月経過するごとに,C,Dという場所に道具を置いて普段の業務に取り組むとする.ただしA~Dのいずれかの場所に道具を置いたとしても,顧客から注文がきてから注文の品を実際に渡すまでにかかった時間は計測しておくとする.

最後にA~Dの道具設置場所に関して,注文品の提示までに要した平均時間を比較することで,顧客からの注文に答えるにあたりどの場所に道具を置いておくのが,商品提示までの時間を最短にするのに適するのか調査する.

ただここまで研究案について述べましたが,研究論文というのは,査読を突破してこそ!英語で執筆してこそ!学術雑誌に載せてこそ!という考えも理解できます.

しかし誰もが研究開発職を希望するわけでも,博士後期課程に進学を希望するわけでもありません.であれば趣味レベルでも一応論文の形を保ったそれなりの研究論文を完成させることができれば,自分がバイトとして勤める会社の人に読んで頂くことで何かしらの形で役に立つ可能性があると思います

役に立つ可能性があるというのは,例えば論文丸々が役に立つわけでなくとも,研究背景で調べた統計データが役に立つかもしれませんし,他には研究考察の内容が面白いと言って頂けるかもしれません.勿論場合によっては,作成した論文が物凄く注目されるわけでも,大々的に表彰されるものでもないと思います.

ただ研究開発職で将来企業で飯を食っていく・・・というのは,実際どのようなことをするものなのだろう?というのをイメージするには,このように実際に研究開発の経験をしてみるのが,てっとり早いんじゃないかなと思います.また結果的に珍しいガクチカ & 思考をほり下げたガクチカが作れると思います.

ちなみに就職活動に役に立ちそうな研究開発の経験を積みたい場合,以下の

ようなサイトが参考になると思いますので,ご紹介させていただきます.

実務を疑似体験するプログラミング学習 | Progate Path

※ Progateはプログラミング学習サイトとして有名だと思いますが,実務経験を積むことができるサイトとして,昨今更新されましたのでお勧めします.

最後に

企業が新卒の学生に求めるのは,

人柄!仕事に対する熱意! 企業への関心度!といった感じだったりします.

なので学生時代に行ってきた経験が,その会社が行っている仕事内容だったり,その会社が重要視している仕事内容に似ているものであれば,その会社を志望する自然な志望動機が作りやすいと思います.例えば「学生時代のスポーツマーケティングの経験から,ナイキ社への入社を志願します」とか.

そうすれば無理なく自然に志望動機を練っているので「どうしてこの学生は私の会社に関心を向けてくれたの?」という面接官の疑問にうまく答えられると思います.

また「自分が何に向いているのか不明なので,実際に様々な業務に対する理解度を深めるべく,企画・マーケ・研究開発を勉強してみました!」というガクチカがあれば,就活する際に特定の業種に拘わる明確な理由と,仕事に対して熱意溢れるトークが自然とできると思います.

そしてそんなユニークな経験を行ってきた積極性と行動力を有するような学生の人柄というのは,企業側からしてみれば「この子いいな」と思って頂けるものになっているかもしれません.

勿論ガクチカとかそういった就活に関係ない範囲で,社会勉強として企画や研究開発に関して勉強してみたい学生がいても全然OKだと思います.

いずれにしても,本記事が何かしらの役に立てば幸いです.

おまけ

お勧めのバイト先です.

株式会社 中央競馬ピーアール・センター (prcenter.jp)