2021東京大学入試問題二次試験 化学 第1問解答解説

2021東京大学入試問題 化学 第1問の解答解説です。有機総合といった内容ですが,少し考える要素も多く,テクニカルな内容もありました。基本的な有機の問題のパターンが一通り頭の中に入っていれば,時間節約して解くことができたかもしれません。

資料

問題などはこちらから

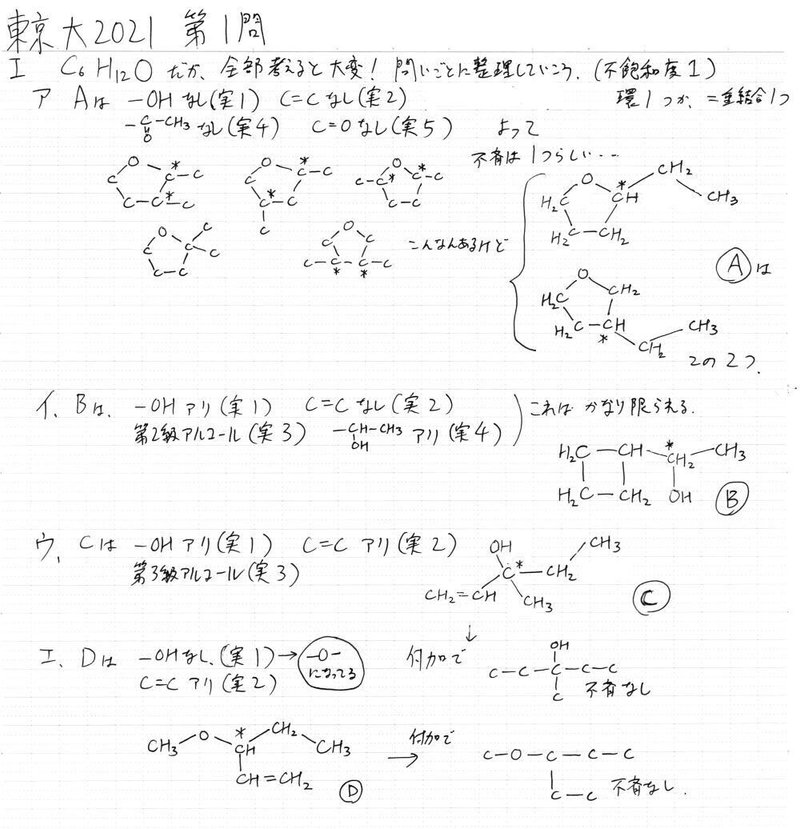

I 脂肪族 異性体 オゾン分解

炭素数6,不飽和度1で酸素が1個,となると

不飽和鎖式アルコール 不飽和鎖式エーテル 環式エーテル 環式アルコール 鎖式アルデヒド 鎖式ケトン

と,かなりバリエーションがあるため全部を考えるのは現実的ではない。ここは条件をみながら ひとつずつ見るのが結局速そう。

ア では,5員環かつーOHがないなら環状エーテルである。この場合,Oが環に含まれるのでメチル基等でうまく不斉炭素原子が現れる。置換基二つだと不斉も2つになるものが多いので,置換基一つをうまく配置しよう。環状の不斉は,右回り・左回りで異なるように配置していればOK。ちなみに図にはないが炭素のみで五員環かつ置換基部分にエーテル結合という構造(シクロペンチルメチルエーテル)も考えられるが,この場合不斉炭素原子が現れない。

イ は,ヨードホルム反応で4員環,の時点でほぼ決定的。

ウ も,C=Cあり,不斉あり,ーOHありで,かつ「酸化されにくい」から第三級アルコールとわかれば迷わない。付加で不斉がなくなるというなら,不斉なしの形を先に検討して考えてもよい。

エ は,ーOHなし,C=Cあり,不斉ありで,やっぱり付加後に不斉がなくなることから検討すればOK。なお,ウもエも,注1(C=Cに直接Oはつかない)によってかなり強力に絞れるので見落とさないようにしよう。

オ はオゾン分解が絡み少し難易度が上がる。片方がアセトアルデヒドということで大分絞れる。もう片方がGの時点では不斉があるのに還元すると不斉がなくなるという点から,反応後のGの対称性を利用して決定していくと良い。

GがわかればEがわかる。で,Eに付加させたもの(ここではXとした)とFに付加させたものが一緒,というところからFを探す。実験3で第一級アルコール,というのももちろん忘れずに。

Fが出ると,あとはオゾン分解でHが出る。と行きたいところだが,実験8の記述が当てはまらない。還元性はあるからアルデヒド基はありそうだが,不斉は二つ…厳しくない?というところで,アやイを思い出す。環状になれば不斉が2つ,実現しそう。アルデヒド基とヒドロキシ基で糖のような状況になれば(無理やり感もあるが)条件を満たす。ここでは,これくらいしか考えの糸口はないのでなかなか厳しい…

II 芳香族 ジアゾ化 カップリング 同位体

ク の式は,あまり立てたことがないかもしれない。未定係数法でゴリ押しはできるが,手間がかかる。式のベースがわからないときつい。

ケ Kはすぐわかるが,Mのクロロベンゼンを推測する際に「フェノールの製法」が絡んでいることを読み取れないと苦しい。炎色反応も,銅と塩化物イオンの組み合わせというのはしっかり把握しておきたい。Jの形は問題文中の式からすぐわかる。MからKの流れがわかれば,ジアゾカップリングでLができるというのはいつものパターン。万一Mがひらめかない場合も,頻出のLの流れから逆にMを導くこともできる。

コ は,ナフトールにジアゾカップリング。1-フェニルアゾ-2-ナフトール(オイルオレンジ)Nは2つずつ含むので,どうしよう?と一瞬考えそうだが,結局のところ全体における14と15の比がわかればいいので14が2個,15が2個のヤツとまとめて比率を出せばOK。

サ では,ケでの分解も逆反応がある(☆の式)ことから考えればOK。

所感

Iは後半が重く,IIも中盤で演習量が少ないと詰まりそう。

有機に苦手感がある場合は,深入りせずにほかの問題に移るのも手かもしれない。

不斉炭素原子がらみの問題は多いが,環式はやや演習量が足りないかもしれない。糖類と合わせて確認しよう。

ジアゾカップリングも定番だが,同位体を用いて結合を細かくみていく問題は流行。難関レベルの問題で演習をしておこう。