スシロー/吉野家/回転寿司チェーン京樽のM&A 両社の思惑は?

先日2021/2/26にスシローGHDと吉野家HDは、吉野家傘下の回転寿司チェーン京樽のスシローに譲渡すると発表しました。

(以下読み返してみると)売り手である吉野家寄りの記事になっていますが、両社がなぜ本件のM&Aに合意するに至ったのか、見ていきます。

スシローは買収後も京樽ブランドは残す方針だ。持ち帰り専門店として巣ごもり需要を取り込んでいく。また、京樽の店舗網を生かし、現在カバーできていないエリアで店舗を拡大する。スシローの9割以上の店舗は地方や郊外に位置する。都心部への出店を強化している。

吉野家HDは21年2月期の連結営業損益を87億円の赤字(前期は39億円の黒字)と見込む。赤字幅は過去最大だ。苦境に陥った理由のひとつが京樽の苦戦だ。

スシローの京樽取得の理由

スシローが京樽を取得する理由はプレスリリースに書かれていました。

スシローのプレスリリース→株式会社京樽の株式取得(完全子会社化)のお知らせ

スシローが京樽を取得した理由は①テイクアウト寿司事業と、②首都圏での店舗網が欲しかったということに尽きます。

ロードサイド出店が中心の企業が都心部の店舗を欲しがるというのは、ニトリが島忠を欲しがったのと同じですね。

同じ寿司事業ということで共同購買でのシナジー効果はすでに定量化できるレベルで実現しそうです。

それにしても、スシローはいいタイミングでの取得したと思います(ナイストレード!)。

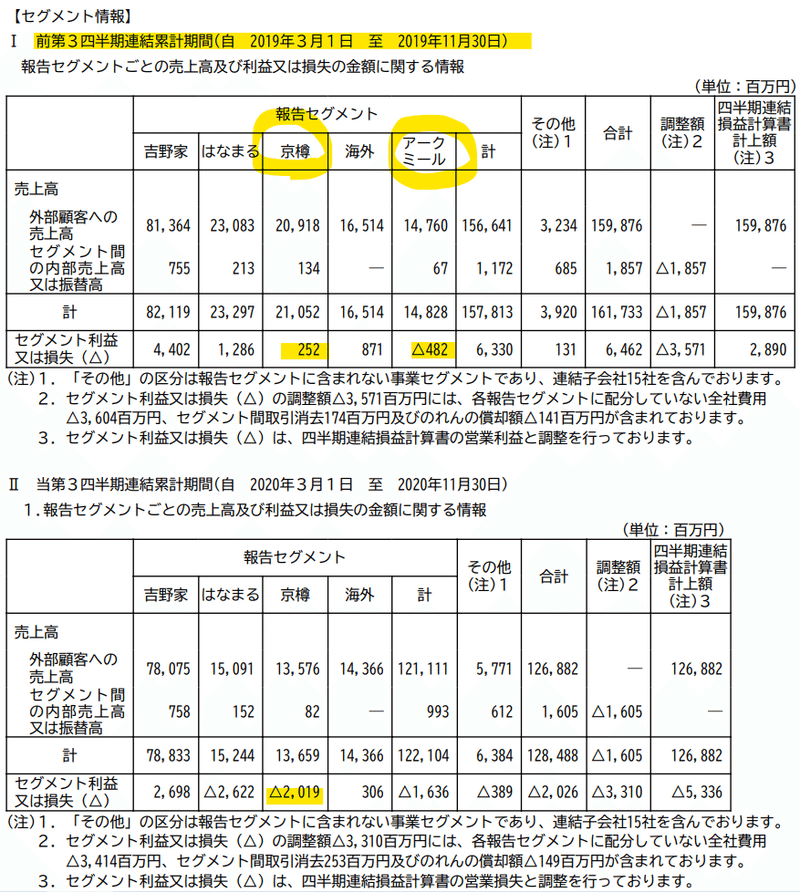

京樽の純資産は2020/2で44億円、そこから9カ月で約20億円の赤字を積み重ねています。そのタイミングでの取得ですので、吉野家の足元も見て、おそらく資金負担はほとんどないのではないでしょうか。いいタイミングでの仕込みです。

吉野家の京樽売却の理由

吉野家が京樽を売却する理由はプレスリリースに記載されていました。

吉野家プレスリリース→連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ

吉野家が京樽を売却する理由は事業ポートフォリオの最適化です。成長事業(吉野家と海外?)にリソースを集中させるということで、その他の事業の売却を進めます。

アークミールも当期に売却を完了していますので、京樽売却はそれに続く事業売却になります。ちなみに、アークミールはほぼゼロ円で売却しているようです(画面ショットは割愛しますが、吉野家の四半期報告書の企業結合注記を見ると、移転した純資産はほぼゼロで、移転差益もほぼゼロなので、譲渡金額はほぼゼロとなります。負債抜きの株式価値ベースですが)。

吉野家は他の業態を整理していますが、外食チェーンが複数業態を持つことは、自社競合(カニバリ)をさけたり、自社ポートフォリオでのリスク分散など、一定の意味と効果が認められます。京樽とアークミールは譲渡しますが、吉野家一本足打法というのではなく、新しい業態を開発していくということだと思います。ちなみに、外食産業のビジネスに関するEYの解説がわかりやすかったので最後に参考資料としてリンクを貼ります。

おわりに

取得側のスシローにも、売却側の吉野家にも自社の戦略に合致したM&Aだということがわかりました。M&Aを通じて京樽という企業の価値を向上させるということでもあります。

ちなみに、上の吉野家のセグメント情報を見てると、「アークミール」と「京樽」が売却されたら、あとは「吉野家」と「はなまる」しか残らんので、次は「はなまる」か??と単純に考えてしまいそうです(売却先は丸亀製麺のトリドールHD??)。

さらにちなみに、吉野家は京樽売却発表の10日前にJollibeeとの合弁契約締結のお知らせを開示しています。このJollibeeという会社はフィリピンでのファーストフード最大手で、マクドナルドが海外進出するにあたって勝てなかった数少ない企業です(フィリピンではマクドナルドより圧倒的にジョリビーが多い)。

吉野家は日本で業態を増やして成長していくより、牛丼(beef bowl)という単一アイテムを武器に海外・地域という軸で成長を志向しているのかもしれません。

参考資料

(1)外食産業の経営環境

外食産業における経営環境には、以下のような特徴があります

① 低い参入障壁による競争の激化

飲食店の出店について厳しい規制はなく、食品衛生法に基づき保健所に届出を行うことにより比較的容易に出店することができます。また、土地や建物を購入することなく賃借して出店することによって、出店時の初期投資額も比較的抑えることができるといえます。このように、他の業種と比較して参入障壁は低いといえ、立地等の条件が良い地域においては競争が激化する傾向がみられます。さらに、コンビニエンスストアやスーパー等で弁当や惣菜を購入し、自宅へ持ち帰って食べる「中食」の利用も増加傾向にあり、外食産業の競争を激化させる要因となっています。

② 既存店の売上減少とスクラップ・アンド・ビルド

外食産業は流行に左右され、出店後の環境も常に変化するため、一般的には出店から時が経過するに従い、次第に集客力が低下する傾向にあります。こうした要因による既存店の売上減少に対応するため、外食企業は頻繁にメニューの改定、店舗改装や既存メニューの磨き上げを行います。また、出店当初から既存店の売上減少を見越して投資回収期間を短く設定し、出店と退店を頻繁に繰り返し(スクラップ・アンド・ビルド)、環境の変化に応じて業態を変更するケースも多くみられます。

③ 業態の多角化

現在の外食産業では、競争が激化し、顧客の嗜好も多様化するとともに、取り巻く環境が絶えず変化しています。このような環境下では、単一の業態やブランドのみで安定的な経営を長期間継続することは難しくなっています。そのため、一つの会社で複数ブランドの店舗を運営する場合や、持株会社を親会社として設置し、子会社で複数の業態やブランドを展開する手法も多くみられるようになりました。また、激しい環境の変化に対応するため、M&Aを用いた多角化もみられます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?