天地伝(てんちでん) 3-15

十五

夕餉もすませ、京也が帰るとようやっと落ち着いたと、くつろいでいたときだった。慌ただしい足音が近づいてきた。襖を開けた由紀の顔は、狼狽し、青白くなっていた。

タイマの体調が急変したと言う知らせを聞いて、わしと登紀子は言葉を無くした。医者を呼ぶ、と言って聞かない由紀を、登紀子に任せて、わしは部屋へと急いだ。

座敷に上がると同時に、熱に浮かされた黄色い双眸と、目があった。室内にこもっていた埃と、汗の匂いに眉をよせる。

冷えた畳の上で足を折り、息の荒い、青白い顔を見据えて微かに笑んだ。

「もういくのか?」

小さく声をかけると、タイマは億劫そうに瞼を上げて、「勝手に殺すなよ」と、言って笑った。

口元によった皺に、影ができる。吐き出す息が、熱い。ぐっしょりとぬれた前髪からは、嗅ぎ慣れたなつかしい匂いがする。

死の匂いだ。

「お前には、すまないことをしたな」

苦笑を浮かべた顔を眺めながら、鼻を鳴らした。

「今わの際のようなことを言うな。らしくないぞ」

「らしさなど、もはや保てまい」

「そういうものか」

「生きるのは、なかなか楽しかったな」

低い声の響きに目を見張った。

快活に笑い、わしを見上げる双眸は黄色く、尊大に光っていた。天狗の風を頬に受ける。背の毛が逆立つ、あの圧倒的な力をいま感じている。

「覚えているか?はじめて会った時のことを」

「もう忘れたな」

目を細め口元を歪めて笑うと、タイマは苦笑を浮かべて「嘘つきめ」と、白い歯をのぞかせた。ゆっくりと伸ばしてきた手を、わしの頭の上に置くと、毛をかきまぜるようにして撫でる。皮膚から伝わるその熱は、異様に高い。

「お前はもう、大丈夫だな」

「何を言っているんだ」

「俺はお前に逢えたから、人の心を持てた」

「馬鹿なことを言うな、おい」

「もうすぐ消える。それだけが惜しい」

そう言って笑んだタイマの顔は、かがやいていた。

光の粒子が、全身を包みこんでいた。その白い粒が、わしの頬に、背に、尻尾に、降り落ちるたび、言葉を無くす。ぐっと歯噛みすると、タイマを睨みつける。

「まるで、わしにあって、貴様には無いようではないか」

「すまない」

「何を、謝っているんだ。やめろ」

「良いんだ。いま、言わせてくれ」

「やめろ」

「本当にすまない」

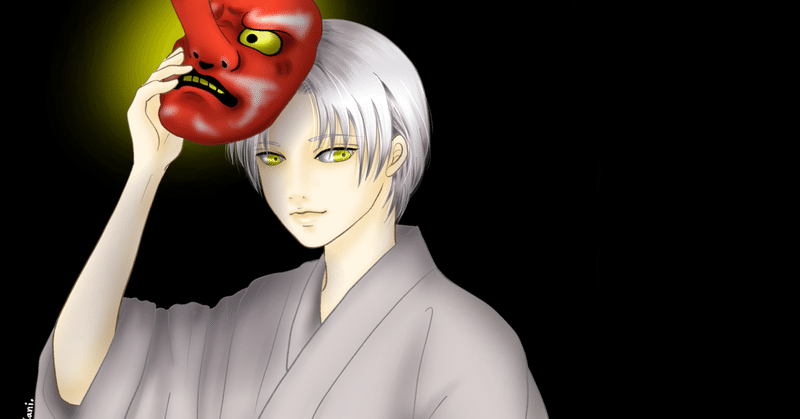

わしはつい、犬の肉体を脱いだ。

震える手で、タイマの胸倉をつかみ、ぐっと顔を引き寄せる。熱に浮かされた黄色い双眸を、三つの眼で睨みつける。

くたりとした座りの悪い首は、重たい。まるで全身がゴムまりの人形のように、ぐにゃぐにゃとしている。

弾けそうな心臓を飲み込んで叫ぶように言った。

「貴様の志には、はじめから心があったろうが。そんなこともわからないのか!馬鹿な化け物め」

タイマは目尻に光った透明な雫で頬をぬらした。震える息を吐き出しながら、「すまない」と、くぐもった声でつぶやいて、微笑を落とす。

のばしてきた両腕が、わしの首にしがみついた。汗や、涙が、光の粒子と共に、畳の上をすべって消えてゆく。それの行方に目をこらしながら、しばらく黙りこんだ。そうして、襖の開いていることに気がついた。間からのぞいていた、暗い影が、じょじょに深く染まってゆくのを見つめ、ハッとした。

何もない。ただ胡乱なだけの闇がある。嘲笑っている。がらんどうな闇、闇、闇だ。わしはそこから生まれ、そこで生きた。それにも関わらず、

「死」はわしではなく、目の前にいるこの脆弱な生物を、容赦なく引きずりこもうとしている。

「これが、わしなのか」

まるで鏡でも見ているかのようで、ぞっとした。

それから数時間と少し眠り、夜が更けたころ、もう一度タイマの部屋へと向かった。つめたい廊下を静かに歩き、部屋の前で立ち止まった。空に登る月は、丁度大きな雲にかかるころだった。

襖を開けて座敷に上がると、布団に横たわる白髪の男の、青白い顔を真上から見下ろして、息をついた。

まだ、生きている。そう安堵した時だった。

タイマは、鋭い両目を開けて、わしをじっと見据えて来た。その双眸は胡乱で、何がなんだかわかっていないようだった。

否、もっと言うなら、まるで犬を見るような眼で、わしを見つめてきたのだった。

声をかける前に、タイマはゆっくりと上体を起こして、布団の上に座り込んだ。

「何で、野良犬が迷い込んでいるんだろう。なあ、お前どこから来たんだ?腹が減っているのか?」と、言って苦笑を浮かべていた。

はじめ目の前の現実が、どのような形をしているのか、わからなくなった。何を言われたのか、理解できなかった。景色が歪み、タイマの顔が左右にゆれた。いや、わしの脳がゆれているのか。

落ちつけ。冷静になれ。そう囁いた声に従い、一度大きく首を振った。

そうだ。タイマは、能力の消失と同時に、天狗であったことも、わしのこともぜんぶ忘れると、言っていた。

大丈夫だ。由紀や、登紀子のことは覚えているはずだ。それなら、生活に困るはずがない。タイマは「坂島恭一郎」に、なっただけだ。

わかっていたことだ。

タイマは、じっとわしを見つめながら頭に手をのせてきた。

「腹が減っているんだな。おい、おい」

呼ばれて由紀が座敷に上がると、タイマは、あの快活な笑いを浮かべた。

「迷い犬だ。腹が減っているらしい。何か、食わせてやってくれ」

由紀はすぐ様子のおかしさに、気づいたのか「ええ、そうね。待って」と、うすいくちびるを震わせてつぶやいた。

じりじり、と畳の上で足を引きずりながら、廊下へと出て行った。心配するな、大丈夫だ。

これは、わかりきっていたことだ。わしが、由紀の混乱を抑えてやらなくちゃいけない。わかっているんだ。だが、なぜか体が動かない。

「いま、由紀が何か持ってくるから、待っていろ」

そう言って、鋭い双眸を細めたタイマの顔を、ぼんやり見つめるしかなかった。

目の前にいるのは、ただの人間だ。

では、声を出す訳にはいくまい。

では、どのようにして、この座敷を出ようか。

簡単だ。手足を動かせば良い。だが、体は硬直し、ぴくりとも動かなかった。

脳が混乱したままなのだ。

動けるはずがない。

事態が目の前を勝手に流れ去ってゆく。その流れに身を乗せようともがくが、それに反して体は自由を失った。

わしは、いま、自分が冷静なのか、そうじゃないのか、それさえも判然としていなかった。

ただ胃が熱い。痛む。痙攣しているようだ。きゅうきゅうと、しめあげてくる痛みに、顔を歪めた。その痛みは背に向かい、首筋を通り、頭の後ろを熱くした。

喉が枯れる。牙がのぞく。震える息を、吐き出した。知らず、タイマの肉からただよう、うまそうな匂いが心を奪う。

こいつには、もう天狗の意志も、記憶も、力もない。

「タイマ」は、もうどこにもいない。わしを置いて、消えたのだ。

背負っていた荷を、すべてわしにぶん投げて、あの勝手な化け物は、また勝手に飛び去った。

ああ、それならもう良いだろう。

わしは、喉を鳴らしてタイマの喉元を、じっと、見据えた。

脈動する血液の音を間近に聞きながら、つばを飲み込んだ。

いまここで、喰ってしまおう。

「八枯れ」

突然、耳元で名を呼ばれた。後ろから強い力で、押さえつけられ、さらに動けなくなる。

長い両手がわしの体を抱いて、胸元を軽くぽんぽん、と叩いた。

ハッとして、首を後ろに回そうとしたが、頭を押さえつけられて、それはできなかった。ちら、と目を動かすと、横には登紀子のやわらかな笑みがあった。硬直していた体がほどけてゆく。わしはようやく、息をすることができた。

「お父さん、困ります。八枯れは私のものですよ」

そう言って苦笑すると、登紀子は藍色の着流しを翻し、わしの前に歩み出た。その凛とした後姿に、息をつく。赤茶色の髪に隠され、恭一郎の顔が見えなくなった。

「ああ、そうだったかな。またお前の式神か?」

「そうです。だから、餌など食いません」

「では、なぜこんなところにいるんだ?迷ったのか?」

「お父さんの様子を見に行かせたのですが、どうやらお元気なようで」

「俺か?どこも、悪くないようだが」

「ええ、もうおやすみになった方がいいですね」

「少しくらい良いだろう」

「いいえ」

ゆるやかに立ち上がった登紀子が、目を細めて出るよう示した。

襖の方に目をやると、由紀が立っていた。少し顔色は悪いが、それでもうっすらと微笑んでいる。

その白い頬に、涙のあとなど見えない。こちらの様子をうかがうようにして、笑んでいる。はじめて会ったときと同じように、温かなまなざしを、わしにそそいでいる。

こんな時でも、お前は笑うのか。

ぐっと、奥歯を噛んで、のろのろと歩きはじめた。それまで黙っていた恭一郎が、わしを見つめながら「またおいで」と、微笑んだ。応えることなく、尾を振ると、うす暗い廊下に向かって駆けだして行った。

サポートいただいた、お金はクリエイター費用として、使用させていただきます。 いつも、ありがとうございます。