松下幸之助と『経営の技法』#308

12/19 道は無限にひらかれている

~自ら開拓する熱意に満ちて、心して物事を見、学び取る人に、道は無限にひらかれている。~

発明王のエジソンは、小学校では先生から劣等生扱いにされ、たった3ヶ月で退学しています。だから、学校では勉強らしい勉強はしていなかったのですな。

ただエジソンは、子供の頃から、物事に対する研究意欲は非常に盛んだった。つまり、自然現象や世の中のことを、ただぼんやりと眺めてはいなかった。すべてに対し“なぜ”という疑問を発したのですね。

時には、鳥を捕まえてきて、なぜ空を飛べるのかと、羽の構造を熱心に調べた。またある時は、止まっている蒸気機関車の下にもぐりこみ、油まみれになりながら機械の仕組みを調べていて、運転士にひどく叱られたといいます。それほど熱心だったわけですな。

そこに、多くの発明を生み出す根本があったのでしょうね。いわゆる学問上の先生はいなかったけれど、自然の事物の中に、自分の先生を見つけ出した。

つまりね、自ら開拓していこうという熱意に満ちて、心して物事を見、そこから学び取ろうとするなら、道は無限にひらかれている。心がまえ次第で、立派な師は無限にあるということだと思うのです。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

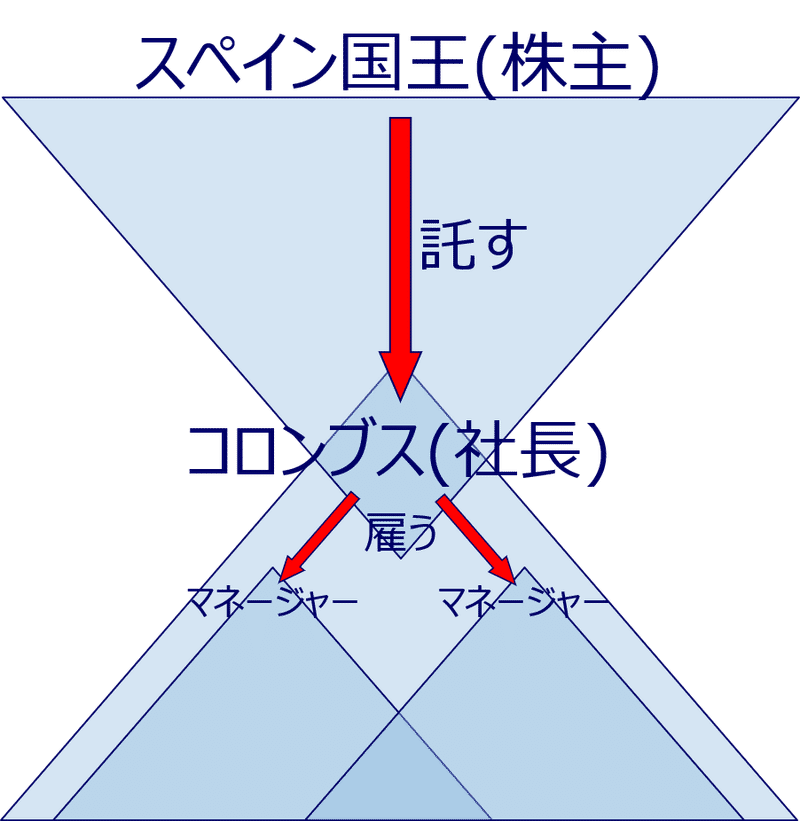

1.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

まず、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主にとって、経営者は投資対象です。その投資対象として、市場での競争に打ち勝ち、儲けてくれる経営者が好ましいことは、当然です。

この観点で見ると、発明家であるだけでなく、世界有数の大企業を作り上げたエジソンは、同じ技術者・経営者である松下幸之助氏から見て、非常にシンパシーを感じるのでしょう。特に、十分に学校で学ぶ機会もないまま、様々な技術を開発した点は、両者に共通する経歴です。したがって、ここで述べられている、エジソンの成功した理由は、松下幸之助氏自身の経験や思いが投影されているようですので、ここで述べられていることは、松下幸之助氏自身のことと見ることが可能でしょう。

そうすると、松下幸之助氏が大切だと強調するポイントは、「(非常に盛んな)研究意欲」「自ら開拓していこうという熱意に満ちて、心して物事を見、そこから学び取ろうとする」「心がまえ」ということになります。学の無さを嘆いたり、拗ねたりするのではなく、むしろ熱意と、心がまえが重要になります。別の機会に、松下幸之助氏は、何度も「素直な心」の重要性を指摘していますが、嘆いたり拗ねたりせずに、熱意と心がまえを発揮できるのは、この「素直な心」があるから、ということでしょう。

ここでの言葉を見る限り、「学び取る」「心がまえ」等の言葉が使われていることから、何か修行のような、義務感に基づく苦しいことのようにも見えます。

けれども、紹介されているエジソンのエピソードは、もっと純粋なもので、子供のように無邪気な好奇心が原動力になっているようです。実際、松下幸之助氏自身も「素直な心」という言葉を使っているからです。

このように、子供のような好奇心を大切にすることが、新しい技術の開発などにつながり、会社の発展につながる、というのが、エジソンや松下幸之助氏の経営者としての特徴なのです。

2.内部統制(下の正三角形)の問題

次に、社長が率いる会社の内部の問題を考えましょう。

特に問題になるのが、エジソンや松下幸之助氏のような好奇心と、それに基づく熱心な研究開発活動を、どのように組織的な活動として形にしてくのか、という点です。そのためには、形から入るよりも、中身から考えましょう。すなわち、経営者の好奇心や熱心な研究開発活動を、会社全体が組織として行うために何がいちばん大切かと考えてみると、従業員各自が、好奇心を原動力にし、それによって熱心にそれぞれの仕事を遂行することです。そのためには、人事考課制度や適切な人事配置の問題もありますが、根本的には、そのような意欲が自然に湧いてくるような社風であり、従業員と会社のベクトルがその方向で一致している状況を作り出すことでしょう。

実際、経営学でも、社風や、ベクトル等が重要な要素と認識され、その影響や、これらを良い方向に持っていくための様々な要素等が研究されています。

端的に言えば、エジソンや松下幸之助氏のコピーのような人達を、どれだけたくさん作ることができるのか、によって、会社組織の一体性や行動力が決まってくる、と言えるのです。

3.おわりに

「発明」は、新しいものを作り出すことですが、一から全てを作り出すというよりも、ここで言われているように、自然現象や様々な事象の中から学び取ったものを組み合わせるもの、という意識が、松下幸之助氏にあるようです。だからこそ、学びであり、師がいるのです。

このような謙虚な姿勢も、発明のためには重要なのでしょう。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?