松下幸之助と『経営の技法』#343

1/23 体験を生かす

~一瞬一刻、すべてが修業になる。そう考えると、人は体験するほどに賢くなる。~

何といっても体験が重要ですが、短い一生のうちに何もかも体験することはできません。ただ考え方次第で、少ない経験でも、多く生かすことはできます。1ぺんでもやってみると、何かの場合にそれが生きてくるものです。だから、一瞬一刻といえども、全部修業になるわけです。そう考えないといけない。諸君が今の知恵才覚で、たいした効果がないと思うことでも、今わからないだけであって、やがてこれから先に仕事をする時、きっと生きてくるでしょう。だから、体験するほど賢くなります。

たとえ、わずかに1里なら1里、10分なら10分かかる道を歩いている場合でも、何かの体験をするはずです。そこから何ものかをつかんでくる。ほんの1本1草たりとも、すべて自己の向上に役立つのです。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

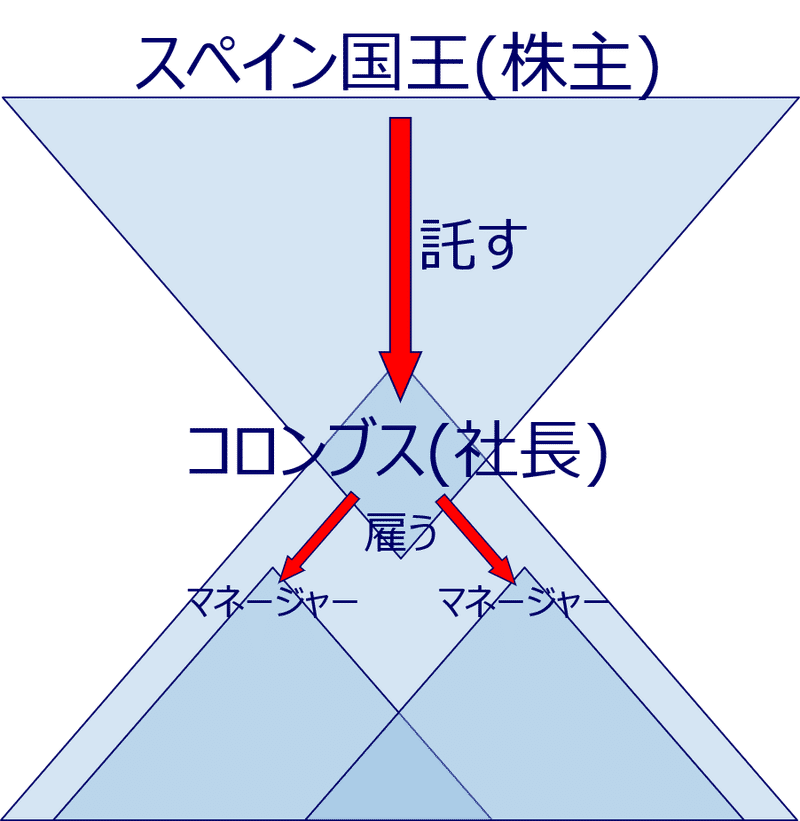

1.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

まず、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係で見た場合、経営者は投資対象ですから、しっかりと儲けてもらわないと困ります。逆に、投資家はそのような経営者の資質を見抜くことが必要です。

ここで、「自己の向上」を「経営者の向上」という意味で考えてみましょう。

ここでは、「一瞬一刻」が修業、ということですから、仕事の中だけでなく、仕事の外の時間も修行の時間に該当することになりそうです。道を歩いている時も修行だからです。

たしかに、会社の経営に関する重大な決断をしたり、会社経営を行う時には、市場や社会の動向を知ったり、会社組織を構成する従業員たちの気持ちや生活を理解したりする必要があります。つまり、会社の業務そのものだけでなく、社会で起こる事象全てが、経営者にとって必要であり、有効な情報のはずなのです。

そこで、「修行」という言葉ですが、必要な知識や能力を身に付けることであり、それは知識や情報の収集と、実践の両方が必要となるはずです。つまり、街を歩いている時にも、街の様子などを観察して情報を収集するとともに、会社でも私生活でも、色々なことを試してみることが必要となります。

経営者には、例えば経営方針を企画立案する「調査部」「企画部」「戦略立案室」等、いわゆるブレーンを設置すれば、自分は「修行」しなくてもよい、という様子が見える人がいますが、精力的に好奇心旺盛に、そして何ごとにも熱心に取り組む経営者こそ、頼もしくて存在感のあるリーダーであるように見えます。

2.内部統制(下の正三角形)の問題

次に、社長が率いる会社の内部の問題を考えましょう。

組織として見ると、「自己の向上」を「組織の向上」という意味で考えることになります。

そうすると、同じように組織自体が常に様々な情報を収集し、実際に様々な活動で試行錯誤を繰り返す必要があります。しかも、リスク管理に関して、リスクセンサー機能とリスクコントロール機能に整理してみるとわかるように、経営活動も、そこにリスク管理が含まれることから当然のことですが、経営に関する様々な情報を感じ取って収集する機能と、様々な施策を実践する機能が欠かせないことになります。

特に、後者で重要なことは、例えばPDCAサイクル、カイゼン活動、QC活動、シックスシグマ等といわれる諸活動にもつながります。経営レベルだけでなく、それぞれの現場レベルでも、試行錯誤が継続的持続的に行われ続けるような体制や企業風土作りが、組織自身の「修行」と言えるでしょう。

3.おわりに

会社組織が大きくなると、どうしても分業が進みます。情報収集や試行錯誤は自分の仕事ではない、という「他人事」「お客さま」のような従業員も増えてきます。たしかに、市場の動向や社会情勢などについて、それなりの素養のある人たちが情報収集した方が良い場合もあるでしょう。

けれども、特に日本発と言われるカイゼン活動、QC活動などは、現場の全従業員が、それぞれの立場で関与し、知恵を出し合う活動です。会社組織自体の「修行」のためには、現場従業員まで含めた全従業員を巻き込むような運営が重要です。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?