人々がE.H.カー『危機の二十年』を読み直すべき理由:普遍的価値に基づく連帯のもたらすジレンマについて

価値の論理と力の論理

普遍的価値に基づく連帯は、ルールに基づく国際秩序を拡大・維持するために必要不可欠な要素であり、西側諸国を中心とした自由民主主義国が共有するアイデンティティとなっている。このアイデンティティを共有する国家は、基本的人権・法の支配・民主主義・市場経済といった価値規範が他国によって受容することが国際関係の安定につながると考える。したがって、武力による威嚇や侵略、組織的な人権侵害やジェノサイドの禁止などの基本的な国際ルールを遵守しない国家を不良国家とみなし、制裁や武力介入によって当該国家にルールを順守するよう呼びかける。武力介入後の国家に対しては、紛争後平和構築により武装解除や社会制度改革を通じて自由民主主義的な価値規範を根付かせることを試みる。

こうした価値規範に基づく論理とは対照的に、力の論理を強調するのが国際関係理論のリアリズムという分析枠組みである。リアリズムの論者は、国際関係は無政府状態であり各国が一様に国益を追求するため権力政治が展開されるが、国際システムにおけるバランス・オブ・パワーが保たれることで国際関係が安定すると考える。リアリズムの世界観では、価値規範は何の役割も果たさないか、あるいは国家の国益追求を正当化するための理屈に過ぎない(リアリズムには様々な学派が存在するため一般的な説明は困難であるが、簡単のためこの前提に基づき議論を進める)。

価値の論理の「過信」と失敗

冷戦終結に伴いアメリカ一強の単極構造の国際システムが出現すると、価値の論理は大きな説得力を得ることとなる。湾岸戦争における多国籍軍の圧勝は、国際社会が普遍的価値を共有し共通の行動を取ることができることを示す重要なテストケースとなった。クリントン政権で大統領補佐官となったアンソニー・レイクは、「封じ込めから拡大へ」という演説の中で、冷戦終結後のアメリカは、冷戦期の封じ込めのドクトリンを捨て、普遍的価値の拡大戦略を取るべきであると主張した。1995年の国家安全保障戦略(NSS)にも同様の方針が採用され、「アメリカの利益を世界規模で促進する最良の方法は、民主主義の共同体と自由市場を世界中に拡大することである」と規定された。アメリカが覇権国として役割を果たすことで、普遍的価値が拡大し、ルールに基づく国際秩序が創出されるのではないかという期待が、たしかに存在していた。

この期待はすぐに裏切られることとなった。2001年9月11日に、イスラム過激派武装勢力のアル・カイーダが米国に対し行ったテロ攻撃は、米国の目指す国際秩序に対する脅威がいまだに存在することを明確にした。「国際政治は多極化し、かつ多文明化したのである」と述べ、超大国同士の対立から人々の生活様式に根差した対立が中心となるとしたサミュエル・ハンチントンによる「文明の衝突」論は、9.11を予言するものとして世界中から参照されるようになった。これに対してブッシュ政権は価値の論理に基づく対応を取った。アル・カイーダを支援していたアフガニスタンのタリバン政権を武力介入により掃討し、パキスタン国境へと追い出した。さらにブッシュ政権は2003年、イラクにおける「大量破壊兵器の存在」を理由に武力介入を行い、西側諸国に大きな分断を生むこととなった。

法的な正当性に差はあれど、アフガニスタンにおける介入とイラクにおける介入は共通の価値の論理に基づき実行されていた。それは「民主的平和」の輸出である。イマニュエル・カントの政治哲学からマイケル・ドイルの実証的研究に至るまで保持されてきた、「自由民主主義国同士は戦争をしない」という民主的平和論のテーゼは、実際の米国の対外政策にも大きな影響を与えていた。篠田英朗が述べるように、「対テロ戦争の文脈でアメリカが関与したアフガニスタンやイラクでは、国家機構の再建にあたって、民主主義的制度の確立がカギとされ、民主的国家を樹立するという大目標に従って数多くの政策が導入され」ており「理論的な観点から言えば「民主的平和」論に依拠した巨大な演習であった。」(篠田:2015, 190)

しかし、この価値の論理に基づく対外政策は、長続きしなかった。民族構成上多数派であるパシュトゥーン人による支配を導入した結果、軍閥の台頭や腐敗などの国内問題を解決することができず、アフガニスタンにおける国家建設は失敗する。安定化作戦におけるコラテラル・ダメージにより米軍は正統性を失い、ISAFの撤退や在留米軍の削減、さらにはイスラム国の台頭によりタリバンの軍事的優勢は避けられないものとなり、2021年8月15日、米軍の完全撤退からほどなくしてカブールは陥落する。普遍的価値の拡大という米国の野望は、力の論理によって打倒されることとなった。

また、国際システムそのものにも大きな変化があった。中国の南シナ海・東シナ海における拡張主義的行動とロシアのクリミア侵略は、国際社会はもはや共通の価値規範のもとに行動しておらず、消失したと思われた大国間競争が再び始まったことを象徴する出来事であり、ウォルター・ラッセル・ミードはこれを「地政学の復活」と表現した。また、とりわけ中国の台頭は国際システムの二極構造を作り出しており、パワーシフトの可能性が高まっていた。佐橋亮は、米国の中国に対する政治改革、市場化改革、既存の国際秩序の受容という「三つの期待」からなる信頼の喪失と「パワーの接近」に伴うパワーシフトへの恐れが米中対立を導いたと分析し、「アメリカにとって問題となるのは、中国の純粋に物質的なパワーがアメリカに迫ることではなく、それがアメリカの優位性と対の関係にある国際システムやその根底に流れるルールや価値観を書き換えるほどの強制力を持ち始めていること」にあると評価する(佐橋:2021, 17-21)。ここでも価値の論理は「裏切られ」ており、その裏切られた事実が、米中対立という今日の国際システムを規定する構造を作り出している。

まとめるならば、単極主義的な米国のパワーの相対的な低下と普遍的価値の持つ力に対する米国の「過信」が現在の国際システムを形作っていると評価できるだろう。

力の論理の台頭と「視野狭窄」

こうした状況下で2022年2月24日、ロシアがウクライナに対する全面的な軍事侵攻を始める(ウクライナ侵攻を引き起こした原因については、ウクライナとNATOの連携というシステムレベルの要因に求める予防戦争論や、ロシアの国内要因に求める議論、プーチンを非合理的アクターとみなし指導者要因に求める議論などがあるが、本稿の範囲を超えるためここで学説を吟味することはしない)。侵攻当初、自由民主主義国はこれをプーチンによる既存の国際秩序に対する挑戦だと解釈し、価値の論理に基づく行動を行った。40カ国以上が米国と共に対ロ経済制裁に参加し、ロシアが諦めるまでウクライナが持ちこたえることを願った。しかし、ウクライナ側が求めていたのはただ一つ、力の論理であった。ロシアの侵攻当初から徹底抗戦の姿勢を見せていたウクライナは、領土的主権を維持するため連日に渡って西側諸国に対して武器供与を要求し、それに西側諸国が答える形で史上例を見ない規模の武器供与がなされている。一方でNATO-ロシア間の核戦争へのエスカレーションへの懸念から、つまり別の力の論理から西側諸国が直接的に軍事介入する事態は避けられている。

しかしこうした西側諸国のウクライナ戦争への傾斜は、さらに別の力の論理に基づく批判を生むこととなった。米国がウクライナ戦争に軍事的リソースを消費することで、東アジアにおけるバランス・オブ・パワーが将来的に維持できなくなる結果、台湾海峡危機に対応することが出来なくなるのではないかという批判である。エルブリッジ・コルビーやスティーブン・ウォルトといったリアリズムの論者は、米国はヨーロッパ自身に防衛力を固めさせ、アジアにおける中国の台頭を防ぐことに注力すべきであるにもかかわらず、ヨーロッパを米国に対してますます軍事的に依存させるような関与の方法を取っていることをこぞって批判している。野口和彦は、3月下旬にロシア・ウクライナ間で行われたとされる戦争終結合意を台無しにし、当事者間の戦争を長引かせたとして、西側諸国のウクライナへの武器供与それ自体をも批判している。

こうしたリアリズムの論者による批判は傾聴に値する。中国による台湾侵攻を回避するためには、東アジアにおけるバランス・オブ・パワーの維持は必要条件であり、米国がこの必要条件を満たすことを容易にするためには、同盟国であるヨーロッパ諸国(そして勿論日本の)の軍事力強化は必要不可欠になるだろう。一方で、こうしたバランス・オブ・パワーの議論が、西側諸国のウクライナへの不介入やウクライナの意思に反する形での合意を支持する形で展開された場合には注意が必要となる。

もっとも顕著な例はイスタンブール合意を反故にしたロシアの擁護である。ウクライナの交渉担当官によれば、ウクライナ側は「イスタンブール・コミュニケを堅持」しており「唯一の違いは、イスタンブール・コミュニケに盛り込まれなかった追加的な問題を(ウクライナ側が)考慮しないことであり、それが交渉プロセスの現状を誤解させたかもしれない」と述べている。この「追加的な問題」とは、おそらくイスタンブール・コミュニケ時点でロシアがテーブルに載せていなかった西側諸国による武器供与の問題であるだろうが、3月中旬から下旬にかけてはまさにゼレンスキー大統領自身が武器供与を西側諸国に要求している最中であった。交渉期間中にウクライナ自身が必要と判断して購入している武器をロシアとの交渉の場で新たに争点として「考慮しない」のは当然であるし、当時ウクライナが目指していた方針の間とも整合性が見られるものである。したがって、西側諸国が武器供与を行っていなかったとしても、イスタンブール・コミュニケが合意に到達できたと評価することは難しい。また、仮にイスタンブール・コミュニケが一旦合意に到達したとしても、それが長続きしたかどうかは非常に疑わしい。イスタンブール・コミュニケではどこまでがウクライナでどこまでがロシアの占領地かを明確に記していない。つまりウクライナが領土的一体性を維持できるかどうか、もし維持できなかったとしてウクライナがそれを受け入れられるかどうかは、この合意では宙づりになっている。ロシアの占領地域における「ロシア化」の現状を見るならば、停戦合意をしたとしてウクライナにとってのボトムラインである2月24日以前の領土は部分的に帰ってこない可能性が高い。停戦合意案が逆に紛争の口実になった例は歴史的に見ても少なくない(たとえば、ボスニアヘルツェゴビナ紛争のハンス・オーウェン案など)。

繰り返しになるが、リアリズムの論者による批判は傾聴に値するし、力の論理から国際政治現象を説明することの意義は大いにある。しかし、分析の過程で「国家主権」や「領土保全」の尊重といった基本的な価値をないがしろにすれば、その分析は学術的・政策的妥当性を失うことになる。こうした「視野狭窄」を避け、なおかつかつての米国のような「過信」による誤謬を犯さないようにするためにはどうするべきであろうか。

「健全な政治的思考」へ回帰すべき

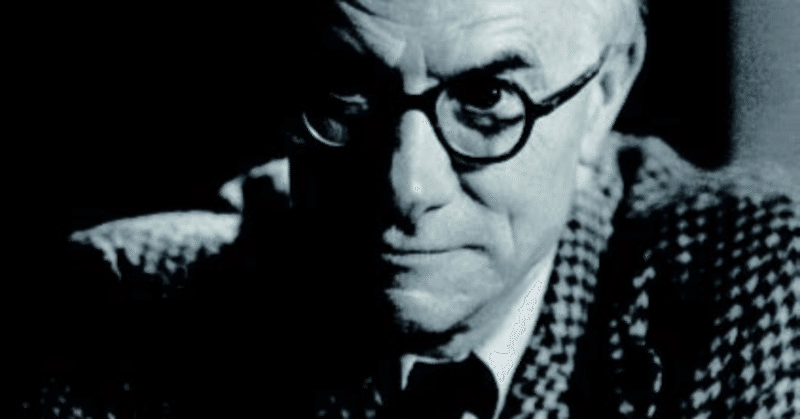

私はこの答えをE・H・カーの『危機の二十年』の結論に求めることにしたい。カーは、当時の世界にはびこっていた力に裏付けられていない道義を信奉する考え方をユートピアニズムとして批判したリアリズムの源流として紹介されることが多々あるが、その実ユートピアニズムを完全否定したわけではなかった。むしろカーは第6章「リアリズムの限界」で、「完全なリアリズムは、目的のある行動や意味のある行動に何の根拠もそれ自体与えることが出来ないがために衰弱していく」と評価し、「健全な政治的思考はユートピアとリアリティ双方の諸要素に基礎づけられなければならない」と結論付けるのである(カー:1939, 188-190)。このユートピアとリアリティのバランス感覚こそ、分析者に求められるべきものであると私は考えている。力の論理はもちろん重要であるが、今日力の論理を根本的に支えているものは外ならぬ価値の論理である。そのことは、例えばFOIP構想やQuad協力、AUKUSといった国家間協力において軒並みルールに基づく国際秩序の維持・拡大が主張されていることをみればすぐに理解できるはずである。日本の国際政治学者にはバランスの取れた分析を行う方々が星の数ほどいることは良く知っているので、「健全な政治的思考」の下で行われる研究者同士の議論がこれから増加していくことも、私は確信している。

参考文献

篠田英朗(2015)『国際紛争を読み解く五つの視座 現代世界の「戦争の構造」』講談社選書メチエ

佐橋亮(2021)『米中対立』中公新書

細谷雄一(2012)『国際秩序』中公新書

E・H・カー(1939 原彬久訳)『危機の二十年』岩波文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?