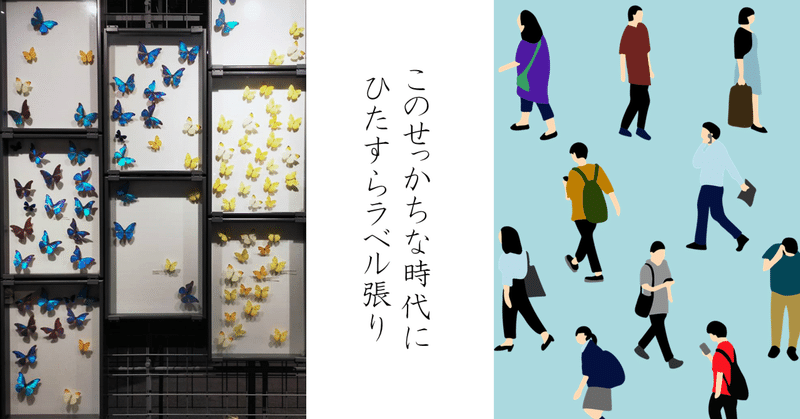

『このせっかちな時代に、ひたすらラベル張り』ザイナスのちょこっとコラム

南極観測隊に参加した知り合いがこんなことを言っていた。「南極で、二酸化炭素濃度を測って、その変化を記録していた。」現在では、二酸化炭素が地球環境の指標になることは、皆が知っているところだろう。だが、指標となる前は誰かが地道に過去の遺物からデータを取り、変化を見てきたことで、今の常識へと変化していった。

博物館には沢山の標本がある。先日、博物館の昆虫の標本のラベルを張る作業をした。とにかく、昆虫が小さい。今にも取れそうな脚や触角に、つまんでも滑る針。昆虫が固定されている針の下に、同じ高さや向きに合わせてラベルを指して、また標本箱に戻していく作業。300万点ほどあると言われている北海道大学総合博物館の標本一つ一つ、丁寧な作業がこれまで施されてきているのかと思うと、途方に暮れる。

標本が来館者に見えるように展示されているものはほんの一部で、殆どが別の場所で保存されている。見もしない標本を残しておく必要はどこにあるのだろうか。絶滅する前に資料として残しておくため、資料をデータとして扱う研究者が未来にいるため、データが新しい発見や薬の開発などに繋がる可能性があるため、などなど。資料として日の目を見る日が来る時、データとして生きていなければいけないのだ。

個人においても企業においても、結果ありきたりを倍速で求める現代。効率を重視し、せっかちなほど生き残れる。だがしかし、このデータが重視される今において、寧ろ生き残るためには、そのデータになるための情報を残す側が必要である。ただ、残すということは時間もお金もかかる行為だ。なぜなら、誰かが短時間で情報を得たい、と思ったその時の為に、生きたデータにすることが必要であるためだ。

「誰かが今は意味がないと思っていいるこの記録も、残していることでデータとなり、未来に活かされる。」南極観測隊に行った知り合いは、現在、ある湖の氷の厚さを毎年記録しているらしい。いつかこの生きたデータが、何か未来を創るのかもしれない。

上は雪が氷になり白く、下は湖の水が氷に成長しているため透明

ザイナスは、情報を扱うIT企業です。ITを駆使し、社会に出来ることをお客様と共に考えていきます。

✅より詳しくザイナスについて知りたい方は ✔ こちら

✅ザイナスで働きたい!そんなあなたは✔️ こちら

ご質問は随時受け付けております。フォームよりお気軽にお問い合わせください♩

▶その他のコラム