論考・宮﨑駿『君たちはどう生きるか』:産むことのメタファンタジー

手が触れ合う喜びも、手放した悲しみも

飽き足らず描いていく、地球儀を回すように

米津玄師『地球儀』

第1節 宮崎駿の罪と罰:メタファンタジーとしての『君たちはどう生きるか』、あるいは宮崎駿と高畑勲

2018年、宮崎駿の盟友高畑勲が死去した。高畑勲は宮崎駿の最高の理解者であり、最大の好敵手だった。鈴木敏夫によると、宮崎駿はいつもただひとりの観客、高畑勲のことだけを考えて作品を作っていたという。宮崎駿にとって、高畑勲はそれほどまでにかけがえのない存在だった。

高畑勲は常々「ファンタジーはアヘンである」と警鐘を鳴らしていた。ファンタジーは、現実を美化し、誤魔化す。それこそが現代日本アニメーションの罪なのだ。宮崎作品は食事を現実以上に美味しそうに描く。自然も現実以上に美しく描く。トトロのような可愛らしいキャラクターを多数登場させる。宮崎駿は、ジブリ作品ばかり観て外で遊ばない子どもたちがいることに顔を顰めた。しかし、それも当然だろう。宮崎作品は現実よりも美しく、楽しく、可愛らしい世界を描いているのだから。現実の野山を駆け回るよりも、トトロがいる森で遊ぶサツキやメイに自己投影する方が、子どもたちにとっては遥かに楽しいのだ。これは何も子どもたちに限った話ではない。我々大人だって、絶景を見て「まるでファンタジーの世界のようだ」と驚嘆し、コスプレ美少女を見て「まるでアニメの世界から出てきたようだ」と賞賛する。これは倒錯である。現実を力強く生きるためのファンタジー作品は、いまや人々を虚構の世界に閉じ込め、現実と虚構を転倒させる装置として機能してしまっている。高畑勲にとって、これこそが宮崎作品の、ひいてはジブリの罪なのである。

高畑勲はファンタジーアニメの脱構築を試みる。例えば、彼の代表作『平成狸合戦ぽんぽこ』。多摩ニュータウンの開発計画によって、狸たちの住処である森林の伐採が迫っていた。主人公の正吉は、人間たちを理解し、人間との共存の道を探ろうとする。この作品は、狸たちが生存と共存の道を必死に探ろうとする物語である。しかし、高畑勲はそうした狸たちを敢えて可愛く描く。故郷を守ろうとする狸たちの必死の叫びは、観客たちの黄色い声に掻き消されてしまう。最後の手段に出た狸たちの妖怪大作戦が、ニュータウンの住人たちにとってはただのお祭りのイリュージョンにしか見えなかったように。そして妖怪大作戦の最中、空飛ぶ妖怪たちに混ざり、トトロやポルコなどの宮崎作品のキャラクターも登場する。これは宮崎駿に対する高畑勲の痛烈な批判である。子供たちには野山を駆け巡って欲しい、この大地を自分の足で歩いて欲しい。そう願ってきた宮崎駿の切実の想いは、それがファンタジー作品であるが故に裏切られる。高畑勲は狸たちの妖怪大作戦を通じてそのことを見事に表現していたのだ。

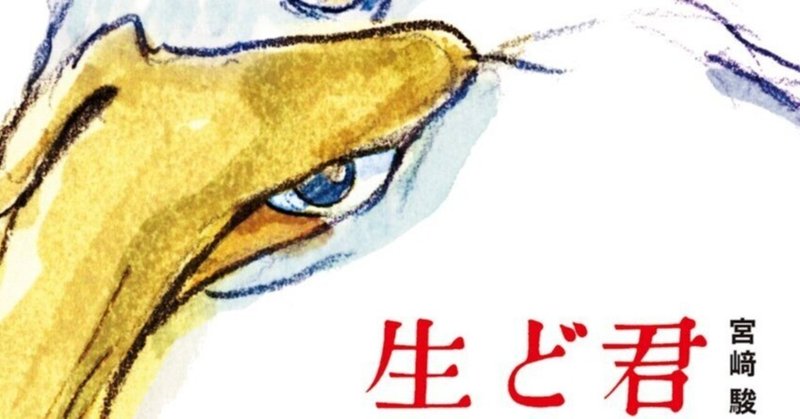

本作『君たちはどう生きるか』は、高畑勲が死去した後に作られた初めての宮崎作品である。そして本作は、高畑勲のこうしたファンタジー批判に正面から応えようとした意欲的な作品でもある。主人公が異世界を旅しながら成長する物語は、例えば『千と千尋の神隠し』において既になされているが、本作が『千と千尋の神隠し』と異なるのは、かなりの時間が現実世界の描写に割かれているという点である。これは、現実世界とファンタジー世界との関係を作品内でメタ的に捉えようとしているからである。そのことは両世界の表現方法の違いからも窺い知ることが出来る。現実世界は徹底的にリアルに描かれているのに対して、下の世界は非常にファンタジカルに描かれている。例えば、アオサギの描写。現実世界のアオサギは当初壮麗な鳥として描かれていた。故にアオサギが人語を喋る姿は不気味さを醸し出した。しかし、アオサギの正体が実は醜悪な中年男性であることが途中で判明する。とはいえ、アオサギの描写には現実の中年男性のような醜さや汚さは感じられない。いかにもジブリのアニメーションらしい非常にコミカルで可愛らしいキャラクターとして描かれている。現実世界のアオサギは不気味で、中年の鳥男は可愛いという倒錯。あるいは、食事の場面。現実世界で婆やたちと食事を取る眞人は、感想を聞かれ、浮かない顔で思わず「不味い」と言ってしまう。これに対して、下の世界でナツコ救出の前にヒミと腹ごしらえをする場面では、眞人はパンにバターとジャムを目一杯塗りたくり、美味しそうに齧り付く。このように宮崎駿は、下の世界の食事を現実以上に美味しく描き、下の世界の住人を現実以上にコミカルに描いている。しかも下の世界では過去の宮崎作品を彷彿とさせる描写や構図を至る所に盛り込みながら。こうした対比描写やセルフパロディによって、宮崎駿は下の世界のファンタジー性を見事に際立たせているのである。

宮崎作品にとって空を飛ぶことは生きることであり、自由を意味している。例えば『紅の豚』のポルコの台詞。「飛べない豚はただの豚さ」。これまでの宮崎作品において、空を飛ぶ者たちは、子どもたちに生きること、自由を伝えてきた存在だった。ナウシカ、パズーとシータ、ポルコ、キキ、堀越二郎。しかし下の世界において、空を飛ぶ者はわらわらたちを捕食するペリカンとして描かれている。空を飛ぶ者は、現実世界に上昇しようとする新たな命を捕えて食べてしまう捕食者でもあったのである。宮崎駿は、新たな命を運ぶコウノトリだと信じていた過去作品の主人公たちが、同時に子どもたちを捕食する残酷なペリカンでもあったことを告白する。あるいは、子どもという獲物に群がるスタジオジブリ全体に対する痛烈な皮肉なのかもしれない。まるで高畑勲の魂が憑依したかのように、宮崎駿は残酷なまでのこの矛盾を表現する。故に下の世界の入口にはこう掲げられていたのだ。「我を学ぶ者は死す」と。

しかし他方で、宮崎駿はわらわらが上昇する光景を、新たな命が産まれる光景を、何よりも美しく描く。宮崎駿は高畑勲の批判を重々承知していた。高畑勲であれば、命の尊さと美しさをこのようには決して描かなかっただろう。今作の特徴は、高畑的な問題意識を作中にふんだんに盛り込みながらも、それにも関わらず宮崎作品であることを貫こうとした点にある。眞人は自身の奥底でうごめく悪意を認めながら、それでも真っ直ぐに成長しようと決意する。ヒミの炎に焼かれたペリカンを丁重に埋葬し、自身の欲望をぐっと抑えてナツコの出産を肯定し、軽口を叩きあっていたアオサギとも友達になる。宮崎駿は高畑勲のように冷徹な芸術家にはなれなかった。常に高畑勲の才能に惹かれ、嫉妬し続けた宮崎駿だったが、彼は高畑勲のようには割り切れなかった。

現実とは常に猥雑で複雑なものである。宮崎駿は妥協を知る人間である。締め切りのため、売り上げのため、彼は最後の最後で泣く泣く妥協してきた。彼の人生は妥協の連続である。対照的に、高畑勲は妥協を知らない人間であった。仕事はサボり、締め切りは守らず、採算度外視で、自分の納得するまで作品を作り続けた。あるとき、高畑勲は、そんな宮崎駿の苦労を知ってか知らずか、彼の作品を雑誌で酷評したことがあった。宮崎駿は激怒した。しかし鈴木敏夫に「客が入ってあなたは喜んでいたじゃないか」と言われ、宮崎駿は泣き崩れたという。誰よりも仕事熱心で良い作品を作り続ける宮崎駿。社会の中で妥協を覚えてしまった宮崎駿。妥協して悔しさを滲ませる宮崎駿。高畑勲に酷評されて子どものように対抗心を燃やす宮崎駿。好き放題している高畑勲に悪態をつく宮崎駿。それでいて妥協しない高畑勲に憧れと尊敬の念を抱く宮崎駿。しかし売り上げという世事に思わず笑みが溢れてしまう宮崎駿。これら全てが宮崎駿なのだ。宮崎駿は常に矛盾を抱え、葛藤の中で作品を作り続けてきた。だからこそ、宮崎駿の作品は常に新しいのだ。しかし宮崎駿は、そうした自己の矛盾と葛藤、あるいは現実世界の猥雑さや複雑さを自覚し、それを自ら引き受けながらも、最後の最後で善に傾く。ここに宮崎駿と高畑勲との見事な対比がある。高畑勲には宮崎駿のような世俗的な矛盾や葛藤がない。しかし高畑勲ほど、現実世界の猥雑さや人間の矛盾や葛藤をグロテスクなほどに冷徹に描き切った作家はいなかった。おそらく宮崎駿には『火垂るの墓』の清太と節子は描けなかったであろう。『火垂るの墓』を描くには、彼は優し過ぎるのだ。

本作で彼は、過去の宮崎作品の罪を赤裸々に描いている。それを作中では産むことの否定、すなわち眞人自身の悪意と重ね合わせながら描いている。眞人は、ナウシカやアシタカのような善意に満ち溢れた高潔な存在ではないし、キキや千尋のような純朴で素直な子どもでもない。かといって、同じく母親を失った清太と節子のような悲劇的な最後を迎えさせることもしない。彼は最後まで子供たちの強さを信じる。宮崎駿は、産まれることの美しさを他ならぬファンタジー作品として描くことで、子どもたちがいずれはファンタジーの世界を乗り越えてくれると信じていた。下の世界に閉じ籠っていた子供たちは、これまでの宮崎作品の主人公たちを埋葬して、自分の足で現実の世界を歩き出すだろう。それが彼の願いであり、祈りなのだ。

第2節 母親の不在とスサノオ・コンプレックス:産むこととしての『君たちはどう生きるか』、あるいは宮崎駿と鈴木敏夫

前作『風立ちぬ』は、鈴木敏夫の入れ知恵とも言われている。宮崎駿は飛行機が大好きだ。しかし戦争は嫌いだ。そんな宮崎駿に零戦を描かせたら、彼はきっと苦しむ。彼が苦しんで描けば良い作品が出来上がる。非常に悪魔的な発想ではあるが、鈴木敏夫の言わんとしていることはあながち間違ってはいない。作者が自己の矛盾や葛藤と対峙すればするほど、作品の深みは増していくものである。最も好きなものが、同時に最も嫌悪するものでもある。顔を顰めたくなるのに、どこかそれに高揚する自分がいる。そうした矛盾と葛藤をひとつの作品に昇華させたのが、前作『風立ちぬ』であった。

本作品『君たちはどう生きるか』では、宮崎駿のこうした矛盾や葛藤がより鮮明に描かれている。本作品の主題は「母親の不在」である。宮崎駿の原体験とも言える母親に対する屈折した慕情を、産むことの美しさで昇華させていく物語である。この「母親の不在」という問題は、これまでの宮崎作品に常に亡霊のように付き纏っていた。『となりのトトロ』のサツキとメイの母親は入院中であり、『もののけ姫』のサンは実の母親に捨てられた。『千と千尋の神隠し』において、母親は千尋に対して終始素っ気ない態度を取っていた。宮崎作品におけるこうした母親の存在感のなさは、母親に対する彼の屈折した慕情の裏返しであったのではないだろうか。彼は、少年よりも少女を主人公にした作品が多い理由を、自分自身の少年時代と重ね合わせすぎて主人公を上手く対象化出来ないからだと語っていた。だとすれば、彼が母親を描くことをこれまで極力避けてきた理由もまた、母親という存在が、彼の心の底にあまりに深く、そして複雑に絡み付いていたことを意味しているのではないだろうか。彼は母親を描かなかったのではない、描けなかったのだ。

本作品は、まさにその母親の喪失から始まる。空襲によって焼ける街、母親ヒサコが入院している病院に駆け付ける主人公の眞人。ここで場面が切り替わる。母方の実家に疎開のため移り住んできた父子。それを母の妹であり、主人公の新たな母親となるナツコが出迎える。業火に焼かれ、命を落とす母親。我々はその姿に日本神話におけるイザナミの最期を想起せずにはいられない。イザナミは火の神カグツチを産み落とした際、カグツチの火で陰部に火傷を負って死んでしまう。夫のイザナギはイザナミに逢いに黄泉国に赴いたが、腐敗した自分の姿を見られたくないイザナミは彼を追い返す。イザナギは地上と黄泉国を繋ぐ出入口を大岩で塞ぎ、黄泉国の穢れを落とすため禊として顔を濯ぐと、左眼からはアマテラスが、右眼からはツクヨミが、鼻からはスサノオが誕生した。イザナギは子供たちにそれぞれ高天原、夜、海原の統治を命じた。しかし、母を強く慕うスサノオは海原の統治に赴かずに母がいる根の国(黄泉国)に行きたいと嘆き続け、遂には父の怒りを買ってしまう。根の国に行くことを決意したスサノオは、代理母のように慕っていた姉アマテラスに別れの挨拶に行く。スサノオが攻めてきたと勘違いしたアマテラスは武装して彼を待ち構えたが、スサノオは「誓約」によって身の潔白を証明した。アマテラスと和解したスサノオは有頂天になり、母親に駄々をこねる子どものように無茶苦茶な悪戯を始めた。スサノオの乱行の果てに、アマテラスは陰部を負傷してしまう。アマテラスは怒り、天の岩戸に引き籠ってしまう。アマテラスが岩戸に隠れたことで世界は暗黒に包まれてしまった。これによってスサノオは高天原を追放されてしまう。

日本神話におけるスサノオ、イザナミ、アマテラスを巡るこの物語は、本作の主人公眞人、母ヒサコ、義母ナツコの関係と非常に酷似している。ヒサコ(イザナミ)は業火に焼かれて死んでしまう。アオサギは「母親に逢わせてやる」と眞人を下の世界(黄泉の国)に誘惑する。ナツコは眞人の新たな母親として登場する。眞人はナツコの気を引こうと、学校の帰り道に同級生たちと喧嘩し、彼らに勝利したにも関わらず、道端の石で自らのこめかみを傷付けてしまう。怪我をした眞人を見て気に病んだナツコは、つわりが悪化して寝込んでしまい、遂には石棺で封印された塔の中に雲隠れしてしまう。眞人はナツコを探すため、アオサギの誘いに乗り、塔の中から下の世界に赴く。

眞人は二重の意味でナツコの気を引こうとした。すなわち、(1)母親として、(2)異性として、である。(1)母親としての気を引こうとしたのは観客にも容易に想像出来よう。実母を失った眞人は、ナツコを新たな母親として受け入れようとしていた。しかし、眞人のナツコに対する態度はどこかぎこちない。その理由は、眞人がいまだに実母の死を受け入れられないということ、ならびにナツコが出産を控えているという点にある。自分の母親はヒサコなのか、それともナツコなのか。ナツコは眞人の母親なのか、それとも赤ちゃんの母親なのか。眞人は引き裂かれる。眞人はナツコに代理母としての役割を果たしてもらおうと、スサノオがアマテラスに駄々をこねたように、自らのこめかみに傷を付けて彼女の気を引こうとしたのだ。(2)スサノオの駄々がアマテラスの陰部を傷付けてしまったことからも分かるように、ここには近親相姦のモティーフが隠れている。眞人はナツコに密かな恋心を抱いていた。ナツコは宮崎作品にしては珍しい若い大人の女性である。少女と老婆は宮崎作品に頻繁に登場するが、結婚・出産適齢期の女性はほとんど登場しない。例外は前作『風立ちぬ』の主人公の妻菜穂子くらいだが、彼女は夫を健気に支える幸薄な女性として驚くほど安直に描かれていた。故に、宮崎駿は若い大人の女性を描くのが苦手なのだと指摘されたこともあった。しかし、今作のナツコは魅力的な若い女性として描かれている。眞人がナツコに性的に惹かれていると思われる描写はいくつか存在する。例えば、下の世界に赴いた直後のキリコとの会話。眞人「ナツコという女性を知りませんか?」キリコ「好きな人なのかい?」眞人「お父さんの好きな人です」。宮崎駿は、わざわざここでキリコに「好きな人なのかい?」と問いかけさせている。眞人はこれを即座に否定するが、この問いかけが「大切な人」ではなく「好きな人」である点が興味深い。これは、眞人が「ナツコは自分の好きな人ではなく、父親の好きな人なのだ」と必死に自分に言い聞かせていることを示しているのではないだろうか。あるいは、以下の場面。眞人が怪我をした直後からナツコのつわりが悪化し、遂には下の世界に雲隠れしてしまう。次に眞人が彼女と再会したのは、石で囲まれた産屋であった。眞人が喧嘩(乱暴狼藉)の末に自らのこめかみを傷付け、それによってナツコのつわりが悪化したことは、スサノオが乱行の果てにアマテラスの陰部を傷付け、天の岩戸に引き籠ってしまったことと見事に符合する。これは近親相姦と出産の否定を暗示している。何故ならナツコの出産は、代理母の関心が自分ではなく完全に赤ちゃんに向いてしまうこと、ならびに自分の愛する女性が別の男性の子供を産んでしまうこと(失恋)を意味しているからだ。眞人は深夜、夜遅くに帰宅した父親を出迎え、父親にキスをするナツコを目撃する。そして翌日、眞人は道端の石でこめかみに傷を付ける。このこめかみの傷は、二重の意味で、すなわち母親として、そして異性として、彼女の気を引くための行為なのである。

出産の否定は、下の世界でより直接的に表現されている。眞人は石に囲まれた産屋でナツコと再会する。石は下の世界を象徴している。下の世界を構成しているのは石の意志である。石は無機物である。無機物は何も産み出さない。石は墓石であり、下の世界には時間が存在しないと作中で語られる。すなわち、下の世界は死あるいは出産の否定を示している。そのため、産まれる/産むためには、この下の世界に別れを告げなければならない。わらわらは新たな命として産まれるために上昇し、ヒミは眞人を産むために、業火に焼かれる運命にあることを知りながらも地上の扉を開ける。これに対して、何も産み出さない石の空間がナツコの産屋になっているこということは、何も産まれない場所に産むこと、すなわち死産を意味する。眞人はナツコの死産を心の底では願っていたのだ。故に眞人は石=産まれることの否定で付けたこめかみの傷を指差して「これは悪意の象徴です」と言ったのである。スサノオにとってのアマテラスの陰部の傷は、眞人にとってのこめかみの傷なのである。産むことを否定した眞人は、自身の悪意(産むことを否定してでも他者を我がものにしたいという欲望)を自覚し、下の世界に留まることを拒絶する。すなわち、産むことの否定の否定である。それは、ナツコが産むこと、すなわち新たな命が産まれる世界=地上の世界の肯定である。

眞人のこうした「転回」はいつ生じたのか。それは、わらわらたちが新たな命として産まれるために上に世界に上昇する光景を見たときである。物語序盤から終始表情の変化に乏しく、真面目な顔を崩さなかった眞人が、ここではじめて子供のように目を丸くさせ、螺旋状に上昇するわらわらたちの美しさに見惚れ、思わず涙する。ナツコの出産を心の底で否定したがっていた眞人は、産まれることの尊さと美しさをここではじめて知ったのだ。

物語終盤、眞人は石の産屋でナツコと再会する。石の産屋に潜入した眞人とヒミだったが、石は二人を歓迎していなかった。二人は石から発せられる電流に襲われながら、ようやく産屋の入口に到着する。ヒミは「私は産屋に入れない」と言う。眞人は父親に別れを告げ、ひとりで産屋に入る。眞人は産屋で寝ていたナツコに「ナツコさん」と声をかける。ナツコは眞人を拒絶する。「あなたなんか大っ嫌い!」と。しかし眞人は引き下がらない。「ナツコ母さん!」と再度呼びかける。眞人がはじめてナツコを「母さん」と呼んだ瞬間だった。ナツコは眞人の言葉によって正気を取り戻すが、その瞬間石の怒りが頂点に達したのか、眞人とヒミは強力な電流によって気絶してしまう。石の産屋が二人を歓迎しなかったのは、上記の通り、石は産むことの否定を意味しているため、ナツコを連れ戻しに来た二人は石の否定、すなわち産むことの否定の否定を意味していたからである。しかし、ヒミは産屋に入れず、眞人だけが入れたというのはどういうことか。何故、眞人は産屋に入る直前、父親に別れを告げたのか。ここに眞人の心の奥底でうごめく悪意が見て取れる。たしかに眞人は、わらわらが新たな命として産まれようとしている光景を目の当たりにして、産まれることの尊さと美しさを知った。しかし、それは彼の悪意が完全に消滅したことを意味しない。産まれることはたしかに尊く、美しい。しかし同時に、ナツコの出産をいまだに心のどこかで否定したい自分がいた。故に眞人は父親に別れを告げ、「ナツコさん」と声をかける。母として、異性として、どうにか自分に振り向いて欲しい。しかしナツコは、そうした眞人の独善的な呼びかけを完全に拒絶する。眞人は失恋する。わらわらに涙する前の眞人であれば、ここで引き下がっていたであろう。しかし、眞人は決意を新たに再度ナツコに呼びかける。「ナツコ母さん!」と。あなたはこの子の母親でしょう。あなたはこの子を産まなきゃいけないんだ。だって、命が産まれることはとても尊くて、美しいことなのだから。眞人はここでようやく産まれること/産むことを全面的に肯定する決意を固める。それは、ナツコを我がものにすることは出来ないという現実を引き受けることであり、換言すれば、ナツコを「諦める」ことを意味する。「ナツコさん」という眞人の最初の呼びかけは産むことの否定であるのに対して、「ナツコ母さん」という彼の二度目の呼びかけは産むことの否定の否定、すなわち産むことの肯定なのである。日本のマザコンの原型とも言われるスサノオ・コンプレックスは、命が産まれることの尊さと美しさを知り、他者は自分の意のままにならないという現実を引き受ける決意を固めた眞人によって、ようやく克服される。それ故に、石の産屋は眞人の「ナツコ母さん」という呼びかけに激しく拒絶反応を起こして強力な電流を放ち、二人を気絶させてしまったのだ。眞人とナツコの「和解」はこうして果たされた。しかし、ナツコをこの世界から救うためには、石の意志、すなわちこの下の世界のあり方そのものと対峙しなければならない。

目覚めた眞人は、インコの軍団に捕まり、料理にされようとしていた。そこにアオサギが助けに入る。最初こそ怪しげに眞人を下の世界に誘惑していたアオサギだったが、二人で旅を続けていく中で、互いに軽口を叩き合いながも奇妙な信頼関係が芽生え始めていた。道中、アオサギは眞人のために囮となり、そのまま離れ離れになっていたが、眞人の危機に再び駆けつけたのだ。間一髪のところで救出された眞人は、アオサギに、囚われたヒミを助けに行こうと提案する。二人はヒミが囚われた塔の最上階に向かう。そこで眞人はこの世界の創造主の大叔父に出会う。大叔父は眞人に自分の後継者になってくれないかと申し出る。善意の積み木を君の手で積み重ね、この世界をより優しく美しい、善意に満ちた世界にしてくれと頼む。しかし、眞人は自身のこめかみを指差しながら「これは僕の悪意の象徴です」と言い、大叔父の申し出を拒否する。眞人は続けてこう言う。「地上の世界に還ります。ヒミやアオサギのような友達を作ります」と。

眞人とアオサギのこうした不思議で奇妙な友情関係は、宮崎駿と鈴木敏夫の関係に酷似している。宮崎駿にとって鈴木敏夫は、ファウストにとってのメフィストフェレスのような存在だった。本節冒頭で言及したように、鈴木敏夫は宮崎駿の創作意欲をいつも巧みに刺激しながら、作品をどうやってプロデュースするのが最も効果的かを常に考え続けた。宮崎駿には、それが自分の想いを無視した過度な商業主義と感じられたこともあった。しかし、そうした鈴木敏夫の手腕によって、宮崎駿は内容面でも売り上げ面でも、他の追随を許さぬ名作を次々生み出してきたのだ。

鈴木敏夫と反目し合いながらも共闘した年月、それは宮崎駿にとって恨み言の絶えない日々であった。宮崎駿は少年時代の夢をずっと追いかけてきた。現実世界では果たされない欲望を、フィクションの世界で実現しようとした。彼ほど自己の欲望に忠実だった人間はいないだろう。しかし、その過程で、彼は多くのものを犠牲にし、数え切れない人々を傷付けてきた。その意味で前作『風立ちぬ』は、宮崎駿の懺悔録でもある。彼は人生の終幕を迎えるにあたって、零戦の残骸に茫然自失する堀越二郎のように、失ってきたものを数えた。しかしそれでも、彼の元には苦楽を共にした友達がいた。鈴木敏夫であり、あるいは今は亡き高畑勲である。アニメーション制作という長い旅路のなかで、彼は沢山の友達たちに巡り会えたのだ。だから宮崎駿は最後、眞人にこう語らせたのだ。「地上の世界に還ります。ヒミやアオサギのような友達を作ります」と。

スサノオ・コンプレックスを克服した眞人は、自ら石の産屋を出たナツコと合流し、現実世界に還っていく。ヒミもまた、業火に焼かれる運命が自身を待ち受けていることを知りながら、眞人を産むために彼女自身の現実世界に還る。それは、命が産まれる現実世界の尊さと美しさを肯定することであり、眞人にとっては、他者が自分の思い通りにならない現実世界の猥雑さと複雑さを引き受けることでもある。眞人はこれからも現実世界のなかで様々な苦難と葛藤にぶつかることだろう。その度に彼は自身の心の奥底でうごめく小さな悪意に突き動かされるかもしれない。大切な人をまた傷付けてしまうかもしれない。それでも彼はこの現実世界で生きていくことを決意する。彼ならもう大丈夫だろう。彼には友達がいるのだから。こうして上の世界に還った眞人は、小さな鳥の姿に戻ってしまったインコの大群の糞尿を浴びながら、ナツコと笑い合う。それはナツコが初めて眞人に見せる笑顔だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?