第32回MMS(2012/4/6対談)「一人で家電メーカーとなるべく起業し、LED照明をデザイン・開発・販売」Bsize株式会社 八木様

本記事は2012年に対談したものです。情報はその当時のものですので、ご了承ください。

社名に込められた想い

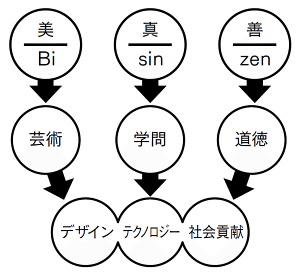

「真善美」という言葉がある。「真」「善」「美」はそれぞれ、人間が、「学問」「道徳」「芸術」を精進するときの目標であり、三位一体を成す普遍的価値とされている。Bsizeの社名は、この「真(SIn)善(ZEn)美(BI)」のアナグラムだ。八木さんのモノづくりに対する思いが込められている。

3つの価値をバランスさせて、ストーリーをつくる。八木さんの商品企画開発はそこからスタートする。

八木さんがBsizeを起業するきっかけになった商品がある。「STROKE」と名付けたLEDスタンドライトだ。八木さんは起業前、富士フイルム株式会社で、電子部品メーカーが新たに開発した高輝度LEDモジュールに興味を抱き、その用途を考えていて思いついたのが、「STROKE」の原型である。構想を膨らませていく中で、実現化の可能性を秘めていると感じ、以前からの夢でもあった、自らの手で商品を生み出したいという気持ちが後押しした。チャンスは今だ。ひとり家電メーカーの誕生である。

独特なフォルムに作り手の精神性を反映した、八木さんの分身とも言えるSTROKE

大企業で学んだ「製品化の手法」、独学で学んだ「デザインのスキル」、そして、大学時代に学んだ「電子設計のスキルおよびネットワーク」、これらを組み合わせひとり3役をこなす八木さんだが、初期の資源確保はどうしたのか?当たり前のはなしだが、起業して会社を経営する際に最も重要な経営資源は「資金」である。「STROKE」の着想がきっかけではあったが、八木さんにはもともと、いつか起業したいという考えがあり、資金をコツコツと貯めていたのである。

「STROKE」はこだわりぬいたデザイン、高い要求スペック、適正な販売価格という、様々な要素を高次元なレベルでバランスさせた商品だ。この優れたバランス感覚には八木さんがひとりメーカーとしてモノづくりをおこなったことが影響している。通常のモノづくりであれば、製品の外見のスタイリングと、性能を出すための内部構造のエンジニアリングの部分で、デザイナーとエンジニアが議論を戦わせて刷り合わせをおこなう。商品はどうしてもその製品を企画した人間の思いが強くなるものだ。デザイナーにせよ、エンジニアにせよ、ひとつのモノづくりを分業でおこなうと、どこかに、誰かが妥協した結果という部分が生じることになる。ところが、八木さんの場合はひとりでデザインもエンジニアリングもこなしてしまう。ひとり商品開発会議をおこないながら、バランス状態をつくり上げていくことができた。

さて、デザインと設計は自分ひとりでこなした八木さん。しかしまだこの段階では図面上で完成した高度にバランスが保たれた素晴らしいモノも、まだ絵に描いた餅だ。食べられる餅にする必要がある。次は実際の製造の段階に入っていく。工場の協力がなければ実現できない段階である。通常、何かを製造しようとしたとき、会社ではない一個人が工場を訪ねても、なかなか簡単には話を聞いてはもらえない。八木さんも、話さえ聞いてもらえない日々を過ごしていた。しかし、横浜にあるモノづくり商社の株式会社エムエスパートナーズの伊藤昌良さんとの出会いが、その状況を一変させる。八木さんの志に共感した伊藤さんは、目先の損得勘定を抜きにして、可能な範囲で八木さんを手伝うことにした。工場を紹介したり、部品調達を手伝ったりしたのだ。金儲けという目的だけでは、協力を仰ぐことが難しかった町工場を、八木さんは熱意と志で動かした。

さて、できた商品を販売して、資金を回収していく段階が、最もエネルギーを使うところだ。八木さんの場合、マーケティングに資金を割ける余裕はあまりなかった。それでも商品を売るためには、工夫して可能な限りのPRをおこなう必要がある。そこで、「STROKE」は、高性能であるだけではなく、非常に洗練されたデザインの商品なので、国内で知名度の高い「グッドデザイン賞」と、世界に通用する「レッドドット・デザイン賞」に挑戦することにした。そして双方受賞したことで、製品の知名度向上と顧客に対する安心感を獲得することができた。また、同時にフェイスブックやツイッターでは「ひとりで家電メーカーをやってる変な奴がいるらしいよ」というようなクチコミが広まりはじめ、評判が上がってくるにつれて商品が売れていった。

ではPRに成功して注目を浴びた「STROKE」を八木さんは、実際にはどのような方法で販売したのか?無名の小さな会社の場合、代理店に営業してもバイヤーにはなかなか採用してもらえない。とはいえ、八木さんの場合すでに注目されていたのだから、普通にその方法を取ってもいけそうだった。でも、八木さんは初期ロットに関しては直販の方法を取ることにした。自分が思い入れたっぷりにつくった商品である。顧客と直接コミュニケーションを取りたいという思いがあった。「STROKE」に込めた思いや、ストーリーを、お客さんと共有したかったのである。

対談動画

このストーリーは、enmonoの著書

『マイクロモノづくりはじめよう ~「やりたい! 」をビジネスにする産業論~』

に詳しく書かれています。

八木さんにもご登壇いただいたイベントレポート

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?