【手塚治虫漫画全集】全巻紹介 第1弾!1巻~50巻編

漫画の神様と呼ばれる「手塚治虫」

手塚治虫の残した作品は一人の作家が残した作品数としてはあまりにも膨大なため全作品の把握が非常に難しい作家であります。

ぶっちゃけ皆さんも分からないどころか

すべてを把握している人を探す方が困難だと思います。

マニアでも全部読んでいる人はほぼ皆無と言っても過言ではないくらい様々なマンガを発表しています。

ですからそもそも初めての方などは

何を呼んでいいのか分からないのは当然のことと言えます。

そこでこのnoteでは

講談社発行の「手塚治虫漫画全集」をベースにガイド的に紹介いたします。

手塚治虫全集は全400巻。

全部紹介するのは気が狂う作業なので代表作やこれは押さえておきたいオススメ作などポイントを絞ってご紹介いたしますので是非最後までお付き合いくださいませ。

「ジャングル大帝」

1950年に月刊漫画誌「漫画少年」にて連載

アフリカの大自然を舞台とした

伝説の白いライオン一族の親子三大に渡る大河ロマンです。

手塚治虫の初の本格的な長編連載作で後に手塚治虫の超代表作にもなる日本マンガ誌にも残る不滅の傑作です。

驚くべきことに手塚先生はこの時はまだ19歳の医学生であり医師免許の勉強中でありました。

なんと大学の授業中に原稿を書いて授業が終わったらそのまま出版社に直行し東京と宝塚を行ったり来たりしていたそうです。

大学生でありしかも人気漫画家、しかも医大生、

あり得ません。

そしてジャングル大帝と言えば

プロ野球「埼玉西武ライオンズ」のマスコットキャラクターでもあります。

1978年に西武ライオンズが誕生したときに

マスコットキャラクターとして採用されました。

その経緯は西部ライオンズのオーナー堤義明氏から手塚先生本人直々に電話があり、イメージ戦略のためにデザインを依頼されたそうです。

今でもレオ、レオってマスコットキャラクターとして親しまれていますが

でも実はこれ……レオではなくお父さんのパンジャなんです。

手塚先生本人もTVでハッキリとそう語っています。

だからレオ軍団じゃなくて正式にはパンジャ軍団が正解(笑)

あえて「違いますよ」

…って騒ぎ立てない手塚先生の大人の対応がニクイです。

余談ですが

1968年に産業経済新聞社が母体のサンケイ球団がキャラクターにしていたのがあの「鉄腕アトム」です。

名称も一時「サンケイアトムズ」と言う名前でユニホームの左袖に白地に赤で描かれた空を飛ぶ鉄腕アトムのイラスト入りワッペンが入っています。

そしてそのユニホームデザインが

当時東京オリンピックのポスターを手掛けたグラフィックデザイナーの

第一人者・亀倉雄策さんと当時の若者に絶大な人気を誇ったファッションブランド「VAN」の創始者・石津謙介さんが服飾デザインを担当しました。

日本を代表する両デザイナーと手塚治虫のキャラクターによって製作された事により、このユニフォームは当時「日本一のユニフォーム」と呼ばれます

これが後の

現「東京ヤクルトスワローズ」であります。

プロ野球12球団に同一のマンガ家のキャラクターが2つも採用されているという驚き。如何に当時優れたキャラクターであったかを物語るエピソードと言えます。

「リボンの騎士」

1953年に「少女クラブ」にて連載

日本初の少女ストーリーマンガの先駆けと言われております。

当時は女の子はおしとやかにと言われていた時代、箱入り娘の時代です。

マンガも生活感溢れるマンガが主流だった時代に

ファンタジックなロマンを持ち込み、少女たちの心を鷲掴みにした曰く作。まさしく後の少女マンガの方向性をも大きく変えてしまった歴史的傑作となりました。

屈折した愛、男勝りの女性像、スタイリッシュでカッコイイ

当時の少女たちはああいうものに飢えていたのでしょう。

戦後ズタボロに日本の焼け野原に突如現れたジェンダーレスなヒロイン。

純粋に多感な少女たちの憧れの的となりました。

宝塚の手法を取り入れてヒットしたのも興味深いところで

女性から見た男性像、豪華絢爛、波乱万丈、演出、場面展開、リズム感など

ふんだんに宝塚要素が組み込まれており、それは手塚先生の出身が宝塚市であることから「幼少の頃からの影響はある」と本人も語っています。

日本漫画史の少女漫画の歴史においても草分け的存在であり非常に意義のあるエポックメイキングな作品です。

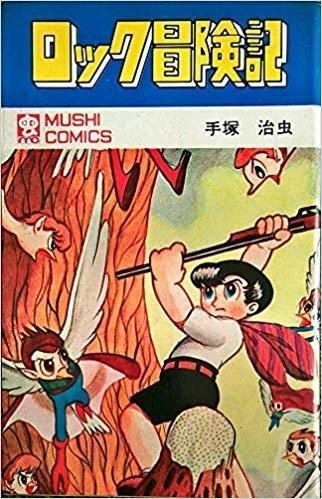

「ロック冒険記」

1952年に「少年クラブ」にて連載

人間と鳥人との闘争、宇宙人?異星人?との対立を描いた快作。

地球軌道のちょうど180度反対側に惑星があり

そこに鳥人が住んでいたという設定。

はじめは友好的な関係でしたがこの惑星の石油を狙う地球人が

鳥人を奴隷にすることを思いつき侵略戦争になっていきます。

奴隷化されることに怒った鳥人は地球を攻撃、さらに細菌兵器まで使用し

主人公のロックは人間と鳥人の間に立ち和解に奔走するというストーリー。

どうですか?

SF冒険活劇にしてはテーマが重くないですか。

差別、侵略、文明批判、など実に現代的なテーマです。

少年漫画とは思えないヘヴィネスさにビビります。

1952年という戦後わずか7年という期間が手塚先生が少年マンガに込めた世界平和への想い、和平解決への手塚治虫のひとつの考えがここに示されていると言えるでしょう。

「罪と罰」

1953年に赤本にて出版されました。

ドストエフスキーの傑作「罪と罰」の漫画化ですが当時の超売れっ子作家がわざわざ赤本にまでして出版した奇跡の作品。(赤本とは本来の流通に乗らない駄菓子屋などで販売されていた本)

なぜそうまでして描いたのか?

既存の出版社の制限の中では描くことができなかったから?

赤本でしか表現できない理由があったから?

マンガというもの自体が低俗なものだった時代に

世界の文学小説をマンガで表現するということがどれだけ異端な事だったか

若き手塚治虫の実験的描写が炸裂した歴史的一冊。

ラストシーンは漫画史に残る名シーンに。是非ごらんください。

「新選組」

1963年に「少年ブック」にて連載

手塚治虫の隠れた名作として影響を受けたと語るマンガ家が多い作品。

主人公は創作でかなりフィクションが強いので

皆さんご存知の、あの新選組と期待して読むとガッカリするかもです。

…というのもこの前年に

司馬遼太郎先生の『燃えよ剣』『竜馬がゆく』の連載がスタートしており

これを機に日本人の「新選組」のイメージが定着していきましたから

そのイメージがまだない頃に描かれた坂本龍馬や新選組は今読むとイメージが違うってなると思います。

逆に言えば現代のイメージが司馬先生の影響が非常に強いとも言えるんですけどね。

そういう意味では当時の幕末感を知れる貴重な作品でもありますので1963年当時の幕末感を感じてみてください。

手塚ワールド全開の幕末活劇です。

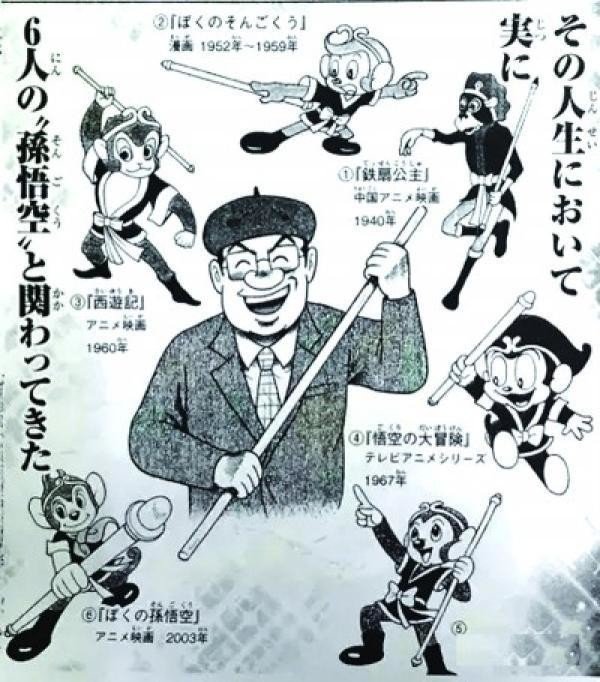

「ぼくの孫悟空」

1952年に「漫画王」にて連載

原作はあの「西遊記」ですが段々と原作を外れ

最終的には原作とはまったく違うものになっています。

全集の「あとがき」でも自由奔放に執筆したことを本人が記しています

当時の雑誌連載漫画としては異例ともいえる8年にもわたる長期連載作品されており後にアニメ化もされた作品。

特に手塚先生の西遊記に対しての愛情がハンパじゃなく、何度も何度もリメイクしたり書き直ししたりしておりとにかく常軌を逸した変態ぶりに驚きです。このド変態エピソードについては「ブラック・ジャック創作秘話」で詳しく描かれているのでぜひご一読ください。マジでエグい。

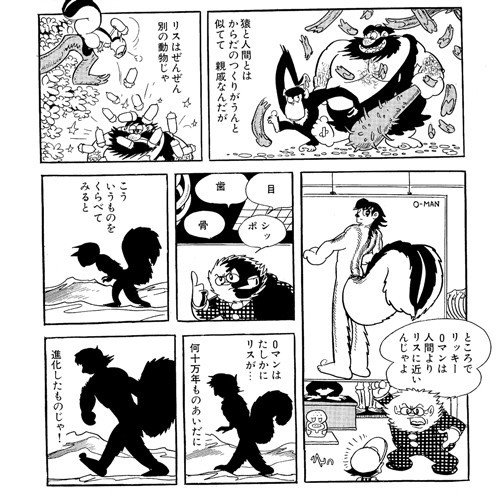

「0マン」

1959年に「少年サンデー」にて連載

シッポのある人類・0マン族と、人間との対立を描いた長編SF

リッキーには生まれながらに大きなシッポがあり、力も知能も人間を越えたリスに近い0マンという生物で0マン族と人間との抗争に板挟みとなり苦悩していきます。

これらは先の「ロック冒険記」と、後の「キャプテンKEN」に見る

異文化、異星人との闘争録と同じ構図で手塚先生はこの時期に侵略戦争の構図を連発して描いています。

この図式は明らかに自身の戦争の影響が見受けられますが

それを児童漫画にぶち込んできていたというのが凄まじい。

手塚作品は児童マンガのイメージが強いかもしれませんが

実はある一方では非常にメッセージ色が強く全ての子どもたちが読めるマンガではありません。いわゆるインテリな子どもにしか理解できなかった児童作品が多いのも事実です。

この作品はいわゆる「児童インテリ作品」

政治色が盛り込まれた人類終末のドラマともいえる隠れた傑作。

これ小学生目線ってすごい…。

「キャプテンKEN」

1960年に「少年サンデー」にて連載

これも0マンに続くインテリ児童マンガです

未来の火星が舞台だけど西部劇。しかもSF西部劇でここからタイムトラベルが主題になっていくというとんでも話。

ストーリーも過激で火星人を植民地にした地球人は彼らを

虐待、殺害、強制収容所で過酷労働させます。火星人も抵抗し水爆ミサイルなども飛び出し地球人を追い払おうとします。

何気に凄まじい終末思想漂う展開に今見るとめちゃくちゃ怖い…。

これは明らかに執筆当時の侵略戦争や民族解放という激動の時代背景を象徴しています。

当時、少年マンガ誌でこんな難しい設定を描いていたの?

と思えるくらい深い内容。

SFものでありながら「日本人」という言葉が出てくるあたり手塚先生が意図して日本人とは?

世界平和における日本とは?

を意識して書かれたものなんじゃないかなと思えてきます。

これは少年誌ながら色々と考えさせる内容です。

「白いパイロット」

1961年に「少年サンデー」にて連載

当時のヒーローSFバトルの超王道とも言えるストーリー展開に加えて

運命にもてあそばれた双子のドラマ性なども折り込んだ

手塚治虫の真骨頂と言っても過言ではない秀作。

事実この頃は手塚治虫は長者番付の漫画家部門でトップに立ち、翌年には

国産初のテレビアニメ「鉄腕アトム」が放映開始される年でもあり

超多忙を極めた時期であります。

お得意のSF超大作に本作は運命に引き裂かれた双子のストーリーを

ミックスさせているんですがラストの自らのアイデンティティを崩壊させる容赦ない絶望描写はまさに手塚節全開。

出た!って感じの展開は

誰も想像だにしない度肝を抜くラストです。

是非ご覧になってみてください。

「きりひと賛歌」

1970年に「ビッグコミック」にて連載

徐々に体全体が犬のように変形し死に至る奇病「モンモウ病」にまつわるヒューマンドラマであり手塚作品の中でも傑作中の傑作。

人間でありながら、獣の姿へと変わり果てる苦悩の医者の物語です。

主人公小山内桐人はこの病気の治療に情熱を注ぐ医師であり調査中に激しい頭痛に襲われた後に、徐々に体中が麻痺して骨の形が変わっていき醜い獣の姿へと変わり果ててしまう。しかしそこには単なる病気だけではない謎が…

医学博士である手塚治虫だからこそ表現できる描写と物語の展開。

医療マンガの金字塔ブラックジャックよりも前の作品でブラックジャックの原型になったとも言われています。

リアリティでいえばブラックジャックよりも過激な描写が多いのは大人マンガの「ビッグコミック」に連載されていたからでしょう。

この作品は手塚作品の根底のテーマである人間愛ではなく

「おれは人間だ!!」というセリフが印象的なようにこのマンガのテーマは人間の尊厳について語られています。

外見が変わっただけで行く先々でおこる理不尽さと戦う姿

それでも医者として進まなければいけない葛藤。

何とも言えないグロテスクな内容ですが屈指の名作です。マジで!

また医師という権力を巡る争いを描いたあの「白い巨塔」のように

この作品でも日本医学会に痛烈なメッセージを放っています。

医学会の行き過ぎた封建制度も鋭く描いていますので

「白い巨塔」や「ブラックジャック」が好きな方はきっと面白い作品だと思います。間違いなく読んでおいて損はない作品のひとつです。

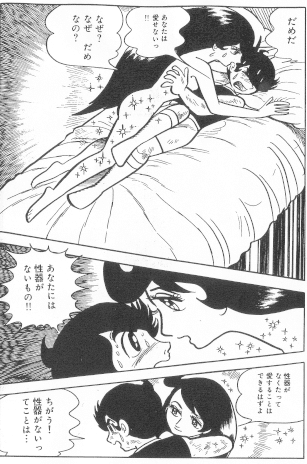

「アポロの歌」

1970年に「少年キング」にて連載

1960年代末まで、日本には、子どもに向けて「性」を語ることをタブーとする風潮が根強くありました。

それが徐々に開放されていく中で「性」を扱ったマンガが次々と発表されるようになっていき、そうした中で描かれたのがこの「アポロの歌」です。

愛を知らずに育った少年が、

愛を求めてさまざまな時代をさすらうSF青春マンガであり

少年誌で「性」を大きな題材として取り扱った画期的であり衝撃の問題作。

当時は性描写に対しての衝撃でしたが今読むと違う意味で衝撃を受けます。

それは本編でクローンの話が出てくるのですがクローンは生殖活動を行わないので人間の生殖活動に非常に興味を抱きます。

「セックス見せてよ」

なんてドキっとするセリフを女性から言われるとちょっと戸惑いますよね。

クローンが人間の生殖活動の不思議さを追求する描写を通して本来人間が持つ「愛」や「性」に対しての疑問を次々と投げかけていきます。

このままいくと本当に人間は生殖に興味がなくなるの?って思わされる感じが非常に怖い…

「性教育」として描かれた一作ですが是非現代の大人にも読んで欲しい。

生物の根源的な行動を通し生命の営みへの理解を育む傑作。

考えさせられます。

「メトロポリス」「来るべき世界」

「ロスト・ワールド」(1948年)

「来るべき世界」(1951年)

「メトロポリス」(1949年) は共に、「初期SF3部作」と言われ

多くのマンガ家、アーティストに影響を与えたと言われる

伝説の3冊となっています。

内容はまさに

王道の少年SF漫画といった感じ

キャラクターも展開も感情もとにかくシンプル、マンガという文化の黎明期なだけにまだ成熟していない初々しさが感じられます。

なので今のような成熟した常識で見ると味気ない、物足りなさを感じるとは思いますが当時の子供たちには十分すぎる刺激でした。

これまで観たこともない世界観に多くの子供達の心を鷲掴みし今日の日本のマンガカルチャーの試金石になったのは間違いありません。

単なるノスタルジーというだけでなくこれが時代の出発点だと、日本マンガカルチャーの夜明けだと思って読むと感慨深いものがあります。

日本のSF漫画の歴史を語る上で欠かせない作品

手塚治虫の初期SF3部作と呼ばれる『ロストワールド』『メトロポリス』『来たるべき世界』でしょう。

今回はここまで

第2弾に続く…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?