30代になって小説というジャンルの読み物にハマっている話

「私の本棚」というタイトルでこれまでに新書や専門書の書評をいくつか書いてきました。

このシリーズを書くにあたって、最初の記事で紹介したい本を10冊程掲載しましたが、そのうち半分くらいしか消化できていません。如何せん、自分が最後に読んだのが随分昔のため内容を思い返すためにもう一度読む必要があったり、文章にしようとするとその良さを表現できなかったり、、、思った通り書き進めるのは難しいものです。

そうやって当初予定していた本の書評が書けない中でも、この1年ちょっとで何冊も本を読んでいて、その中で面白かったものを紹介する記事を書いてきました。中でも前回あげた「自分探しのための『哲学書入門』入門」の投稿は35を超える「スキ」をいただきまして、嬉しい限りです。

さて、初回の記事で「私は新書や専門書、図鑑みたいなものを読むのは好きだけど、小説はほとんど読んでこなかった」と書いたのですが、実は最近密かに小説ブームがきています。

小説にハマるきっかけになったのは彼女の存在が大きいです。彼女はいわゆる推理小説が大好きで、いくつかオススメしてもらって読みました。

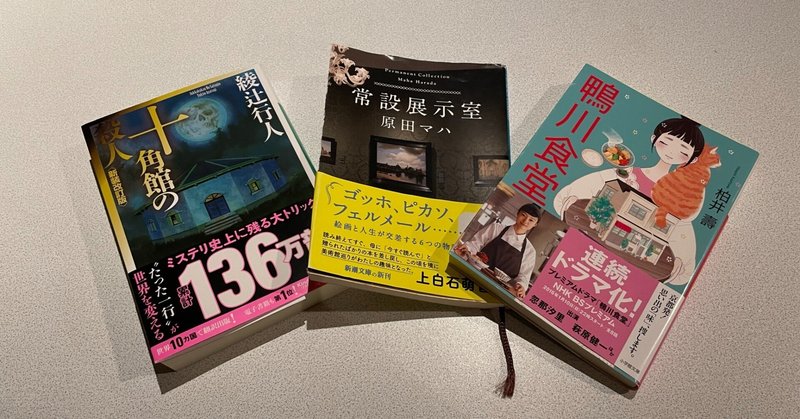

2人で本屋に行った時に、推理小説のコーナーで話をしていて、初めて読むならこれがオススメと言われ、買ったのが「十角館の殺人」(著・綾辻行人)です。

「衝撃を受けると思うよ」と言われ、最初は誰が犯人なんだろう、と読んでいたのですが、ラストが迫るにつれてページを捲る手が速くなり、自分で推理するということを諦めてサラサラ読んでしまったため、最後の衝撃を今ひとつ体感できず、やや申し訳ない感じになってしまいました。

やはり推理小説は性に合わないかな、と思いながらも、次に借りたのが「名探偵傑作短篇集 火村英夫篇」(著・有栖川有栖)

ついで読んだのが「占星術殺人事件」(著・島田荘司)

2冊目のタイトルにもなっている「火村英夫」や3冊目の主人公である「御手洗潔」というと、推理小説好きからすると超がつくほど有名な名探偵だそうで、それぞれ「有栖川有栖」と「石岡和巳」という名(?)アシスタントがついており、いずれもコンビで登場する作品がシリーズ化され長く愛されているそうです。

年末に彼女と京都旅行をしたのですが、その時のコースはほとんどが小説所縁の場所で「この辺で火村先生とアリスが出会ったと思うと胸アツだよね」とか「ここは御手洗先生がよく通ってた喫茶店だよ」とか、文字通り聖地巡りのような感じになっていました。

小説を読まない身からすると、ドラマや映画のように実写でもなく、アニメや漫画のように絵になっていないキャラクターにそこまで思い入れを持てることに単純に感心するところでしたが、そういったキャラの立ったコンビの掛け合いを読むと、推理小説の本質とは別の面白さがあるな、と「十角館」の時より楽しく読むことが出来ました。

そんな感じで少し推理小説を読んだのをきっかけに、本屋さんでもこれまで全く立ち寄らなかった小説コーナーに足が向くようになりました。別に緻密なパズルのような犯人探しにハマったわけでもなく、あっと驚くトリックやドンデン返しを期待するわけでもないので、フラッと小説コーナーでタイトルを眺めるわけです。

そんな中で1冊の本が目に入りました。それが「常設展示室」(著・原田マハ)

綺麗な表紙と「ゴッホ、ピカソ、フェルメール…… 絵画と人生が交差する6つの物語」という帯に惹かれて買ってしました。短編集なのですが、それぞれの話の主人公が美術館のスタッフや画廊の営業であったり、筆者の経験がふんだんに活かされていて、周囲の登場人物との関係性もリアリティがあって引き込まれます。登場する絵画も印象的で、1枚の絵画が主人公の人生にとって特別な意味のあるものになるというストーリーもオシャレで、とても気に入りました。

そしてもう1冊、目に留まり購入した本が「鴨川食堂」(著・柏井壽)。この本にめっちゃハマったので聞いてほしい、というのが今日のnote記事の一番の主旨です。

京都にある「鴨川食堂」という架空の食堂兼探偵事務所を舞台にした話です。

食堂兼探偵事務所とは何ぞや、という話ですが、「亡くなった妻の作っていた鍋焼きうどんを再現してほしい」とか「小さい頃に祖父に連れられて食べたナポリタンが食べたい」といった「食」にまつわる依頼を、食堂の大将である「鴨川流」という親父さんと、その娘「こいしちゃん」が解決するという物語です。

依頼人一人一人の食に対する思い、その料理にまつわる素敵で時に切ない思い出、嫌味のない自然体の京都弁での父娘の掛け合い、美味しそうな料理、京都の地名とその風景、食堂の看板猫のひるねちゃん、、、

京都で生まれ育ち、京料理の飲み屋さんでバイトをしていた自分にとっては、そういった細かい描写のどれもがとても愛おしくて、この1冊で一気にファンになってしました。今なら東本願寺の近くを通れば「この辺りに鴨川食堂があって、こいしちゃんが店先を掃除している」とテンションが上がると思いますし、京都の街で火村先生や御手洗先生の面影を探す人の気持ちがわかります。

情景を思い浮かべられるほど語彙力が増して、登場人物の心理状況に共感できるほど人生経験が豊かになった今だからこそ、小説を読んで面白いと感じるようになったのかもしれません。と、同時に、今まで小説というものをほとんど読んでこなかった自分がとてももったいなくも思います。

そんなわけで、これから「鴨川食堂」シリーズは細々と読み続けながら、いろんな小説を読んでいきたいな、と思っています、という話でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?