#219 世の中に取りたい選択肢がない時は、自分で作る

いかがお過ごしでしょうか。林でございます。

今日は、「マーケットクリエーション」をテーマに話をします。

スタエフでも音声で解説してますので、よければこちらもお聴きください!

「マーケットクリエーション」、すなわち「市場創造」と聞くと、何となく難しい単語のように聞こえませんか?

言葉の定義としては「未だ多くの人が気付いていない潜在ニーズを掘り起こして新たなマーケットの創造、すなわち新たな顧客を創造すること」となります。

私は職場で「大企業における新規ビジネス創造」をミッションに約3年間活動しました。それまでも新しいビジネスを作る、ということはやってきたのですが、同じ顧客に対して、さらにプロジェクトを発展させる形での事業創造でした。

これはこれで、案件化するまでのプロセスにおいて、セミナー講師となってそもそも何故そのプロジェクトをやる必要があるのか、ということをお客さんに理解してもらうところから取り組み、お客さんの幹部層への営業活動とプロジェクトの意義を継続的に伝える活動が必要だったので大変だったのですが、全く新規のお客さんに向けた新規ビジネス創造って、本当に大変なんですよね。

「マーケットクリエーション」と聞くと、こんなに便利になった世の中では、既に良いモノやサービスが溢れて飽和状態なのに、これ以上市場なんてあるのかな?と思ったりもしていました。

しかし、「マーケットクリエーション」は、狙ってできるものではないけど、これやると面白いのでは?と感じたことをやり続けていると、結果的にマーケットクリエーションになっていた、という性質のものではないか?と最近気付いたので、今日はその話を深掘りします。

職場での「Manager's Eye」企画

1つ目のエピソードになるのですが、2020年4月以降に本格的な外出制限がかかったコロナ禍において、私の職場も他と同じように一気にテレワークが進みました。

そして、たまたまリモート会議で後輩たちと話していた時に「仕事が面白くない」という話を聞いたのです。

当時は、東南アジアのプロジェクトを担当しており、この仕事の面白みは、何といっても、現地でお客さんや現地スタッフ、その他関係者との対面コミュニケーションを通じて、プロジェクトをゴリゴリ前に進めていくところにありましたから、その機会が失われてしまった後輩が「面白くない」と感じるのは、非常に理解できるところでした。

でも、それだけではなくて、当時もよく問題視されていたように「職場関係者との雑談や、そもそもコミュニケーション自体が減り、孤独感を感じている」という話も聞き、これは何とかしたいものだ、と切実に感じたのでした。

そして話しているうちに自分自身も「そう言えば職場の管理職に当たる人たちがどういう気持ちで仕事しているとか、この仕事を通じてこのプロジェクトをどうしたいか」みたいな話って一切聞かなくなったなと感じ始めました。

当時、私は管理職の立場ではなく、プレイヤーの立場で仕事をドンドン進めていく方が好きでしたが、組織作りみたいなことにもチャレンジしてみようという気持ちになり、職場コミュケーション改善の提案を企画書にまとめて、管理職の人たち向けにプレゼンをしました。

そのうちの一つに、「Manager's Eye」という企画があるのですが、これはいわゆる「管理職によるパネルディスカッション」で、当時Newspicksでよく見ていた「THE UPDATE」のパロディのような企画でした。

当時、職場のコミュニケーションが取りにくくなったことをリモートのせいにする人が多かったのですが、逆にリモートならではの企画を作ってやろう!と考え、毎回管理職4名ほどをゲストに招いて、「多様性についてどう考えるか?」のような様々なお題を私から提示し、管理職の人にフリップで答えていってもらう、という企画でした。

これが、意外と人気企画となり、はじめは自分のチーム内で小さく取り組んでいた企画だったのですが、噂を聞きつけた隣のチームの人や、元々自分のチームにいた人が他の部署に異動になり、そこでこの企画を始めてくれたりして、徐々に他組織にも広まっていったんですね。

で、その時に、同僚の一人がこの企画に対するフィードバックをくれました。

それは「これまでは飲み会とかの場でたまに聞けていた上司のちょっとした有り難い話を、昼間に聞ける絶妙な企画をありがとう」という声でした。

この時、本来は仕事に対する価値観やビジョンは常日頃から管理職が発信するのが仕事だけど、確かに管理職全員がそれができるかというとそうではない。また、飲み会の場でしか聞けない話があるということは、育児や介護などの事情で飲み会に行けない人や、そもそも飲み会が好きではない人にとって、フェアではないコミュニケーションだ、ということに改めて気付いたのです。

Manager's Eyeの企画は、そんなニーズがあるなどと考えずにただ「面白そうだから」という理由で自分で企画して始めた企画でしたが、やってみた後に「日中に管理職が仕事に対する考えを発信して、それを全員が等しく聞ける機会」を創出していた、ということに後で気付いたのです。

「ジブン株式会社RADIO」企画

4年前に、社内で取り組んだ「Manager's Eye」企画のように、次は社外の人たちと一緒に創り上げることができた!と捉えているのが、ここ一ヶ月くらいで木下斉さんや、木下斉さんのVoicy放送を聞いているリスナーの方々と一緒に実行させてもらった「ジブン株式会社RADIO」の企画です。

細かな経緯はこちらにまとめていますので、ぜひご覧いただければと思いますが、これも今振り返ると「後で気付いたマーケットクリエーション」の1つだと捉えています。

Voicyのパーソナリティは審査制になっており、誰でも音声発信ができるわけではありません。これは、Voicyプラットフォーム上に有象無象の人がパーソナリティとして参画するのを防ぐことで、一定の質と心理的安全性を確保したいというVoicy緒方社長の考えによるサービス設計です。

だから、Voicy Fesのようなイベントでも、いわゆる「著名人」のパーソナリティ同士の対談を「一般」の人たちが聞いている、という形式となりがちという性質があります。

ただ、私がここ最近感じていたのは、Voicyパーソナリティの方は皆、一定の修羅場を潜り抜けてきて、何らかの成果を上げている方が多いので、トピックのコアの話が結構似ているなということでした。

それはそれでもちろんいいのですが、いわゆる「著名人」と「一般のサイレントリスナー」の間にいる「セミプロリスナー」とでも言いましょうか、Voicyパーソナリティではないけど、向上心を持って日々生活している「一般」の人同士で対談する機会があると、さらに対談の種類にグラデーションが出ることに気付いたのです。

具体的にどんな対談があるかは、こちらでまとめていますが、パーソナリティでない方の話題の幅や話の展開は、パーソナリティ同士の方のそれとは違った「同窓会で久々にあった同級生同士の話を横で聞いている感覚(=これまたリスナーの方による絶妙な表現)」をもたらしてくれます。

この企画も、スタートは、note記事投稿を通じて「書く」筋肉だけでなく「話す」筋肉を付けるトレーニングの場を作れたら面白そう!リスナーの人も、普段テキストで見ている発信者の声を聞けるとより親近感が湧くのでは?という気持ちでスタートさせたものですが、やってみて事後に「これまであるようでなかった機会」ということに気付けたのです。

取りたい選択肢がなければ、作ってしまおう

これらの経験から、世の中に自分が取りたい選択肢がなければ、自分で作ってしまえばいいやん!という発想がより自分の中で強くなりました。

そして、作った選択肢に賛同してくれて、ついてきてくれる人たちがいれば、そこに市場が生まれる、ということを理解しました。

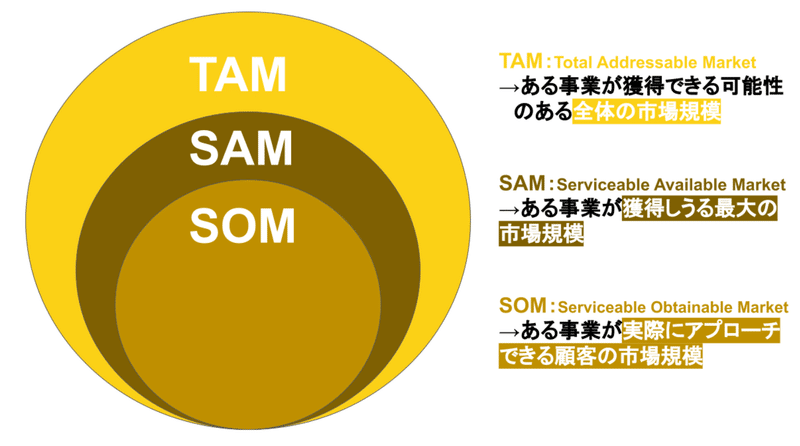

冒頭に話した新規事業におけるマーケットクリエーションの話も、はじめから机上で「こういう市場があるのではないか?」と絵を書いてみたり、市場規模はどのくらいか?と、TAM、SAM、SOMの計算からはじめがちですが、そこを出発点にしても、一向に答えは出てこないよな、と。

https://www.utokyo-ipc.co.jp/column/tam-market-size/

そうではなく、出発点は「こんなことをしたら面白いのでは?」という着想と情熱をもとに、とにかくドンドン動いて見ること。動いていく中で、その活動の別の意味を他人から気付かせてもらい「あるようで意外になかった」が見つかるのが、マーケットクリエーションなんだと感じています。

そう考えていくと、マーケットクリエーションは、本当に面白い仕事ですね!

どなたかのチャレンジの背中を押す記事となれば幸いです。

それでは、今日もよい1日をお過ごしください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!