「ほぼ日手帳」で「脱三日坊主」に成功した ossan is me !

書かなくてはならない申請書を前にするも、ペンが動きを止めたままなので(手に持ったそのペンを動かす意思を有する私の思考が停滞しているがゆえ)、聴いたことのない歌をリッスンしながら、これを書いています。

――これを?

そう、これを。

――誰が?

私が。

これ、つまり、この記事に、何を書くかというと、表題にある通り、「ほぼ日手帳」を味方につけて、毎日「あること」を続けることに成功した話、というわけで、2~3分だけお付き合いください。

本を読みたいのに読めない

私が毎日続けている「あること」というのは「読書」です。

読書を続けたい!と思っている人は少なくないと思うのです(私もそのひとりで、幸いにも継続できています)が、最近、三宅香帆著『なぜ働いていると本が読めなくなるのか 』(集英社新書)が良く読まれている通り、なかなかできないんですよね。でも、

毎日、誰かから送られてくるLINEのメッセージを読む

毎日、Xのタイムラインで誰かの投稿を読む

毎日、noteでフォローしている人の投稿記事を読む

毎日、スマートニュースで多様なニュース記事を読む、あるいはヘッドラインを読む

毎日、仕事関連の書類やメールを読む

の、どれか1つか2つ、あるいは3つ4つ、人によっては5つ、やっているのではないでしょうか(デワナイデ商科大学)。

だのに、なぜ・・・本は読めないのか。

矛盾しているようにも見えますよね。

本を読みたい!

でも(今は(忙しいから))、本を読みたくない!

なんで読めないのか、という話は、例えば三宅香帆氏の著作などを読むと書いてあるので、ぜひ読んでほしいと思いつつも、「本が読めない人」に、「なぜ読めないか」について語った本を「読んでほしい」とおすすめすることは、矛盾していますよね。

さて、本稿では、「ほぼ日手帳」なる手帳の特徴をうまくつかって、毎日読書をするという習慣を身につけた中年男(ossan)の体験を紹介します。

「ほぼ日手帳」とは何か

「ほぼ日手帳」の「ほぼ日」は、「ほぼ日刊」の略です。が、「ほぼ日手帳」は、「ほぼ日刊の手帳」ではないのです。「ほぼ日刊」も、「ほぼ日刊イトイ新聞」の短縮形なので、「ほぼ日手帳」が何の略かというと、「ほぼ日刊イトイ新聞の/が企画・販売している手帳」の略(だと思うの)です。

「ほぼ日刊イトイ新聞」は、糸井重里氏が主宰するウェブサイトで、Windows98が発売される少し前、26年前の1998年6月6日にスタートし、今日(2024年6月11日)まで毎日更新され続けています。

25年以上、毎日更新している「ほぼ日」。続けるということにかけては(もちろんそれだけではないのですが)、大先輩にして、第一人者、トップランナーです。

そんな「ほぼ日」がつくった手帳が「ほぼ日手帳」です。特徴は色々あり、毎年改良がくわえられたり、ヴァリエイションが増えたりしているわけですが、今回は、私が読書を習慣づける上で役立っている特徴に焦点を当てて紹介しますね。

最大の特徴は、

1日=1ページ、

手帳全体では、1年365日=356ページある

という点です。

もちろん、見開き2ページの月間カレンダーに予定を書き込める部分もありますが、私はそれは使っていません(Googleカレンダーで管理しているため)。

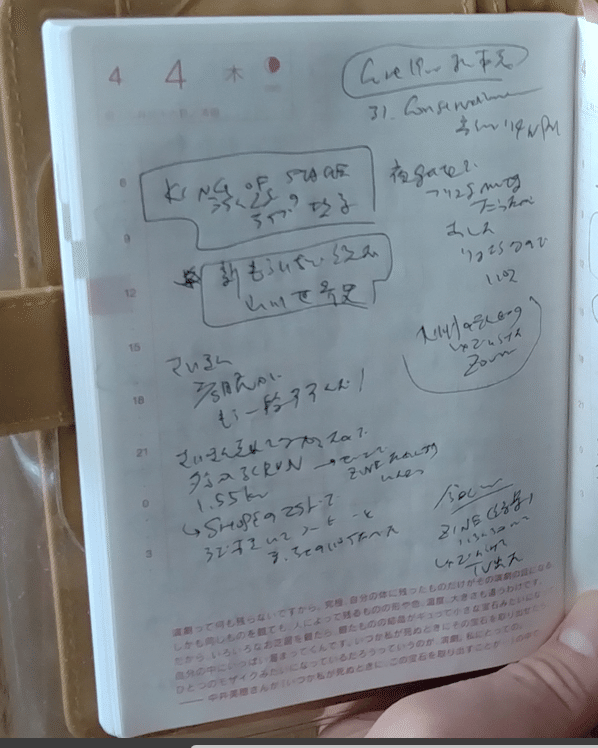

ある1日のページは、こんな感じです。

使い方は自由です。何を書いても、描いても、貼っても、塗っても、何も書かなくても。

私の「ほぼ日手帳」カバー

ちなみに、「ほぼ日手帳」は好きなカバーを付けて「自分だけの手帳」にできるのも良いところです。というか、これがあるから毎年勝っているという人も少なくないはず。

クリアケースに挟み込まれているものは、

左:「STOP GENOCIDE IN GAZA」のステッカー

右:「こねくと」と「アフター6ジャンクション2」のステッカー。いずれもTBSラジオの番組にノスタルジー鈴木名義で送ったメッセージを読んでもらったことを受けて頂戴したもの。

iPhoneを使っている人は多いけれど、スマホケースで他の人のそれとは違う、「自分だけのiPhone感を出す」ということにも似ていますかね。私はiPhoneもJ-Phoneも使ったことはないのですが。

私の「ほぼ日手帳」の使い方

上で紹介した、ある1日のページには、右上の方に、この日の予定を5つまで書けるような箇所があったり、左端には、午前6時から深夜3時までの数字が書かれているため、タイムスケジュールを書きやすいなど、便利なつくりになっています。字や枠が薄い色なので、これらを無視することもできます。あちら(作り手)が、こういうのあると便利でしょ?と差し出してくれているものを、使っても使わなくても良いというのが私には合っています。

なぜ、私に合っているかというと、これらをことごとく無視して、こんな風に好き勝手に使えるからです。

「ほぼ日手帳」に書いていること

2024年6月現在、「ほぼ日手帳」のその日のページに何を書いているかというと、

松本茂著『速読速聴・英単語 Core1900 ver.5』の音読した文章のタイトルと速度(WPM)

その日に読んだ本のタイトルと著者名

その日の行動

「今日うれしかったこと」

です。1は2に含まれますが、文章を(声を出して)読んだ速度を必ず書いているので、2とは分けています。これ(英文の音読を毎日続けていること)については、いつかまた書きたいと思います。

2の「その日に読んだ本のタイトルと著者名」、これを「ほぼ日手帳」に書くようになったことで、私は「毎日、読書をする」ということを習慣化でき、やめずに済んでいます。

読書を始めたきっかけは「ほぼ日手帳」

2017年より前から「ほぼ日手帳」を買っていたのですが、その年が終わる頃に手帳を見ると、白紙のページが少なくなく、全く使いこなせていませんでした。数千円するものですし、せっかくなら1年間、毎日持ち歩いて使いたい、でも、スケジュール管理はスマホ&グーグルカレンダーで十分、と考え、1日1ページあること生かして、「その日にした●●を書く」ことにしました。

ただ、何でも良いから、その日のことを書く、としてしまうと、何を書こうか考える必要が生じ、疲れ果てた夜などには、もう何も考えられないだろう、そうなると、「その日にした●●を書く」ことさえ、面倒に感じられ、描けなくなるはずだ、と思いました。

2017年の1月に、手帳の白紙のページを見て考えていた私は、ふと顔を上げると、そこには、本棚に並ぶ大量の本、棚に刺さるようにして無理矢理押し込まれている本がありました。その多くは、恥ずかしながら、勝ったは良いけれど読んでいない積読本。

そうだ!買ったけれど読んでいない本がたくさんあるのだから、毎日本を読もう、そして、その日に読んだ本のタイトルを、これまで十分に使えていなかった「ほぼ日手帳」のその日のページに書き込もう!

こんな風にして始まった、私の「読書週刊」は、2017年1月12日から、今日まで続いています。

さっき、手帳のその日のページには、

『速読速聴・英単語 Core1900 ver.5』の音読文章のタイトルと速度

読んだ本のタイトルと著者名

その日の行動

「今日うれしかったこと」

を書いていると述べましたが、毎日本を読むことと、それを「ほぼ日手帳」に書くこと(2)が同時に立ち上がったのです。ほぼ同時に3も始めていて、後に、1や4が追加されました。

毎日、朝と夜に必ず手帳を見る習慣ができ、夜に何も書かれていない場合は、手の届く場所にある本を何でもよいから取ってページの上の文字や写真や絵やコマ(漫画の)に目を走らせたり停滞させたりします。電子書籍の場合もありますけどね。

「毎日●●を継続する」という習慣化に「ほぼ日手帳」はおすすめです

と、いうわけで、

「ほぼ日手帳」で「脱三日坊主」に成功した ossan is me !

と銘打った記事は、以上で終了です。

読書に限らず、「毎日●●を継続する」という習慣を身につけたい人は、「ほぼ日手帳」の活用を検討してみると良いと思います。

もちろん、他の方法で習慣化することもできますし、私の場合、

週1回以上のランニングを続ける

毎日必ず軽い筋トレを1セット以上する

毎日必ず頭皮マッサージを100揉み以上する

という習慣もあるのですが、これは別の方法で継続することができています。稿を改めて述べる予定です。お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?