いとも慌ただしく優雅なる中世の小宇宙を観る

いつもいつも時間に追われるこの生活、なんとかしなくてはと思いながらも、自分の心身のほうをなんとかしてしまって(つまり無理して)、結局スケジュールはまったく改善されない慌ただしい日々を送っている。

気がつけば3週間ちかくnoteの更新をしていない。なにかを書かなくてはと、頼まれてもいないのに不思議と焦燥感に駆られる。美術展にもあまり行っていない。あ、いや、この7月は、はじめの週にトーハクのカルティエ展には行ったのだった。しかしながら、感想をまとめる余裕がなく、noteのほうも先月末の文庫・新書レビューからあいてしまった。

◆

学会発表の仕事があった先週末、幸運なことに会場が上野公園からそう離れていなかったものだから、午前中が空いていた日曜日に西洋美術館の企画展を観に行くことにした。その企画展のタイトルは「内藤コレクション 写本―いとも優雅なる中世の小宇宙」という素敵なものだ。

このサブタイトルは、あの「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」が元ネタになっているのが推察できる。

豪華なだけではない「優雅」、時祷書に限らずさまざまな内容の写本があることを匂わせる「中世の小宇宙」。コレクションの豊かさが凝縮されたようなネーミングだ。

それにしても「いとも〇〇なる」なんて古風な表現を装飾写本に使ったのは誰だろう。おかげで、この言い回しを真似るだけで元ネタと伝えたいニュアンスがわかる。慧眼である。いとをかし。

◇

コレクションの元になったのは、2015年に医師の内藤裕史氏より寄贈された中世〜ルネサンスのヨーロッパの写本。コレクションはその後も拡張されて、これまで小企画展が3度ほど催されたという。わたしはその3回のうちの1回は観たはずなのだけど、どのタイミングだったのか記憶が曖昧だ。このたびまとめて150点ほどが展示されるとのことなのでありがたい。

寄贈者の内藤氏を医師と書いたけれど、彼は臨床医ではなく大学で研究する医学者。専門は中毒学と麻酔学とのこと。専門との関連があるかどうかはわからないが、中毒的に中世ヨーロッパの写本の虜になったようだ。

今回はこの展示の図録はなく、以前の小展示のものと内藤コレクションを網羅したカタログレゾネ、関連書籍の数々がショップに並んでいた。今回はそれらを吟味する時間もなかったからいずれも購入しなかった。つまり後で確認ができないので、忘れてしまわないうちにいくつか写真を載せて振り返っておきたい。

◆

今回、展示の端々に入手時のエピソードが紹介されていて、何百年も経ってから写本をコレクションすることまでを含めた「小宇宙」なのかなんて思えてくる。

先日、レコール(ジュエリーと宝飾芸術の学校)のオンライン・カンバセーション(ウェビナー)を視聴していたらプリニウス『博物誌』の12世紀の写本が出てきた。そうそう、こんな博物誌的なものも観られないかと期待していたのだけど、内藤コレクションは聖書や時祷書、法令集などが中心なのでちょっと違った。

わたしは一目で写本の内容を理解できるほどの素養は持ち合わせていない。なので、文書の内容ではなく、その手の込んだ写本の技術と視覚的な美しさにもっぱら注目することになる。写本製作の原動力になったのは信仰心だろう。そうした信仰心の反映された聖書などの割合が多いことも頷ける。

当時の写本は獣皮紙に書かれている。かつて学校で羊皮紙と習ったものだ。実際は羊だけでなくさまざまな動物の皮が使われていたらしい。毛を取り除いて、なめした皮を叩いて作った“紙”である。東方から植物由来の紙が伝わるまでは、ヨーロッパではこの獣皮紙が主流だった。

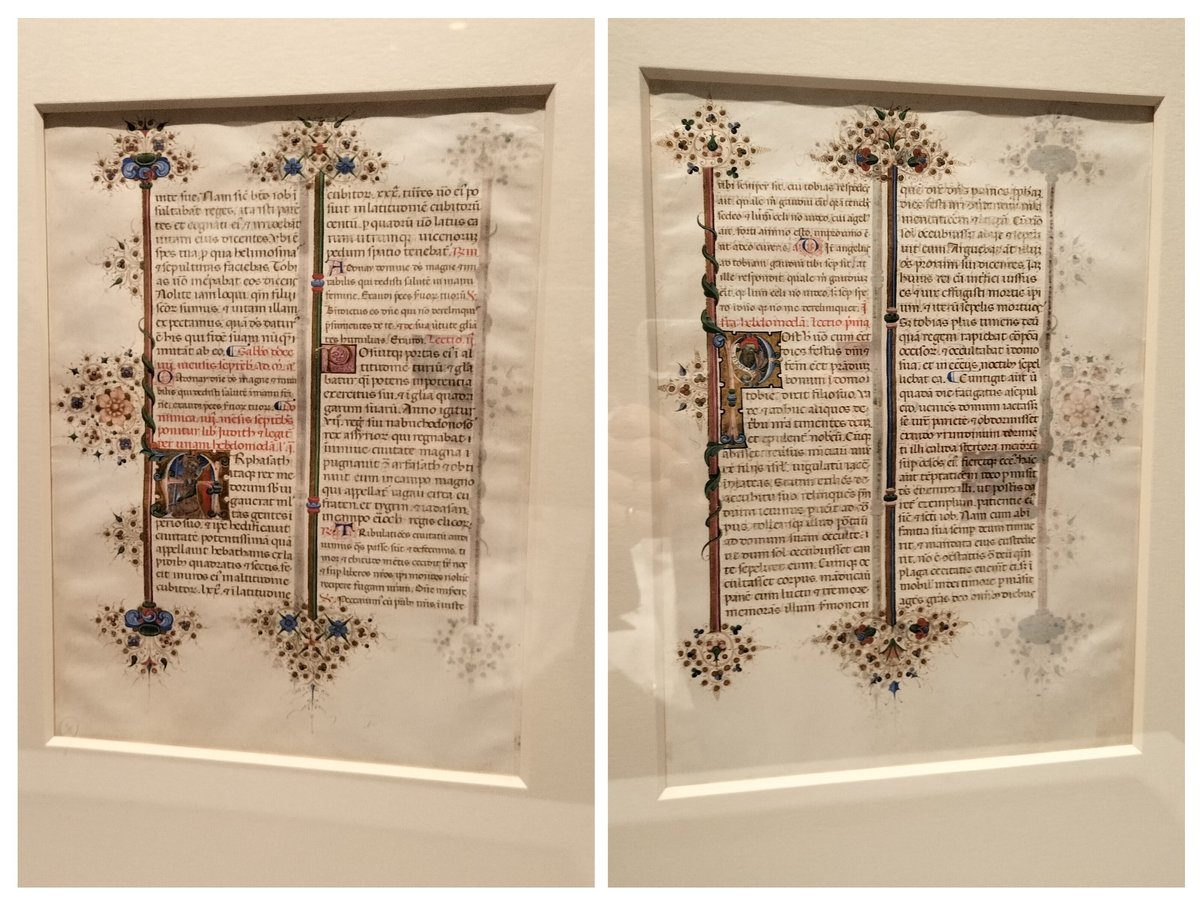

滑らかな獣皮紙に載ったインクのシャープな線と、時に金泥なども使った精緻な装飾は、わたしたち東洋人に馴染みのある毛筆の文化とは大きく異なる。西洋のカリグラフィーと共通するグラフィックデザインの要素が見て取れる。

◇

これは1325〜50年のフランスのものらしい。表紙に紋章があったのでこの名で呼ばれているという(紋章好きとしてはその表紙が見たかった)。この写本によらず、余白には植物や昆虫の絵が不規則な配置で描かれている。どのようにしてこのレイアウトになったのかが不思議だ。書き損じや汚れを隠す目的もあったかもしれない。

この紙葉で興味深いのは、左カラムのライオン部分が貼り付けられていること。獣皮紙では、修正するのに表面を削って加筆する。修正されて部分的に毛羽立ったような質感になっているのを見かけるけれど、この紙葉は別紙を貼り付ける形になっている。面積が広すぎて削りきれなかったのだろうか。なんだか切り貼り修正が標準になっていたという手塚マンガの生原稿を見ているようだ。

◆

写本の零葉はたいてい両面に書かれてあるのだけど、額装されると基本的に片面しか見えず、どうも透けて見える裏面が気になってしまう。いくつか、そんなこちらの気持ちを理解してくれたような展示があった。回り込んで両面が見られるようになっている。

この聖務日課書というのは教会の聖職者のための業務マニュアルといったところだろうか。15世紀なかばのイタリアのものだとかで、ゴシックとルネサンスが同居した感じが面白い。大きく書かれたキャピタルレターの中にはルネサンス的な人物像が描かれている。

この写本については、入手に至った経緯も解説に書かれていて興味深く読んだ。その解説パネルから引用しておく。

内藤氏はこの作品をロンドンの古書店から、 ルネサンス時代のイタリアで作られた聖務日課書という説明で購入しました。それから2ヵ月くらい経った頃、この古書店の主から、イタリア、フェッラーラ侯国のボルソ・デステ侯爵が作らせた聖務日課書の一葉ということが分かったという手紙が来ます。以来内藤氏は作者の正体に思いを馳せ、フェッラーラ訪問を切望するようになります。

ようやく夢を叶えフェッラーラを訪問した内藤氏でしたが、そこの美術館や図書館に求めるものはありませんでした。しかしその後に訪れたモデナの図書館で、『ボルソ・デステのミサ典礼書』という写本に同じ作者の手を見つけます。

2年後、モデナを再訪した内藤氏は、図書館長から、作者がジョルジョ・ダレマーニャであることを教えられました。購入後20年経って、ようやく作者の名にたどり着いたのです。また、所有する一葉はボルソ・デステではなく、その兄で先代のレオネッロ・デステ侯の注文で作られた聖務日課書に由来することも知りました。

◇

聖務には聖歌もある。現代の楽譜とは異なるものの、それが音の高低を表していることは容易に想像がつく。余白の絵は聖歌にまつわる聖書の場面だろう。

これは南ネーデルラント(現ベルギー)、トゥルネーに伝わる1330〜40年頃とされるもので、復活祭の聖務日課で歌われる聖歌を記したものらしい。以下、解説パネルから引用する。

(略)「キリスト復活」が描かれたイニシャルAに「Angelus domini descendit (天より降りし主の天使)」というテキストが続く。キリストは十字杖を一方の手に持ち、もう一方の手を上げて祝福の仕草を見せながら、棺から足を踏み出している。ページ下部の余白では、墓の上に座る天使が埋葬布を持ち上げ、頭光をいただき香油壷を持つ3人の女性たちと向き合っている。全体にわたって、ブドウの蔓や白ウサギなど、細かな装飾が施されている。こうした様式や、彩色による陰影表現への関心の現れから、制作時期は14世紀前半と推定できる。なお本紙葉は、かつて英国の美術史家ジョン・ラスキンが所有していた聖歌集に含まれていたことが知られる。

驚いたことにあのラスキンが所有していたとある。ラスキンが支援したアーツ・アンド・クラフツ。ウィリアム・モリスの装飾は中世美術に範を取っていたではないか。繋がっている。

余談になるが、わたしのスマホケースはモリス柄だ。

◆

そう思えばウィリアム・モリスを連想させる装飾の写本がいくつもあった。

16世紀初頭のドイツの写本。挿絵がずいぶんルネサンス的になってきた。大きな図版だからか、余白の植物模様に額縁のような存在感がある。以前に比べていくぶん規則的だ。

こちらは15世紀なかばの写本だけど、もとは13世紀の百科全書『宝典』。挿絵に描かれた四枢要徳を象徴する4人の女性。この4人に呼応しているのか、青と金のアカンサスの葉、花々、金の果実、そして金の小円文を先端につけた蔓草文様が取り囲んでいる。文字がレタリングではなく自由な手書きに近くなっているのは、主眼が装飾のほうに移ったということだろうか。

◇

写本の文字はまるで活版印刷みたいに見えるけれど、とうぜんのことながら手書きだ。活版のほうがこれを機械化する目的で作られたのだから、似ているのは当たり前。この文字にはインクの溜まりなど人の手を感じさせるところがあって、わたしはそんなところにも魅かれる。

16世紀フランスの聖歌集の一部。赤の五線が見えるから、楽譜の冒頭だろう。インクのムラのおかげでキャピタルレター“L”のストロークがよく見える。現代に伝わるカリグラフィーのストロークと同じだ。

なお、文字まわりの装飾が騎士の兜になっていて、左にはマントの一部がある。横顔なので兜もマントも横向き。その形状は紋章でよく描かれるヘルメットやクレストを連想させて、旗章学徒にとってはじつに興味深い。全体の印象はなんとなく中国の花文字にも似ていて、何らかの影響があったりするだろうかとも思った。

手書きでびっくりしたのが14世紀前半のフランスの法令文書。

写本部分は中央の大きな文字で、その周辺にびっしりと書き込みがある。さらに隙間を埋め尽くすようにひしめくもっと小さな文字群。きっと適用例や解釈が複数の法律家によって書かれてきたのだ。装飾的な美しさだけでなく、こうしたリアルな実用例もコレクションの対象になっているところが楽しい。

◆

実用と装飾をハイレベルで両立させたものも、もちろんある。

北ネーデルラント(現オランダ)の15世紀後半のこの写本は『ズヴォレ聖書』。ページ数がどれだけあるのかはわからないけれど、その書写には、なんと14年の歳月を費やしたという。珍しい3カラムのレイアウトは、3つの詩編が併記されていることによるらしい。各カラムの中ほどにあるイニシャル“D”は『詩編』の伝承的な作者ダヴィデを指す。Dの内部に描かれているのは、ダヴィデの生涯の場面。

写本はもともと冊子にされていたが、現代のコレクションの大半はバラバラになった紙葉それぞれが鑑賞目的で蒐集される。これだけ手の込んだものだから、それは想像に難くない。なお、そうした紙葉単位での鑑賞・蒐集はどうやらけっこう前からあったらしい。

16世紀はじめの北ネーデルラントのこの写本零葉には、新約聖書の場面「離婚について議論するキリスト」の絵が描かれている。余白装飾の草花が写実的なのは、この頃のヘントやブリュッへで流行した装飾の影響だとか。特徴的なのはこの紙葉の周辺の刺繍の縁取りで、これは当時の所有者が小型絵画の形で礼拝に使用したからだという。そうするともともと写本の一部をポスター的に作ったものだった?写本の範疇でくくるべきものではなかったのかもしれない。

この刺繍の縁取り、額縁に相当するものとしてユニークだ。現代でもマクラメ作家さんとのコラボみたいにしてできるアイディアだと思う。どなたか関心ありませんか(自分の絵でやってみたい)。

◇

最後に、両面が見える形で展示されていた小さなものを。額装か展示ケースのなかに収められたほかの展示とはちょっと異質なアクリルケースのスタンドに挟まれている。これは内藤コレクションとして寄贈されたものではなく、内藤裕史氏の個人所有とのことだった。

南ネーデルラント、おそらくブリュッへの1300年頃の時祷書の一部。短いながら、この紙葉の入手にまつわる説明があった。

(略)2018年、内藤氏は国立西洋美術館に追加で寄贈する作品を探しにロンドンを訪れます。その時にこの紙葉を見つけ、チャーミングなたたずまいに惹かれて自分のために購入しました。普段は自宅の仕事机の脇に置かれています。これが氏のもとに残された最後の紙葉です。

きっとこのアクリルパネルも、内藤氏の個人所有なのだろう。じつはわたしも同じものを持っていて、プリントしたL判の写真を挟んで飾っている。だからかもしれないけれど、コレクターが傍に置いて眺めていたい、そんな愛着が滲み出しているような親しみを覚える。

美術館の展示として額装されたものも良いけど、卓上に置く気取らないアクリルフレームの姿も良い。最後に寄贈者のもとに残されたこの小さな写本紙葉がこうして展示されているところに、コレクションとは何かをそっと示す、そんなメッセージを感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?