自然を崇拝する側に立つと、ありのままの表現ではおさまらない。

先日の「没後70年 吉田博展」についてのnoteで、下書き段階では書いていたのだけど、結局削除してしまったことがある。それは、わたしがつらつらと連想(妄想?)した、吉田博にまつわる(かもしれない)人びとについて。

削除したのは、冗長になってしまうのと、展覧会の内容から脱線してしまうのとで、まとめようがなくなったから。わたしは、あれやこれやと考えるのが好きなので、結果的にこういう展開はよくあること。そのまま葬り去ってしまうか、蛇足を承知で書いておくかが、悩ましい。なんとなくもったいないので、今回は加筆して、別の記事に残しておくことにした。

ジョン・ラスキン

わたしは、先のnoteで、ジョン・ラスキンについても少し触れていた。「自然をありのままに写すべき」のところ。単純に、"自然"をキーワードに連想しただけなのだけど、それは、ラスキンの山岳風景画に共通した視点と洞察があるように思えたからだ。下の絵は、2年前に三菱一号館美術館で開催された「ラファエル前派の軌跡展」の図録より、ラスキンの水彩画2点。

「自然をありのままに写すべき」と言ったジョン・ラスキンは、19世紀の英国の社会評論家。それこそ、自然を忠実に写していたターナーの風景画を高く評価していたので、美術評論家といわれることの方が多いようだ。上に載せたように、みずから絵を描いて実践したりもした。近い指向性をもっていたラファエル前派やアーツ・アンド・クラフツ運動のパトロンとしても知られている。

産業革命による機械工業化で、世の中は一変した。その反動としての自然回帰の潮流を促した思想家として、19世紀の文化人に対するラスキンの影響力は凄まじかった。日本でも、19世紀後半から20世紀初頭には、ラスキンの影響を受けた画家や文筆家がとても多い。夏目漱石もそのひとり。

夏目漱石

漱石作品にはラスキンの名が出てくる。『三四郎』では、物理学者の野々宮が「きみ、ラスキンを読みましたか」と聞いている。たしか他の作品でもラスキンに言及していたものがあったはずだ。ラスキンは1819年生まれ、漱石は1867年生まれ。漱石が英国留学をした1900年に、ラスキンが亡くなっている。

吉田博展の展示の最後に、10分ほどの映像が流されていた。その映像は、『三四郎』に吉田博の作品が登場していることにも触れていた。『三四郎』は、わたしの好きな作品で、何度も読んだ。しかし、実はここで言われるまで、それが吉田博の作品についてだったとはまったく気づいていなかった。有名な話なのかもしれないけど、わたしには大きな発見だった。

それは、三四郎と美禰子が、明治41年の太平洋画会展(作中では丹青会の展覧会)に赴いたときの場面。

長い間海外を旅行して歩いた兄妹の絵が沢山ある。双方とも同じ姓で、しかも一つ所に並べてかけてある。美禰子はその一枚の前にとまった。

「ベニスでしょう」

これは三四郎にもわかった。なんだかベニスらしい。ゴンドラにでも乗ってみたい心持ちがする。三四郎は高等学校にいる時分ゴンドラという字を覚えた。それからこの字が好きになった。ゴンドラというと、女といっしょに乗らなければすまないような気がする。黙って青い水と、水と左右の高い家と、さかさに映る家の影と、影の中にちらちらする赤い片とをながめていた。

漱石は、"兄妹の絵"として、吉田博と、当時は義妹でのちの妻となる、ふじをの作品群を登場させている。三四郎と美禰子の心境を代弁するように、作品自体についての描写はもとより、画家についての情報も、違和感なく入れ込んでいる。

吉田博とふじをは、『三四郎』連載開始の前年に結婚している。もしかしたら、漱石は吉田夫妻のことを知っていて、小説ではあえて兄妹として使ったのかもしれない。そうだとしたら、画家名を伏せてほのめかすことで、わかる読者にはわかるというニクいくすぐりだ。ヴェネツィアの風景画の描写説明があるけど、これもおそらく作中の別場面をほのめかしている。赤い片=干された唐辛子か。

漱石作品には、やたらと当時最新の美術作品がでてくる。そのなかで、匿名ながらも言及されている、新進気鋭の風景画家。漱石も、リアルタイムでどんどん頭角をあらわす吉田博が気になっていたんじゃないかという気がする。

ジェームス・マクニール・ホイッスラー

吉田博は一時期、ホイッスラーに傾倒していたらしい。展覧会では、隅田川の版画作品について、「私淑したホイッスラーのテムズ河景を想起させる連作《隅田川》」として紹介されていた。参考までに、その隅田川連作(上)と、ホイッスラーのテムズ川を描いた作品(下)を、それぞれ「吉田博展」と「ホイッスラー展」の図録より載せておく。

ホイッスラーと言えば、ラスキンに酷評されて名誉毀損の裁判をおこした逸話がある。ホイッスラーに心酔していたという吉田が、ホイッスラーを酷評したラスキンの影響を受けるということはありうるだろうか。わたしは、"自然"というキーワードと山岳風景画の雰囲気から勝手に連想して、ラスキンを取りあげはしたけれど、吉田博とラスキンのつながりについては、実のところよくわからない。

ちなみに、ホイッスラーとラスキンの裁判については、2014年に横浜美術館で観た「ホイッスラー展」で扱われていた。せっかくなので、図録から引用しておく。

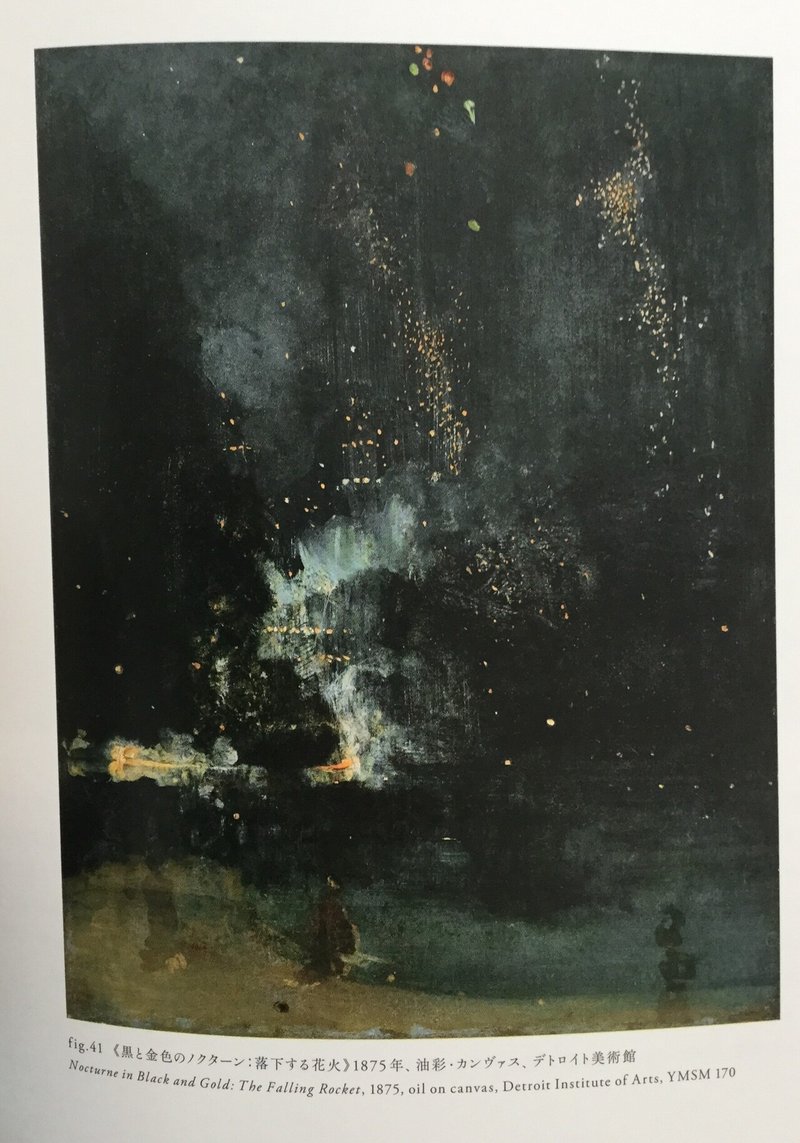

《黒と金色のノクターン:落下する花火》は、ロンドンのクリモーン・ガーデンズのアトラクションのひとつであった打ち上げ花火を描いたものであり、1877年に開催されたグローヴナー・ギャラリーのオープニングの展覧会に出品された。この作品は批評家ジョン・ラスキンの目にとまり、ラスキンは労働者のために刊行していた雑誌『フォルス・クラヴィゲラ』誌で「私はこれまでロンドンっ子のあつかましさを嫌というほど見聞きしてきたが、公衆の面前で絵具壺のなかみをぶちまけるだけで、200ギニーを要求するほどふざけたやつがいるとは考えてもみなかった」という見解を示して、ホイッスラーの作品を酷評した。ホイッスラーはこれに激怒し、ラスキンを名誉毀損で訴えた。19世紀の美術史上でよく知られている「ホイッスラー対ラスキン」の裁判である。

芸術が意義ある内容を含むべきであると考えたラスキンと、色と形の組み合わせによって生み出される感覚的な美を絵画に求めたホイッスラーとの間には、根本的な相違があった。ホイッスラーは裁判の中で、この絵は特定の場所を描いたのではなく、情景から思い起こされた芸術的な印象を表現しようとしたのであり、200ギニーという値段は、ホイッスラーが彼の生涯のなかで得た知識に対して支払われるべきものであると説明している。

ホイッスラーは勝訴したものの、賠償金はわずか1ファージングで、その訴訟費用などのために、破産へと追い込まれた。その後、ロンドンの美術商ファイン・アート・ソサエティからの依頼でヴェネツィアに赴き、再起をかけてエッチングを制作するのである。

このコラムにあるように、ホイッスラーとラスキンの絵画表現に対する姿勢は、そもそも方向性が違っていた。ホイッスラーの作品は、"自然を写す"ことだけでなく、その情景からの印象を表現しようとしていた。

吉田も、"自然を写す"ことを目的にしていたのではなく、「崇拝する側に立ちたい」と言っていた。自然の事物を写実描写するよりも、もっと超越した視点で発言している。

自然を"崇拝"することによって感じられる霊感や崇高さは、自然の形態描写だけでは表現できない。なるほど、画面上の調和を重視して表現していたホイッスラーに親和性が高かったのもうなずける。

そう、吉田が目指すものは、"自然をありのままに写す"だけでは、表現しえないものなのだ。

わたしの吉田博まわりの情報ソースは、ほぼ今回の展覧会だけ。そのうえ、吉田自身がつづった文章を読んだわけではないので、取りこぼしはかなりあると思う。しかし、もし仮に吉田がラスキンについてなにか語っていたら、今回の展覧会でもどこかで触れられていたことだと思う。

それが見あたらない時点で、答えは出ているのかもしれない。吉田にとって、ラスキンの思想がそれほど響いていなかったということだ。

あれこれ考えるのが好きなわたしは、ここまで考えて、ようやく、これ以上吉田博とラスキンについて考える意味はなさそうだと思った。ここまで書いて、やっぱり蛇足だったかという気がしないでもない。noteに書くのはやめておこうかともすこし思ったけど、また同じ思考をくりかえさないために、残しておくことにした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?