リモート環境でUIデザイナーに求められたこと

僕はDeNAという会社でUIデザイナーとして新規のプロダクトを作っています。DeNAには職種やポジションによる上下が無いため、トップダウンではなくボトムアップでのモノづくりを推進。

発言責任・傾聴責任のもと、ディレクターやプロデューサーにもデザイナーとして意見を交わします。

こうして開発を進めていく中で、共通して求められたことが機転の良さでした。

今回は、リモート環境での「機転」について書いていきたいと思います。

1.「機転が利く」とはなにか

ビジネスの場でよく聞く「機転が利く」「機転がいい」とは何か調べると

その場の状況をよく見極めて臨機応変な対応ができる心遣い。

Weblio 辞書

と出てきます。

僕らがよく求められるコミュニケーション能力とは、頭の回転や優しさではなく「機転が利く」、つまりは臨機応変な対応ができる心遣いだったのですね。

ただ、この「心遣い」という行為はとても曖昧で解像度が低く、捉え方次第で意味合いが変わってしまうアプローチだと思います。

何故なら、受け手・タイミング・職種によって「良い」の定義が変わってしまうからです。「why / how / what」においてデザイナーとして最善を提示してもコスト面で断念せざるを得ない時や、見た目よりも軽量設計の方が大事な時もあります。

こうした問題に直面したときに必要になるのが「機転の良さ」なのです。

では機転を効かせるとはどういうことなのでしょうか?

2.解像度を上げていくアプローチ

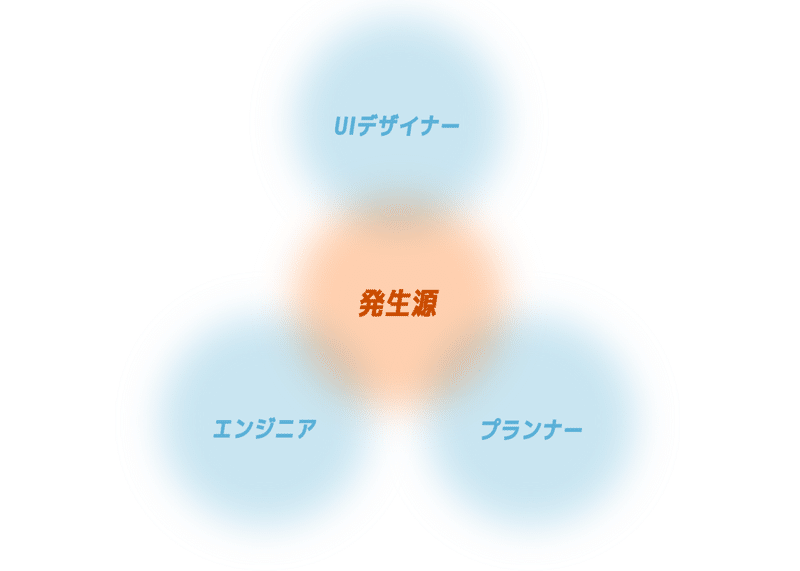

リモート下で生まれた課題は、それぞれの職種が感じた共通認識が発生源であることが基本です。下図でわかるように、発生源から遠いほどその輪郭はぼやけていきます。

リモートワークを行なっていると、

このぼやけた部分を個々の感性で補おうとするので、それぞれの課題認識がズレていき曖昧になっていくことがわかります。

その中でUIデザインを作っていて感じたことは、

文字ベースのやりとりになったことで、感想が主観的になっていく、かつ言語化され過ぎていく、ということです。

言語化は良いのでは?と感じるかと思いますが、デザインが仮の状態で言語化されすぎると、フィードバックの温度差や、感想が言葉に向いてしまい本質ではないところで議論が起こり、巻き戻りや持ち帰りが多く発生する原因になります。

なので、課題の解像度をあげるアプローチをします。

このように、「UIデザイン〜Vmoc〜手触り」の順でアプローチの解像度は上がり、曖昧さは消えていきます。今までUIデザインと口頭で補っていた部分がリモートでは曖昧になっていくので、

「課題に対して解像度を上げていくこと」

こういった機転を効かせることが求められます。

3.低コストで実装という罠

開発を進めていると、必ず耳にする「低コストで実装」という言葉。

エンジニアの工数をかけずに開発・実装しましょう、ということなのですが

リモート下では、UIデザインの工数が計算されていない事が本当に多い。

どれだけ簡単な実装でもUIの工数はほぼ100%かかってしまう上に、先ほどの画像のように手触りほど課題の中心に近いため、「作ってみたけど違う」というインプットが非常に多いと思います。

こういうときも機転が求められ、UIの設計をするよりまずはアニメを作ってみるのが良いです。

UIのビジュアルや大きさを決め切る前に、動いた状態を見て判断します。

ゲームの制作では豆腐でインゲームを作ってみて触り心地を確かめる、というのは有名ですが、プロダクト制作でアニメを作る重要度はこれからも上がっていくと思います。

アフターエフェクトでアニメを作ってもいいですし、エンジニアと相談してUIモックなしでいきなり実装してもらいアニメーション付きで手触りを掴むというのも非常に有効です。

この方法の最大のメリットは、感覚がよければそのまま実装に進めますし、zoomなどで話しながらアニメの調整ができるところです。

さらに、アニメが先にできることでUIデザインの工数も把握しやすい一石二鳥です。

4.まとめ

ボトムアップかつリモートワークの環境下では、現場起点で仕様が変更されることも多く、スピード感と正確性が求められます。

このときに一番確実なアプローチは、課題の発生源からの距離に一番近い手触りを確かめることですが、そもそも手触りはアニメーションとUIの集積です。

いきなり手触りチェックは不可能でしょう。

設計とGUIのイテレーションを高速で回す作り方から、課題の解像度をあげて共通認識をはっきりさせる事を求められるようになったと感じています。

では、また!

ありがとうございました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?