査定で削ったお金の行方

「財政課から追加の資料要求キター━(゚∀゚)━!」

「積算根拠を精査するので明日朝までにみんなで作業するぞー」

「それって,財政課が査定で削るところ探すための資料ってことだよね。徹夜までして作る意味あるのかな?」

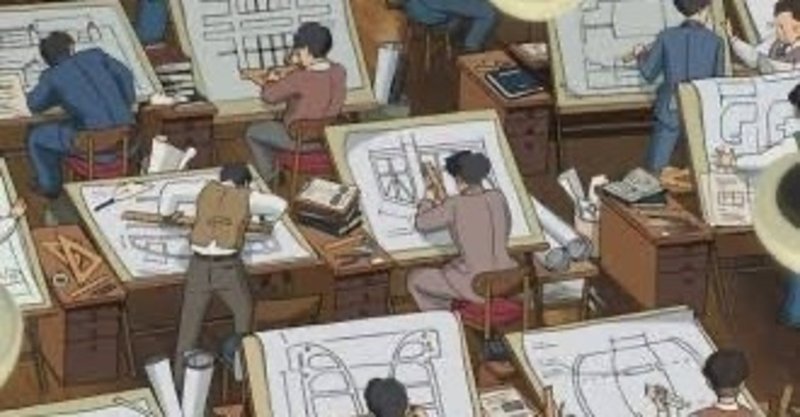

#ジブリで学ぶ自治体財政

自治体の予算編成作業はこれから佳境に入りますが,私の経験から言えば自治体の業務の中でたぶん最も多くの人員と労力を割くルーティンイベントです。

10月下旬から2月上旬までの約4か月,役所を挙げてひたすら新年度予算の調製作業にいそしむわけですが,その大半は伝言ゲーム。

各施策事業の内容の詳細,経費の内訳,積算根拠などを資料で示し,それぞれの必要性,緊急性,手法の妥当性,効率性などを財政課が精査し金額を査定するこの過程で,予算要求する現場ではその資料作成のためにたくさんの人手をかけています。

作った資料を束ねて提出し,ヒアリングを受け,質問事項に対する説明資料を追加で作成し,そのヒアリングをまた受け,その繰り返しの果てに財政課から示される厳しい査定金額。

それまでの労苦が実ることもあるでしょうが,あれだけ資料を提出し,その内容を説明したのにそれが査定額に反映されなかったときの徒労感は筆舌に尽くしがたいものがあります。

この徒労感,なんとかならないものでしょうか。

実際に自治体の予算編成作業の多くは歳出予算の削減に向けた金額の精査です。

本来であれば,数ある政策課題の中で緊急かつ重要な分野についての取り組みの是非やその手法について議論する時間に多くを割きたいところですが,自治体の財布は一つですし,予算を組んだ段階では収入と支出は同額なので,次年度予算を組むにあたって収入が減る見込みであれば,どこかの支出を減らさざるを得ませんし,収入が同じであってもどこかの支出が増える見込みであればやはりどこかの支出を減らさないといけません。

このため,安定的な収入増が見込めない昨今の地方自治体の現状にあっては,予算編成にあたっては,新たに何をやるべきかという議論よりも,収入減少に見合う支出削減,あるいは新たに必要となる経費への充当を目的に,既存事業にシーリング(要求上限額)を設定したり,個別の経費を査定して削減したりして財政課が自由に使えるお金をかき集める作業が大半を占めてしまうのです。

しかし考えてみると,そうやってかき集めたお金はどこに行くのでしょうか。

財政課がシーリングや査定で削ったお金は,財政課が使ったりため込んだりするわけではなく,自治体としてやらなければいけない施策や事業,重要と考えている政策の推進に使われます。

税収をはじめとする財源の確保が安定的でないこと,また社会保障費など義務的に支出すべき経費が増加することなどによる収入の減少や義務的経費の増加への対応に充てる要素もありますが,その場合であってもそのために必要な財源をすべての部門から等しく集めるのではなく,より重要性の高い施策事業の財源を確保するために優先順位の低いところ,より効率化が図れるところに充てていた財源を移転することが査定の目的です。

厳しい財政状況の中,他の事業の経費を削減してでも推進すべき重要かつ緊急性の高い事業に充てる経費を捻出するために,つまり,財政課から見れば,政策推進を担う部局が実施すべき,継続すべきと言っているその予算要求に対して何らかの財源を手当てするために,既存の施策事業全体を見渡してそのあり方や内容や見直して財源を生む作業を査定という形で行っているのです。

この戦いの真の勝者は誰なのでしょうか。

新しい公園を作りたいが既存の公園の維持管理費は削減したくない。

福祉充実のための新たなサービスを始めたいが既存のサービスは維持したい。

それぞれの政策を推進したいと言っている組織と,既存事業の見直しを行いたくないと言っている組織は,実は大きくとらえると同じ部局です。

課や係の単位であれば新規事業ばかりやるところと既存事業だけを担当するところに分かれるかもしれませんが,部や局の単位でみればどこもみんな「新しいことをやりたい」が「既存事業の見直しはしたくない」ので「どこかほかのところから財源を持ってきてほしい」と言っているのが実情です。

この「どこかほかのところから財源を持ってくる」ために財政課において全ての事業費を精査したり,厳しいシーリングで予算要求そのものに上限を定めたりしているわけですが,実は多くの事業担当課の「新しいことをやりたい」という声が大きければ大きいほど,そのために確保すべき財源の規模は大きくなり,財政課が用意する金額は大きく,すなわちシーリングや個別の査定は厳しくなるのです。

査定で削られたお金がどこに行くのかは査定された側から見れば極めてわかりづらいので,自分の担当事業を死守しようと躍起になりますが,財政課が査定で集めたお金はそのお金を必要とする部局に行くのですから,その部局の長としては可能な限り財政課の査定を介することなく,自分のことを自分で考えて決めることができるほうがいいだろう,というのが,私が提唱し実践してきた「枠配分予算」です。

よその財布に手を突っ込む前にまず自分の財布の中を探り,自分が使えるものを全部見ることができます。

自分の財布の中身が少ないのであれば,新しくやりたいことへの規模を縮小することも自分で考えざるを得ませんし,やりたいことへの意欲が強ければ,自分の手持ちのほかの事業を見直して財源を捻出することも自分の裁量でできます。

なんと言っても,自分の裁量の利くお金であればいちいち財政課にお伺いを立てる伝言ゲームの労力も省くことができ,自分の意志で事業間の優先順位や個々の事業のやり方,経費の積算も自分で考え,調整できるのです。

もちろん,この権限を持つこととなった部局の長は自分の部下職場同士の軋轢を自分で捌かなければいけないので,それを回避し財政課に押し付けたくなる気持ちはあると思いますが,実は事業担当者から見て,あるいは行政サービスを受ける市民から見れば,明らかに「枠配分予算」のほうがHAPPYな結論に至ることができる,という話を次回にしたいと思います。

★「自治体の“台所”事情 ~財政が厳しい”ってどういうこと?」をより多くの人に届け隊

https://www.facebook.com/groups/299484670905327/

グループへの参加希望はメッセージを添えてください(^_-)-☆

★日々の雑事はこちらに投稿していますので,ご興味のある方はどうぞ。

https://www.facebook.com/hiroshi.imamura.50/

フォロー自由。友達申請はメッセージを添えてください(^_-)-☆

★「自治体の“台所”事情“財政が厳しい”ってどういうこと?」について

https://shop.gyosei.jp/products/detail/9885

2008年12月に本を出版しました。ご興味のある方はどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?