我々の恋愛観は、30年前の『きらきらひかる』にまだ追いついていない!

2月の「本と、おしゃべりと、」は恋愛小説がテーマ。5冊ほどの候補をぐるぐる読み返したうえで、江國香織の『きらきらひかる』を取り上げることにした。

なお、この記事はネタバレ全開なので、未読の方はご注意願う。

本作は1991年発表なので、2021 年現在でちょうど30年が過ぎている。

同性愛、アルコール依存、うつ病、セックスレスなどを扱っているので、発表当時はセンシティブな内容に踏み込んだ作品と捉えられただろう。どちらかというと、イロモノ的扱いもあったかもしれない。

私は1992年公開の、薬師丸ひろ子主演の同名映画を見てから小説を手に取った。

その時は煽り文句に踊らされて、同性愛やアルコール依存症など、物語の初期設定に気を取られたように思う。

しかし、今回読み直して、主人公たちが最後に選ぶ人生に改めて感銘を受けた。

迷い、傷ついた末に彼らが選んだのは、お互いに愛情を持ちながら尊敬といたわりを共有する「多夫多妻ユニット」だったからだ。

この記事はこの点に主眼を置いて書く。

1・30年前よりは社会は「多様性」を受け入れている、けど…

同性愛者に対しての差別や不利益はいまだに多く存在しているが、30年前に比べれば理解は進んでいると言えるだろう。少なくとも公に同性愛を非難すれば、多くの人から叱責を受ける世の中にはなった。

しかしその一方で、複数のパートナーの存在を理解し合う関係(ポリアモリー)は、まだまだ認知度は低く、言葉すら知らない人が多いだろう。

ポリアモリーや多夫多妻制は、近年の「家族であることの閉塞感」に対する解決策の一つとして、今後選択的に広まっていくだろう、と私は考えている。

『きらきらひかる』が同性愛を扱っているのは間違いないが、それは多数の材料の一つに過ぎない。30年前には認識があまりにも薄かったので、私自身もちょっと変わった人たちの恋愛小説としか読み取れなかった。

確かに本作は、当時認知されにくかった題材を提示しているが、もっと語るべきなのは主人公たちが最終的にどこにたどり着いたか、ということだ。

2・『きらきらひかる』の概要 主人公たちがたどり着いた結論

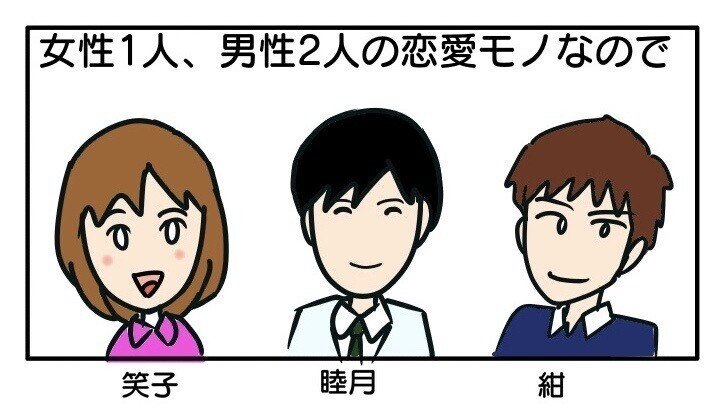

本作は男性2人、女性1人で構成される恋愛小説だ。旧来のイメージなら、この構成を見れば、男性2人がヒロインを取り合う展開を想像するだろう。しかし、本作はそんな展開は全くない。

物語では、睦月と紺という男性2人の恋愛が先にあって、親へのアリバイ工作的な見合いで睦月は笑子と出会う。笑子はアルコール依存症とうつ病を抱えている。物語が進んでも男性2人の愛は健在。笑子は、睦月と紺の関係を好意的に受け入れたうえで睦月と結婚する道を選ぶ。

ある意味ここでハッピーエンドを迎えても良いのだが、しかし親や友人などのどうでもいい外野軍団がこの3人の関係を許さない。「夫婦はこうあるべき」、「結婚したら子供作るのが幸せ」と旧態依然とした化石概念を押し付けてくるのがとことんウザい。

現代なら「個人の性に干渉するな! 社会は多様であるべきだ」という言葉で解決できそうだが、1991年を生きる笑子と睦月の中にも古き常識があり、周囲の圧力に追い詰められていく。

このあたりの展開は、マジョリティーの同調圧力に締め殺されるマイノリティーの悲劇を描いた作品とも言える。しかし、物語はちょっと意外な結末を迎える。

一気にネタバレしてしまえば、「親や世間はどうでもいいから3人で楽しく暮らそう」、というのが本作の主人公たちが出した結論だ。

念のため書いておくが、笑子は性的な要求はしないが、精神面で睦月を愛している。睦月は心身共に紺を愛しているが、精神面で笑子への愛も深い。紺はパートナーとしての愛情は睦月だけに向いているが、笑子を大切な存在として受け入れている。

つまり3人で暮らすといっても、乱交を日常とするような関係ではなく、それぞれの愛し方をお互いが認め合うことで共同生活が成立する、そんなある種のユートピア的な結末に、非常にさりげなく着地したのが本作の凄さだ。

本作から30年たった今でも、「夫婦」や「恋愛」について、「こうあるべき」という呪いに私たちは縛られている。このような点を考えれば、30年前の作品である『きらきらひかる』に、我々の恋愛観は全く追いついていないことが分かる。

3・ポリアモリーや多夫多妻に対する期待は、ロバートAハインラインに刷り込まれた

現在、日本やキリスト教圏では一夫一妻が当然とされている。

しかし、冷静に考えれば、「2」という最小の複数で構成される一夫一妻制は、経済、感情、子育てなどのあらゆる点で劇的にもろい。

仮に健康や経済的事情などでパートナーがダウンすれば、一夫一妻制はたちまち半分の力を失う上に、パートナーは経済的な負荷にすらなる。大人二人でも子供を育てるのが難しい時代に、健康面でダウンしたパートナーまで一人で支えるのは、社会体制として明らかに非効率ではないだろうか?

また、一夫一妻制は精神面でも激しくもろい。男女それぞれの身体的特徴は、理解が進みつつあるとはいえまだまだ分かり合えていない。相手の身体構造がわからない者同士が1対1で唯一無二の存在として暮らすのだから、トラブルが起こらないはずはない。わからないはずの相手に「なぜわかってくれないの?」と嘆くのは無駄なことだ。

おそらく私たちは「それが夫婦だから」、「当たり前だから」、「慣れるしかない」と刷り込まれているに過ぎない。

試しに考えてみてほしい。イスラム圏に生まれていれば、私もあなたも一夫多妻が普通だと思うはずだ。江戸時代に生まれて世継ぎを残すことが重要な課題であれば、そこに知恵や力を絞るだろう。

つまり、結婚や家族の制度は社会の要求によって成り立つ面が大きいのだから、現在の一夫一妻も社会の変容を反映して変わっていくことは自明の理だ。

そしてもう一つ考えてほしい。現在の結婚制度は完全なもので、結婚によって幸せが訪れると確信できる人はどれほどいるだろう? 結婚はしたものの気がつけば愚痴ばかり、そんな人が周囲にどれほどいるだろう? それならば、選択肢としての多夫多妻は、現在の閉塞した結婚観の打開策の一つになるのではないか?

多夫多妻制と言っても私が提案するのは選択的なものだ。つまり、一夫一妻を守りたい人に変化を求めるわけではない。方向としては選択的夫婦別姓の議論と同じだ。

とにかく、一夫一妻が絶対の掟でさえなければ、時期や環境に応じた柔軟なユニットが組めると私は思う。特に出産や育児において、出産と授乳時の女性の苦労を男性が分かち合うことは難しい(もちろん、多くの男性は努力はしているだろうが…)。一方、ユニットに複数の女性がいれば、気持ちを共有できるだけでなく、本人たちが拒みさえしなければ授乳すら共有できるだろう。育児を女性だけに押し付けようという気は全くないが、今のところ妊娠、出産は女性にとって大きな負担なのは間違いない。なんと言っても出産は命がけで、命をかけている女性にどこまで寄り添えるか、と考えれば、この主張も少し聞き入れてもらえるのではないか? そしてその苦労を分かち合える同性が、親子ではなくパートナーとして身近にいることに安らぎを見いだせる人は多いはずだ。

このような発想は私独自のものではなく、SFの大家ロバートAハインラインに学んだものだ。ハインラインは初期には『宇宙の戦士』など右翼的愛国主義小説を書いているが、ある時期から『月は無慈悲な夜の女王』、『愛に時間を』などで多夫多妻の家族を描いており、夫婦や家族の愛情のバリエーションを探求している。これらの作品が書かれたのは50年ほど前のことで、『きらきらひかる』が登場するより20年も前のアイデアだ。

つまり、多夫多妻の可能性を語る小説は、半世紀も前から社会に多数存在していたわけだ。

4・もちろんすべての問題が解決するわけではないけど…

念のため書いておくが、私は多夫多妻制を導入すれば、現状の全ての問題が解決するとは思っていない。新しい環境ができれば、そこにも何らかの問題は出てくるだろう。ただ、自分自身や周囲を見渡してみて、一夫一妻が最高の姿とは思えないから、選択肢を増やしてどうか、と提案しているだけだ。

一夫一妻で幸せに暮らす人を責めるつもりは微塵もない。しかし選択肢が増えれば、負担が減ることも多い。その点を踏まえた一つの提案として読んでもらえると嬉しい。

もう一つ書いておくが、多夫多妻という言葉に眉をひそめる人の多くは、「多くの異性と関係したいからそんなことを言うのだろう」と指摘する傾向があるように思う。

そんな人こそ、ぜひ『きらきらひかる』を読んでいただきたい。本作はゴシップ的な材料を多数扱っているが、内容は極めてシンプルで、キュンとする場面も多い恋愛小説だ。

社会を無難に渡ることができない笑子や睦月たちの「自分らしい愛し方」を許せる人が増えれば、世の中はもっと寛容になり、多くの人にとって生きやすくなるだろうと私は思う。

この記事が参加している募集

サポートありがとうございます。サポートにて得たお金はより良い記事を書くための取材費に当てさせていただきます。 また、「入管・難民関連の記事に関してのサポート」明言していただいた分は、半分は支援のための費用とさせていただきます。