【鬼滅の刃】鬼2人から、平安時代と邪馬台国の卑弥呼まで繋がりました。

魘夢と猗窩座のことを調べると、なるほどそこに繋がるんだと自分でも驚きました。

魘夢から読み解く

魘夢の「魘」は平安時代に深く関係がありました。

「魘魅」という言葉があり、妖術で人を殺す、まじないで人を殺すという意味です。

日本では魘魅と並んで蠱毒が恐れられるようになりました。

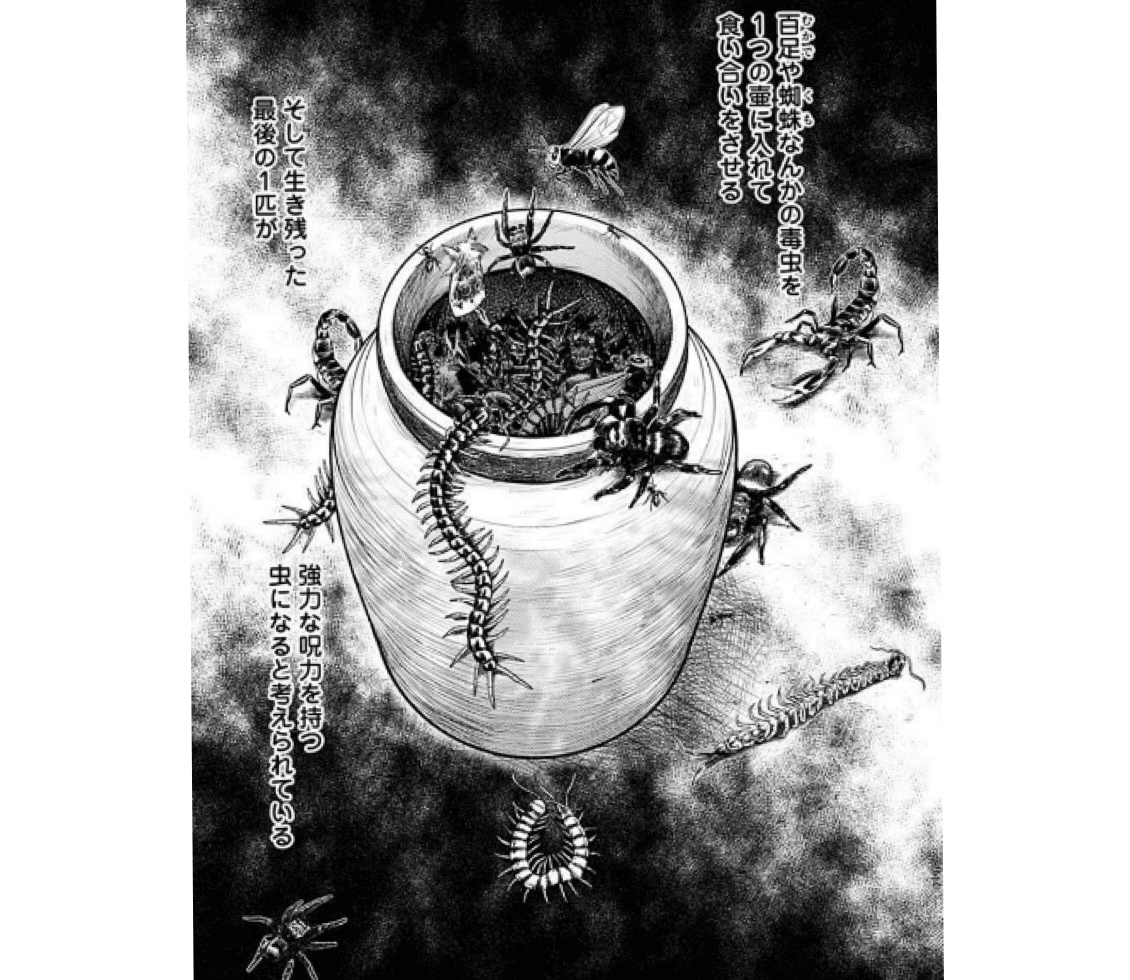

蠱毒とは、中国から伝えられ、壺の中に大量の毒のある虫を閉じ込めては共食いをさせ、最後に残った1匹を呪に用いる呪術です。それは虫だけでなく、毒蛇や狐や猫などがあったそうです。

玉壺の壺は虫ではなく魚ですが、その魚も毒がありました。これもある意味、蠱毒です。

厭魅が庶民にも広まったのは平安時代の頃です。具体的には丑の刻参りなどがあります。

魘魅とは逆で、

人を救うための、心身のけがれや災いなどを人形にうつす形代流しなどがあります。

奈良時代からはそれらの呪術を用いていたのが、呪禁師です。

呪禁師は呪術によって病気の原因となる邪気を祓う治療や安産などのために欠かせないものとされていました。

中国からきた平安時代の律令制には「典薬寮」があり、医師、針師、按摩師、呪禁師で構成され、医学の専門職でした。

ここから先は

3,459字

/

30画像

¥ 150

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?