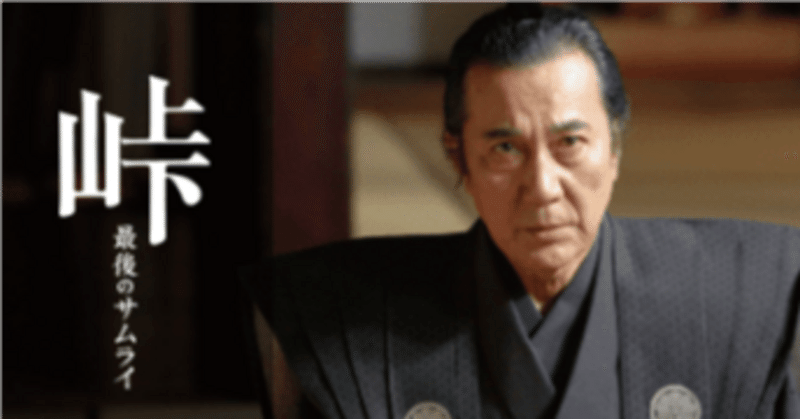

【映画 峠 最後のサムライ】理想に殉じる

<敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”>

慶応3年(1867年)、大政奉還。260年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。

慶応4年、鳥羽・伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。越後の小藩、長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・西軍いずれにも属さない、武装中立を目指す。戦うことが当たり前となっていた武士の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。

だが、和平を願って臨んだ談判は決裂。継之助は徳川譜代の大名として義を貫き、西軍と砲火を交えるという決断を下す。

妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の戦いが始まった……。

昨年公開された、幕末の長岡藩家老・河井継之助を主人公にした映画。

原作は司馬遼太郎。

ボクは高校生の頃に読んだ。

幕末の有名な志士や武士たちの中で、河井継之助という存在に派手さはない。

映画は、原作の後半部分を淡々と描いたという感じで「娯楽映画」として観れば今ひとつ盛り上がりに欠けると言える。

しかしボクは、ずっと胸にくるものがあった。

それは、河井継之助が自らの理想に殉じていくことを知っていたから。

大政奉還で矛先を失いかけた西軍が引き起こした(とボクは思っている)鳥羽伏見の戦いから、継之助は止められる可能性は極めて低いと知っていたはず。

会津・桑名の両藩が意地になっていることもわかっていたはず。

それでも領民に戦禍が及ばないようにと、平和裏に収める方法を真っ向から突き進んだ。

しかし結果的に受け容れられず、譜代の家臣、武士という立場を重じて降伏も選ばず、結果的に多くの領民の命とともに、自らも果てた。

ボクにも多分にこの気質があるので、痛いほど分かる。

こうした気質のために、自分で作り上げてきた場所から身を引いたこともある。

周りから見えれば損をしていると感じるかもしれない。

しかしボクは、自らの理想や正義のためにどんな大きなものでも捨てることができてしまう。

まぁ、正義という言葉は好きではないのだけど、集団としての正義ではなく、自らの正義は持って然るべきかと思う。

河井継之助は、その自らの正義のために領地を戦火に晒し、長い間、長岡の人たちから恨まれていたとも聞く。

西軍に降伏して、領民を守るほうが正義ではないのかという考え方もある。

でもね、できないんですよ。本当によく分かる、と言うとおこがましいけど。

そう考えながら観ると、継之助が楽しかろうと思って妻を芸者遊びに連れていくシーンすら泣けてくる。

この映画はそれほど評価は高くなかったようだ。

だろうなぁ、難しいと思う。2時間足らずで河井継之助を伝えるのは。

会津の白虎隊のようなわかりやすい悲劇もないし、土方歳三のようなタレント性もない。

しかし、二分した幕末において、こうした人物がいたということは多くの人に知って欲しいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?