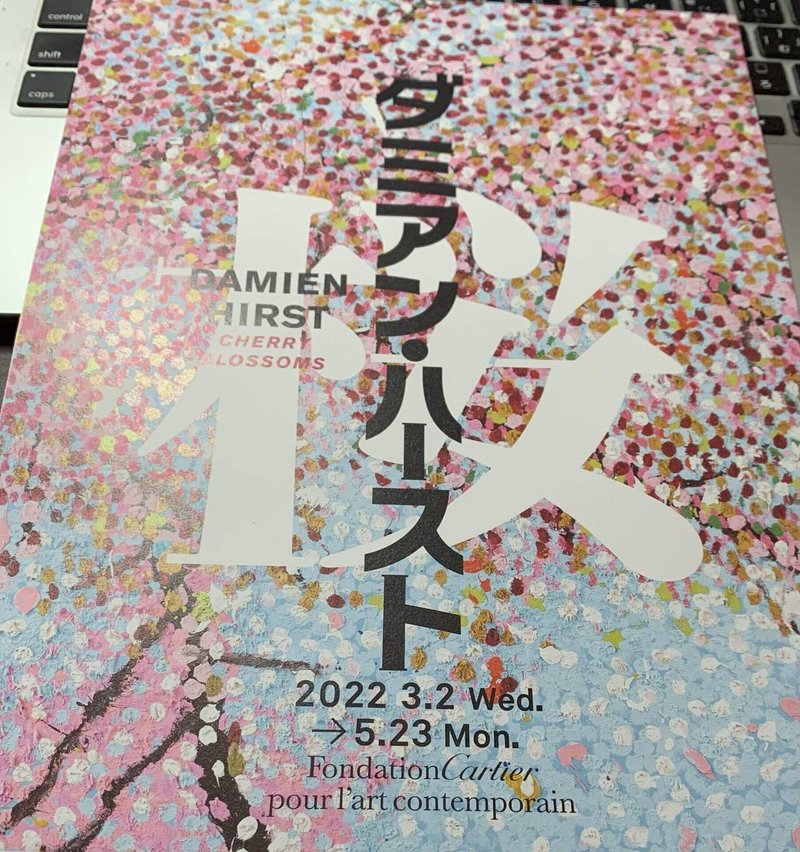

5月に今年最後のお花見を 「ダミアン・ハースト 桜」展

先日、ずっと気になっていた

国立新美術館の「ダミアン・ハースト 桜」展の

最終日に滑り込むことができました。

これまで

わたしは彼のことを知りませんでしたが、

彼は英国出身の現代美術作家で、

日本では初めての大規模個展です。

今回のテーマは「桜」。

今回の作品展はカルティエ現代美術財団が

昨年夏から今年年明けにかけて

パリで初めて紹介したもので、

日本では桜の季節の始まる

3月から5月にかけて開催されていました。

(パリでの公開時にはもっとたくさんの作品が

あったのかもしれませんが)

今回来日したのは、

彼自身が選んだ24点の作品。

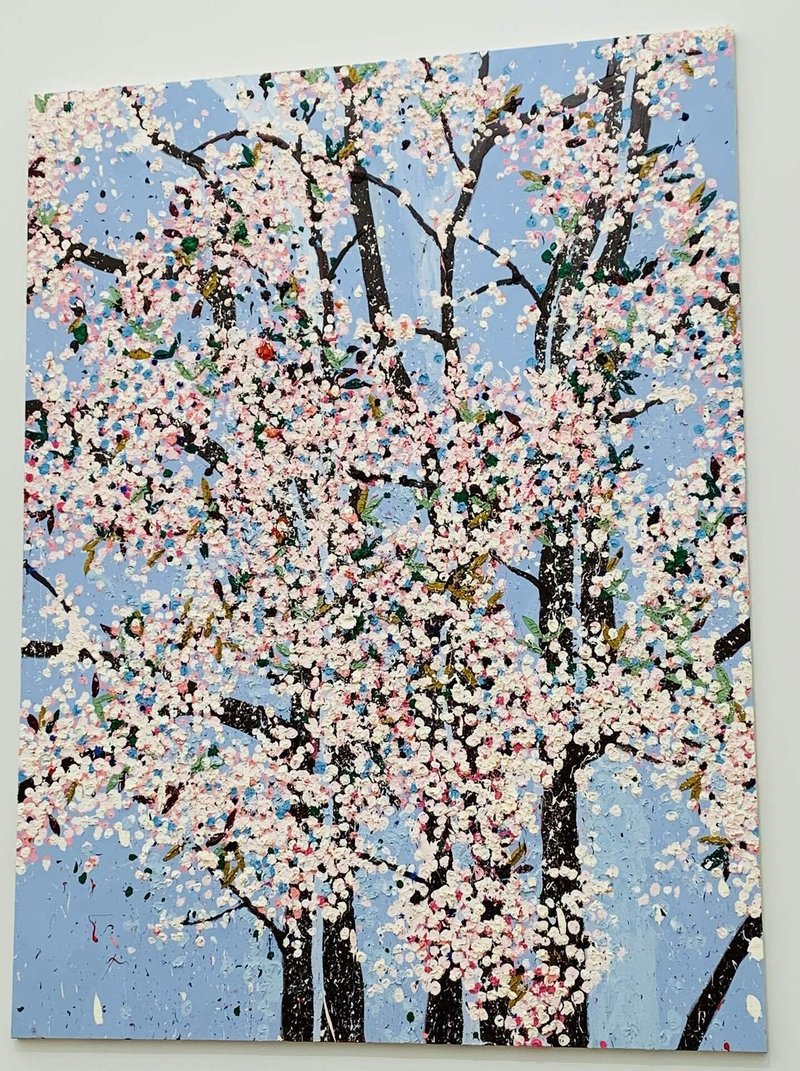

どれも大型の桜を描いた作品で、

広い展示空間に並ぶ様々な桜を見ていると、

満開の桜の中を歩いているよう。

写真では伝わりづらいかもしれませんが、

近づいてみると絵の具が盛り上がったり、

叩きつけられたような跡があり、

「お上品な点描画法」という感じではなく、

強いエネルギーを感じます。

写真撮影OKだったので(動画は禁止)、

ありがたく撮影させていただきました。

また、奥の小部屋では、

作者のダミアン・ハーストが

美術史家のティム・マーロウと語る

ドキュメンタリー・フィルムが

上映されていたのですが、

それが非常に良かったのです。

今回の展覧会を主催した

カルティエ現代美術財団が製作したもので、

今回の展覧会の話だけではなく、

彼のこれまでの作品の変遷や

彼のアートについての考え方も聞けて、

非常に充実した内容でした。

彼は若い頃は

自分の作品にあまり自信が持てなかったので

作品のサイズも小さかったのだとか。

「今回初めて正しいスケールで描けた。

この絵にとってしかるべきサイズだ。」

と語っているのも、面白いなあと感じました。

このフィルムは作品を並べたアトリエ?の中で

行われているのですが、

製作中の大きなキャンバスは

広いアトリエの中に

ほぼぴっしり垂直に並びになっていて、

桜の園にいるようです。

ですから、

ダミアン・ハーストがこのシリーズについて

「観客に没入感を与えたかったし、

実物に比肩するものにしたかった。

それと木を間近で見た時、

視界がいっぱいになる感じを目指した。

まずは見上げた時の桜の花を描いた。」

と語る言葉に納得。

彼の言葉通り、本当に

桜が眼前に迫る感じでしたから。

彼は

「観客に身体的な反応を催させたい」

とも語っていましたが、

桜の作品群の前に立つと、

満開の桜の下に立ったときのように、

ただただ

「美しいなあ」

とうっとりとする感覚に包まれます。

この大型の作品群、

ロックダウン前は

助手の助けも借りていたそうですが、

コロナ禍になって一人で製作することになり、

逆に作業に集中できたとか。

また、作品を見ていて

ところどころに青など

「あれ?桜の花にはない色なんじゃ?」

と思う色があることも気になっていたのですが、

それにも理由がありました。

もともと、ハーストは

自分で数種類のピンクと白を作り、

花びらをピンクと白だけで描いていたのですが、

「色に命がない」と感じていたのだとか。

でも、ある日、街路樹の緑を見ていた時、

赤と青の光がちらつくことに気づき、

「なるほど、これが木か」

と仰天したのだそうです。

あなたも見覚えがあると思うのですが、

晴れた日に下から木を見上げると、

葉が光の中の色を反射していて、

様々な色がちらつきますよね。

それはまさに点描画法の画家たちが

描いたもの。

「あらゆる色が入っていないと

人の目はそれが花だと認識しない」

と気づいたハーストが、

赤や黄などを足すと、

絵全体に命が宿ったのだとか。

また、彼の制作の様子を見ると、

様々な色の点をつけるだけでなく、

葉の形のスタンプのようなものに

たっぷりと色をのせてキャンバスに押し付けたり、

絵の具の入ったバケツに筆を浸し、

その絵の具をビシャっと叩きつけるように

キャンバスに投げつけるのです。

絵の具を画面に叩きつけるような技法は

彼が好きな英国人画家・ベーコンの作品を見て学び、

自分で飛沫の制御を体得したのだとか。

(米国人画家ポロックからも影響を受けていることを

話しています)

彼は大きなキャンバスを垂直に立てて

絵を描くのですが、

立って絵の具を投げるエネルギーが

絵の生命力となると言います。

「体を使って描くと、より絵に没頭するし、

絵に説得力も生まれる。

若い頃はこの手の絵を描く勇気がなかった。

ロックダウンによって運よく前に踏み出せた。」

ということは、ロックダウンがなければ、

今回の作品群は、

違うものになっていたかもしれませんね。

また、彼にとってパリは特別な場所で、

学生時代に訪れて様々な絵画にも触れ、

大きな刺激を受けたようです。

90年代にパリのギャラリーで展示をしたものの、

美術館での個展はカルティエ現代美術財団での

今回の桜の絵の展示会が初めてだったとのこと。

だから、

今回パリでのこの展覧会を開催することは

感無量だと述べ、

「これを携えてパリに戻れるなんて最高だ」

と話していました。

また、印象的だったのは美術史家のマーロウが

今回このシリーズが完成し、

カルティエ現代美術財団で世界初公開された後は

それぞれの作品が所蔵先へ

返却されることについて

「まるで桜みたいだ。

一斉に花を咲かせ、人々を魅了し、

散り散りになる。」

と述べたこと。

ハーストも

「そう言われて見れば、桜の花と重なる。

まさに桜の一生とは驚きだ」

と話していました。

フィルムの最後には、

作業中は絵の具まみれの服装だったハーストが

桜色のスーツに青空のようなブルーに髪を染めて

パリの展覧会で

自身の桜の絵を眺める姿がありました。

*このドキュメンタリーフィルムは

国立新美術館のサイトで視聴することができます。

ダミアン・ハースト 桜|企画展|展覧会|国立新美術館 THE NATIONAL ART CENTER, TOKYO

このフィルムを見て会場に戻ると、

そこに並んだ、桜、桜、桜。

満開の桜を見上げて歩くような感覚で、

わたしももう一度会場をゆっくり見て歩き、

今年最後のお花見を楽しみました。

最終日に間に合って、

本当に良かった。

今回も最後まで読んでいただき、

ありがとうございました。

カフェで書き物をすることが多いので、いただいたサポートはありがたく美味しいお茶代や資料の書籍代に使わせていただきます。応援していただけると大変嬉しいです。