最近の記事

マガジン

記事

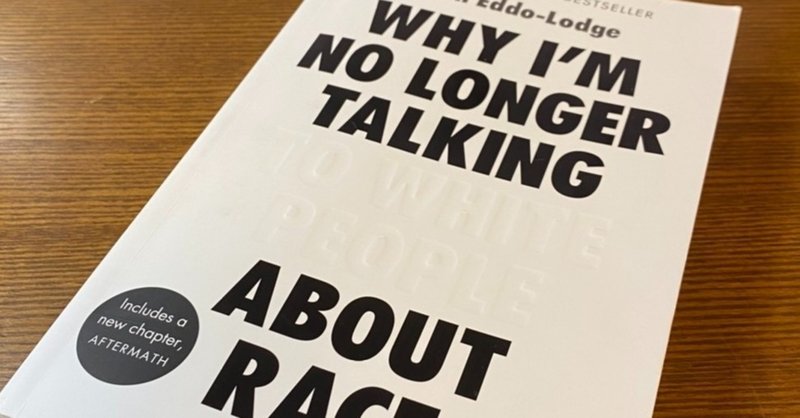

『Why I'm No Longer Talking To White People About Race』を日本人として読む

イギリス人記者Reni Eddo-Lodgeの『Why I'm No Longer Talking To White People About Race』を読んでの感想文です。 この本を読む前まで、自分はBLMのデモに日本人が参加する意味が分かりませんでした。むしろ、渋谷の路上での抗議やSNSで投稿をする人を見て「正義ふりかざしてんな」「もっと日本には大事な問題あるでしょ」と不快感すら感じていました。 本でも言及されているようにBLMに関わる運動は主にアメリカが中心に起き