人間模様から読み解く 新たなショパン像 ③ 親友(1)

フレデリックの親友

16才で生まれ故郷のフランスを離れ、ポーランドに帰化した父親と、早くに身寄りを亡くしていた母親という両親の身の上から、親戚づき合いが殆どなく、男の兄弟も従兄弟も存在しなかったフレデリック。

彼にとって、同じ宮殿の屋根の下に暮らす教授陣の子どもたちや寄宿生らは、兄弟同然の大切な存在だった。

特に親しかった友人は、自分の分身ともいえるほどで、彼らへの愛はフレデリックにしてみれば女性への恋愛よりも遥かに重要な、呼吸そのもの、命そのものであったようだ。

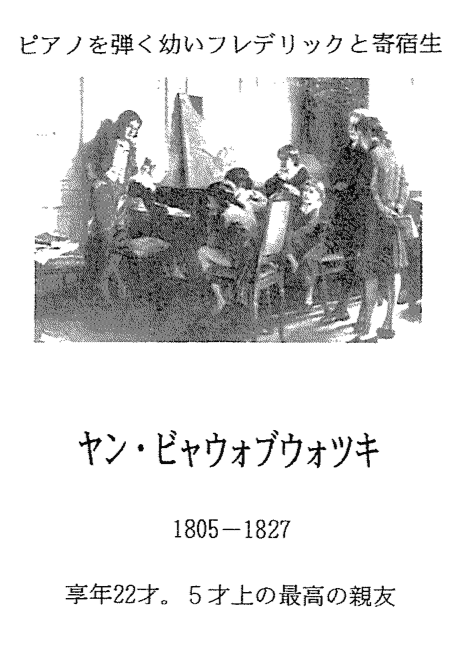

フレデリックの一番の親友で、兄貴分だった寄宿生。

フレデリックは彼の部屋に始終入り浸っては、ありとあらゆることを話し、夢や希望を語り合っていた。

ヤンが足を患い故郷に帰ってからは、フレデリックの日課は彼への手紙が最優先となる。感銘を受けた詩や、観劇の感想、《魔弾の射手》のアリアなど、気に入った曲や、自作の楽譜を添えたりもしながら、様々な心情を切々とを訴え続けていく。それこそ、のべつまくなしに。

ヤンは不治の病に犯されていたのだが、フレデリックには何も知らされておらず、

「親友だってのに、手紙の返事すらくれないんだね」

などと、冗談交じりの明るい調子で不満を綴っていた。それなのに、何の予告もなく……。

妹エミリアに続く、親友の突然の死。

それは、陽気なフレデリックの性格までも、生涯に渡ってすっかり変えてしまうほどの痛手となるのであった。

ヤンを亡くした後の心の支えは、2つ年上の寄宿生、ワルシャワ高校時代の学友ティトゥスであった。

フレデリックが姉、母に次いでピアノの指導を受けていた教師ジブニーの弟子でもあり、その腕前は相当なもの。フレデリックは彼と連弾するのが大好きで、師と同様にバッハとモーツァルトを敬愛する彼の信頼できる音楽センスを頼りに、何かにつけて音楽的なアドバイスを乞うていた。

強靱な身体のスポーツマンタイプで、他人に振り回されず、自身の考えで決断できる現実主義者。

優柔不断で繊細なフレデリックと正反対であったが故に、フレデリックは自身に足りないものを補う分身のように彼に依存する。何でもかんでも相談し、思いを共にすることで、フレデリックは心の平穏を得るのだった。

音楽の才に長けながらも、大学では法学の道に進んだティトゥスであったが、在学中に父親を亡くし、相続の為に帰郷せざるを得なくなる。ポーランド南東のはずれ、宮殿のある広大な土地の領主として、砂糖大根を栽培する大工場を経営し、その道の権威となってゆく。

ヤンに続いて、またしても親友に置き去りにされてしまったフレデリック。友情の証を示すのに、もはや遠慮などするものかとばかりに、本音の愛をティトゥスに延々書き送ることにする。

「喜びも哀しみも分かち合える相手を、朝、訪ねていけないなんて、悩みを委ねる相手がいないなんて、どんなに悲しいことか。

君に話したかったことを、今はピアノに向かって、ただつぶやくだけ」

「悪いけどね、君が呆れてしまいそうなワルツを送らせてもらったよ。喜んでもらいたくて。ぼくがどれほど深く君を愛しているかは、知ってのとおりさ」

「書けることはこれで全部かな。ただ願わくば、君と戯れあっていられたら。せめてもう一度、抱きしめさせてもらえたら……」

「今この時ほど、君がいないのを身に染みて思い知らされたことはないよ。

演奏会の後、記者や先生方の反応や、皆からのどれほどの誉め言葉よりも、君がまなざしだけで語る意味のほうが格段に、ぼくにとっては大切なのだから」

「君への想いが報われないことくらい、ちゃんとわかってるさ。君はそうでなくてたって、ぼくには君が必要なんだ」

こうした愛情に満ちた言葉を含む、長い手紙を書き連ねるフレデリックにとって、たまに届くティトゥスからの返事は、風邪が治ってしまうほどの特効薬となる。

「たった今も君からの手紙を持ち歩いてるんだ。散歩先の郊外で君の愛を確信できるなんて、どれだけ嬉しいか。ぼくに絶対に忠実な1人の友の手紙をしみじみ眺めることができるなんて、本当に、幸せとしか言いようがないよ」

「君の手紙は、恋人から贈られたリボンのように大切に持っているんだからね」

まるで恋人どうしのようであるが、ロマン派の時代、当時の若者の間では、こうした大げさでロマンティックなやりとりは、さほど気恥ずかしいものでなかったらしい。

とはいえ、対するティトゥスのほうは、あからさまな愛情表現は控え、冷静かつ誠実に、フレデリックの愛情をしっかりと受けとめていた。

フレデリックが初めての公開演奏で成功を収め、国外における初出版の曲、作品2の、モーツァルト〈ドン・ジョバンニ〉の主題による変奏曲は、愛情の証としてティトゥスに捧げられた。

同世代の作曲家、ロベルト・シューマンの「諸君、脱帽したまえ。天才だ」という有名な論文により、ショパンの名を一躍ヨーロッパの楽壇に知らしめた曲である。

ティトゥスが帰郷した別離から2年が経った夏、ついにフレデリックは遥々南の果て、彼の元を尋ねていく。それは人生で最高に幸せな、輝かしい青春の思い出となるのだった。

既にワルシャワには革命前夜の不穏な嵐が近づきつつあった。

フレデリック・ショパンを動乱に巻き込むことだけは避けねばと、仲間たちは彼を国外に脱出させる計画を立てる。

告別演奏会を経て、フレデリックがいよいよ祖国を後にする際、ウィーンまで同行したのはティトゥスであった。2人がウィーンに到着するや、ワルシャワ武装蜂起の知らせを受ける。

ティトゥスの役目は、革命計画を事前に知らされていなかったフレデリックを「安全に国外に連れ出す」というよりむしろ、異国の地で武装蜂起を知ったフレデリックに「決して戻らないよう」説得することであった。

何としてでも一緒に帰って共に闘うと言い張るフレデリックに対し、

「君は戻るべきでない。これから先は祖国の為に、音楽の力で闘ってくれ」と言い聞かせ、ティトゥスだけが仲間の元に帰国する。

深い愛情と絆で結ばれた親友どうしの、まさに身を裂く別れであった。

フレデリック・ショパンの音楽は、軽やかなワルツや、優美なノクターンといった可憐で優しげ、あるいは憂いを伴った静かな印象が抱かれがちで、本人の性格も、気弱で優柔不断な傾向が目立つ。

しかし、その根底には毅然とした揺るぎない精神、──シューマンも言うところの──「花園に隠された大砲の精神」が貫かれているのは、元々のポーランド気質に加え、親友から別れ際に植え付けられた「音楽で闘い続ける」という暗示による影響も充分に考えられる。フレデリックにとって、最愛のティトゥスによる本気の言葉は、生涯に渡る創作の支えとなっていたに違いなかろうから。

後に生まれた息子に、ティトゥスは「フレデリック」と名付けたり、文通による友情は続くものの、その後2人が再会できるチャンスが得られなかった。

そしてフレデリック最期の年、1849年、あのウィーンでの別れ以来19年ぶりのこと。

ティトゥスが砂糖を卸しに、西ヨーロッパへ来ることを知った病床のフレデリックは、いてもたってもいられず手紙を書く。

「君がぼくのところに来ることを、神様がお許し下さると願ってる。君が来てくれれば、どんな薬よりも遥かにぼくの為になるのだから。

──死ぬまで君のフレデリック」

「君がパリに来られるよう、有力な友に許可を得る手配を頼んであるのだけど、どうなるか……。

きっとうまくいくだろう。2人で一緒に過ごす時間は、充実した、完全に幸福なものになるだろうな。

──永遠に君のフレデリック」

必死で駆けつけようとしたティトゥスだったが、当時のロシア情勢で国境は封鎖され、フランスに入国することはできず、再会はついに叶わなかった。

革命時の別離から会えないまま20年近く経とうとも、互いを心から思いやるティトゥスとの友情は、その後の恋愛沙汰も含めたフレデリック・ショパンの生涯において、最も大切な愛の証であったのかも知れない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?