なぜ天動説は支持されたのか ⑤コペルニクス

第一回から読みたい方はこちらから

ここからは天動説から地動説がどうやって受容されてきたかを16世紀から17世紀にかけての主要人物四名の視点から見ていこう。紹介するのはコペルニクス、ティコ・ブラーエ、ケプラー、ガリレオだ。

〇地動説の復権:コペルニクス

天動説から地動説への転換点はご存知のとおりコペルニクス(1473-1543)の登場だ。

彼は司祭や医師として活動したようで、学識もあったようだ。天体理論の研究をする中で地動説をアリスタルコス以来2000年ぶりに再発見した。

コペルニクスは、プトレマイオスの天動説を研究する中で、各惑星が周転円をまわる運動が太陽が地球を回る運動に連動していることに気がつき、各惑星の周転円運動を太陽に帰着させて地動説のアイデアに到達したらしい。

そのアイデアを記した著書「天球の回転について」は死の直前に刊行され、後世の天文学者たちに多大な影響を与えることになった。

俗説ではコペルニクスが「天球の回転について」を没後に公表したのは、地動説を発表することで教会から目を付けられることを恐れたといわれているが、どうも正確性を期すためにアルマゲストと比較するための計算が間に合わず刊行が遅れたのが実際の理由であるようだ。

ガリレオの宗教裁判の印象のため、コペルニクスの地動説はキリスト教と反目する関係にあったことが強調されがちであるが、コペルニクスの地動説が発表されてからしばらくは教会内でも地動説を異端と認識していなかったようだ。むしろ地動説登場時には教会内で好意的な意見すらあったようだ。

また当時、惑星の予測に関する知識は大学で教えられていた。当時の大学は神学を中心に教える場所であり、キリスト教の世界観は講義内容に大きな影響を与えていたが、ここでもコペルニクスの地動説は早い段階でドイツなどの一部の大学で取り入れられていたようだ。地動説はあくまで「簡単に惑星の運行を予測するための計算手段」であり、「現実世界の現象を正しく表しているわけではない」という注意付きではあるが、天文学に精通していない初学者のための簡易ツールとして利用されていたようである。

キリスト教と地動説の関係はカトリックかプロテスタントかによっても違うし、今回の記事ではキリスト教との関連性は最小限にするため深入りはしない。とかく、地動説自体がすぐに禁忌とされたわけではないということだ。

コペルニクスの地動説の優れている点は何であろうか。

一つは単純に理論がシンプルな点だ。天動説は予測するためにエカントや周転円という複雑なモデルや計算を行う必要があるのに対して、地動説はそのような必要はない。

しかし、それ以上に優れていた点は、地球の内側で周転する水星と金星の位置を説明することができることにあるだろう。

金星は明けの明星/宵の明星と呼ばれるように地球からは明け方や夕暮れどきにしか見ることはできない。また、水星も太陽の近くにしか現れないため、肉眼で見られるタイミングは明け方や夕暮れ時の一時だけである。いっぽうで火星、木星、土星は夜半に見えることもあれば、明け方や夕暮れ時にみえることもあり、時間が限られることはない。

天動説ではなぜ水星と金星は見える時間が限られ、火星・木星・土星はそうでないのかが説明できなかった。地動説では水星と金星の軌道は地球より内側(内惑星)だから、という自然な理由で説明することができる。

地動説は地球より内側を回るか外側を回るかで内惑星/外惑星に分けられる。地動説では地球からは内惑星が太陽の周辺にしか現れないことが自然と説明できる。

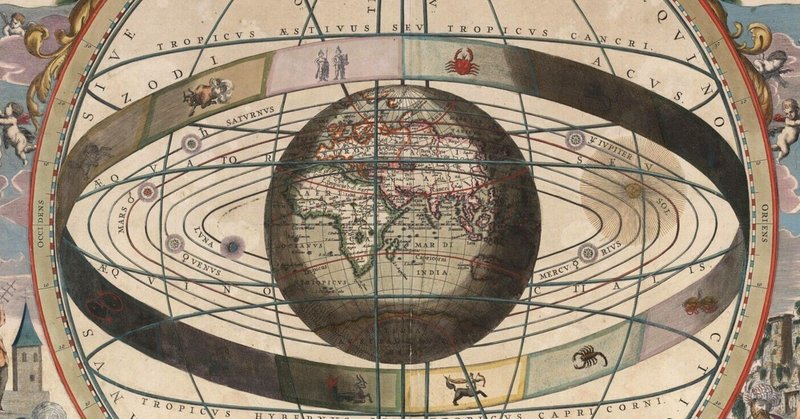

中心のSoLが太陽を表す。3番目の惑星が地球でその周りを月が回る

いっぽうでコペルニクスの天動説は実用上の問題を抱えていた。

それはプトレマイオス以来、修正を重ねて精度を高めていた天動説に対して予測精度が劣ることだ。コペルニクスの地動説は真円軌道モデルであったため、プトレマイオスの天動説モデルほど高い精度が出せなかったのだ。占星術のための正確な惑星位置の予測が必要な天文学者からすれば、シンプルとは言え予測精度が劣る地動説をわざわざ採用する理由はなかった。

また当時、恒星は天界の終点にある天球に張り付いていて、天界の大きさは太陽系の大きさの数倍程度と考えられていた。しかし地動説が正しく恒星の距離が太陽系の数倍程度だと考えると、地球が太陽の周りを公転して地球の位置が変化するため、季節によって恒星の見える位置がわずかにずれることになる(年間視差)。ところが当時の観測ではこの年間視差を測定する精度まで達しておらず、「なぜ年間視差が存在しないのか」は地動説のアキレス腱になっていた。

仮に測定限界と同程度の年間視差を仮定すると天界の大きさは太陽系の数十倍以上の大きさと導かれるため、当時の感覚からするとかなり奇妙な宇宙観を受け入れる必要があった。

当初、観測精度が高まれば年間視差が見えるであろうと楽観的であったが、観測精度が高まっても年間視差は見えることはなく、宇宙の大きさは数百倍以上に膨れ上がっていった。もちろん、現代から見れば、地球の公転距離に対して恒星ははるか遠くに存在しているため、当時の観測技術で年間視差が測定できないことは当然なのだが、当時の人々にとっては地動説が正しいとすると宇宙は無限と思えるほど広いことを受け入れなければならず、それは簡単には受け入れられるものではなかった。

このように地動説はシンプルで天動説では説明がつかない現象を説明しうる利点はあったのだが、それが受け入れられるためには地動説による予測精度が向上し、アリストテレス自然哲学観から脱却して天界の大きさなどの認識が改められるのを待たなければならなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?