令和源氏物語 宇治の恋華 第百四話

第百四話 迷想(十四)

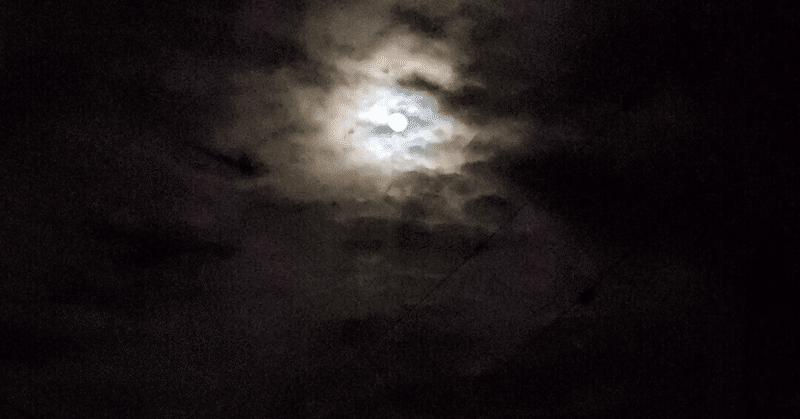

八月の十六夜の婚姻の宵は月が明るく差し昇り、祝い事にはうってつけに思われました。

匂宮は結局中君には告げられずにいたのが後ろめたく、内裏から直接六条院へと向かおうと考えております。

中君のことを想いながら邸へ戻れぬことを弁解する手紙をしたためるのも、自然と心を込めたものとなるもの。その手紙を受け取った中君はそ知らぬふりをして通そうとしておりましたのでさらりと返事をしたためましたが、恨みを滲ませるでもなく、宮を気遣う文面に落涙せずにはいられない男心なのです。

もうどのようになってもよい、と宮は心の赴くままに二条院へと向かうのでした。

「中君、今戻ったよ」

「まぁ、どうなすったんですの?」

思わぬこととと見開いた瞳はきらきらと喜びに輝いて、宮にはやはりのこの可愛い人を捨ててはゆけぬ、と心の底から感じるのです。

「なに、十六夜の月が綺麗ではないか。あなたとではなくて誰と眺めるというのだ」

「でも、今宵は・・・」

「何も言わずともよいのだ」

匂宮は恋妻を抱きしめて艶やかな黒髪に顔を埋めました。

互いに今宵の婚礼のことを忘れたふりをして月を眺めながら、しみじみと語らうのは仲睦まじい様子です。

こんな時だからこそやっと夫婦になれたように改めて思われるものなのですが、夕霧の左大臣の息子である頭の中将の来訪が無情にも二人の仲を引き裂くのでした。

夕霧:大空の月だにやどるわが宿に

待つ宵すぎてみえぬ君かな

(輝くばかりに美しく、大空の月さえ宿り今宵を祝福せんとするわが邸に、あなたは待つ宵を過ぎてもお越しにならないとは。もしやいらっしゃらないおつもりではありますまいな)

中君はやはり宮の気持ちひとつでどうにかなるような結婚ではないのだと顔にこそだしませんでしたが、俯く姿が哀れ深く感じられる宮なのです。

「すぐに戻りますから、一人で月を見てはいけませんよ。たいそう不吉なことですからね」

「大丈夫ですわ、あなた。いってらっしゃいまし」

儚げに笑む愛しい人に背を向けなければならぬ辛さに心は張り裂けんばかり。

新婿ではなく引き立てられる罪人のように感じられてなりません。

しかしながら男心とは不思議なもの。

中君の姿の見えない寝殿に移るとはや六の姫はどのような女人であろうかと想う心もあるのです。

宮は念入りに身繕いをすると、前栽の白萩を一房手折り挿頭(かざし=冠に飾る花枝のこと)としました。

「頭の中将、待たせたな。さて、参ろうか」

その堂々として艶やかな振る舞いに息を呑む中将なのでした。

残された中君はぼんやりと月を眺めておりました。

夏の初めころから体調の優れないのを六の君との婚礼を知って気からの病であろうかと匂宮は訝しんでおりましたが、中君はそのような卑屈な姫ではありません。

今はふっくらと大きくなり始めたお腹を愛おしそうに撫でるその横顔はすでに母の顔なのでした。

宮に知らせずにおるのはどの道逃れられぬ結婚なればこのまま何も知らせずに六の姫を娶られた方が宮の御心は呵責に苛まれずに済むであろうという心遣いでしたが、一方このまま宇治へ帰り、人知れず子供を産もうかという考えもあってのこと。

これ以上お腹が大きくなればさすがに真実を告げずにはいられなく、中君はまさに決断の時を迫られているのでありました。

しかし宇治へ戻るにしても自分一人の力ではどうにもなりません。

味方と言えば薫中納言だけですが、中君は薫が自分に寄せる恋心を見抜いておりました。

もしも真の心を持って愛してくださるならばこれほどのことはないでしょう。

ですが、中君には薫の迷想が幻を追っているようにしか思われず、自分が愛されてないことなどは気付いております。加えて匂宮との子を宿すとは、やはり薫君との宿縁は自分のものではないと痛感しました。

この子の為には岩にかじりついてでもこの二条院を離れないのが宮の子として認知され、自分は抜きにして中宮さまも孫の一人と目をかけてくださるかもしれぬ、と判断できるのですが、今この心細く水面に弄ばれる枯葉のように頼りない身では心ばかりを巌のように強くしても乗り切れるとは考えられないのです。

ああ、あの宇治に帰りたい。

亡き父宮も姉上もきっと近くで見守っていてくれているに違いないと思うほどに、あの川音さえも懐かしく感じるのです。

中君はそっと詠みました。

山里の松の蔭にもかくばかり

身に染む秋の風はなかりき

(宇治の山里で、あの松蔭にあったときでさえこれほど身に染みる秋風はなかったことよ)

側に仕える女房たちはわびしかった山住いを懐かしんでいられるとは、あれほど辛い暮らしはなかったであろうに、そう考えてしまうのは、所詮他人ゆえ京暮らしの快適さ、優雅さに目を捉われるばかりの浅薄さか。

「中君さま、お一人で月をご覧になってはいけないと宮さまがおっしゃったではありませぬか」

そうして少しでも物思いをさせぬようにと手を引いて端近から邸の奥へ誘うのは、中君を慮っての温かさではない。弁の尼ならばこ気持ちを少しは理解してくれようか、と中君はやるせなく溜息を吐くのでした。

次のお話はこちら・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?