令和源氏物語 宇治の恋華 第百二話

第百二話 迷想(十二)

夕霧は匂宮がようやく六の姫との結婚を決めたことで、ほっと胸を撫で下ろしておりました。

親の贔屓目なしにしても六の姫はしっとりと美しく、高い教養を身に着け非の打ちどころなく生い立ちました。数々の女人に逢ってきた匂宮だとてこれほどの姫には逢ったことは無いであろうという自負があるのです。

さっそく婚儀は八月にと定められました。

念願の婿を迎える夕霧の気合は充分。

邸のあちこちを新しくしたり、新郎新婦の装束を誂えたりとやることは山ほどあるのです。

一方匂宮は六の姫を娶るということを中君に言いだせずにおりました。

こういうことばかりは他人の口から入るよりは、と考えるのですが、いざ中君を前にすると思うように言葉が出てこないのです。

そうして一月が過ぎ、二月が過ぎ、中君は女房たちによって宮が六の姫を娶ることを知ったのです。

中君とて財産も無く後ろ盾もない自分がいつまでも北の方のような顔をしていられるとは思ってはおりませんでした。いつかは来るであろう日が来てしまったと頭では理解できるのですが、心はそう切り離して考えることはできないのです。

いまだ言いだせずにいる宮ですが、近頃では中君が独り寝を寂しがらぬようにと内裏にて夜を明かすことも多くなりました。

事ここに至り、薫も匂宮が六の姫を娶ることを知ったのです。

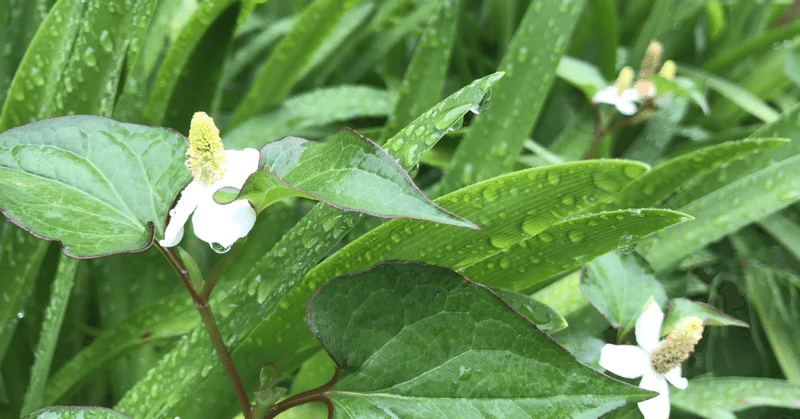

それは六月の湿りがちな梅雨の宵でした。

薫は宮が参内していると聞き、会いに行ったのです。

諸々の事情を察する薫には匂宮を不義理とは詰れません。

しかし事実であるのかを直接宮から聞きたかったのです。

「久しいな、薫。そろそろ来る頃かと思っていたぞ」

「まぁ、そうであろうな。だが、君を責める気持ちにはならんよ。ただ事実であるのかどうか君の口から聞きたかったのだ」

文机にやるせなく頬杖をつく匂宮はやはり美しく、愁いを含む横顔は得も言われぬ色香を漂わせております。

「おうともさ、婚儀は八月の十六夜よ」

「そうか」

「薫よ、今ならば一発きついことを言われても許してやるぞ」

「それで救われた気分になるのは君だけだろう。私は何も言わぬよ。君の気持ちも充分わかっているつもりだからな」

「なんとも小憎らしいことを言ってくれる」

強がってはいるものの、宮も中君を想って心を痛められていると知った薫はいつもの好き心からの婚姻ではないことに安堵しました。

「我らの立場はこのうっとうしい梅雨のようではないか。むうとして息をするのも不快で辛い。女二の宮の降嫁も然りだな」

「まったくもって辛い、辛い」

宮と薫は目を合わせるとふっと笑い合いました。

匂宮が中君を愛している限り見捨てることは無いでしょう。

それを再確認できた薫ですが、しばらくは中君が辛かろうと思うと心がざわざわと波立つのです。

その中君を支えてあげられるのは自分しかおらぬ、と生真面目に考えるほどに、捨て去ったはずの恋情が胸の奥に広がってゆくのでした。

次のお話はこちら・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?