<書評>『水と夢 物質の想像力についての試論』

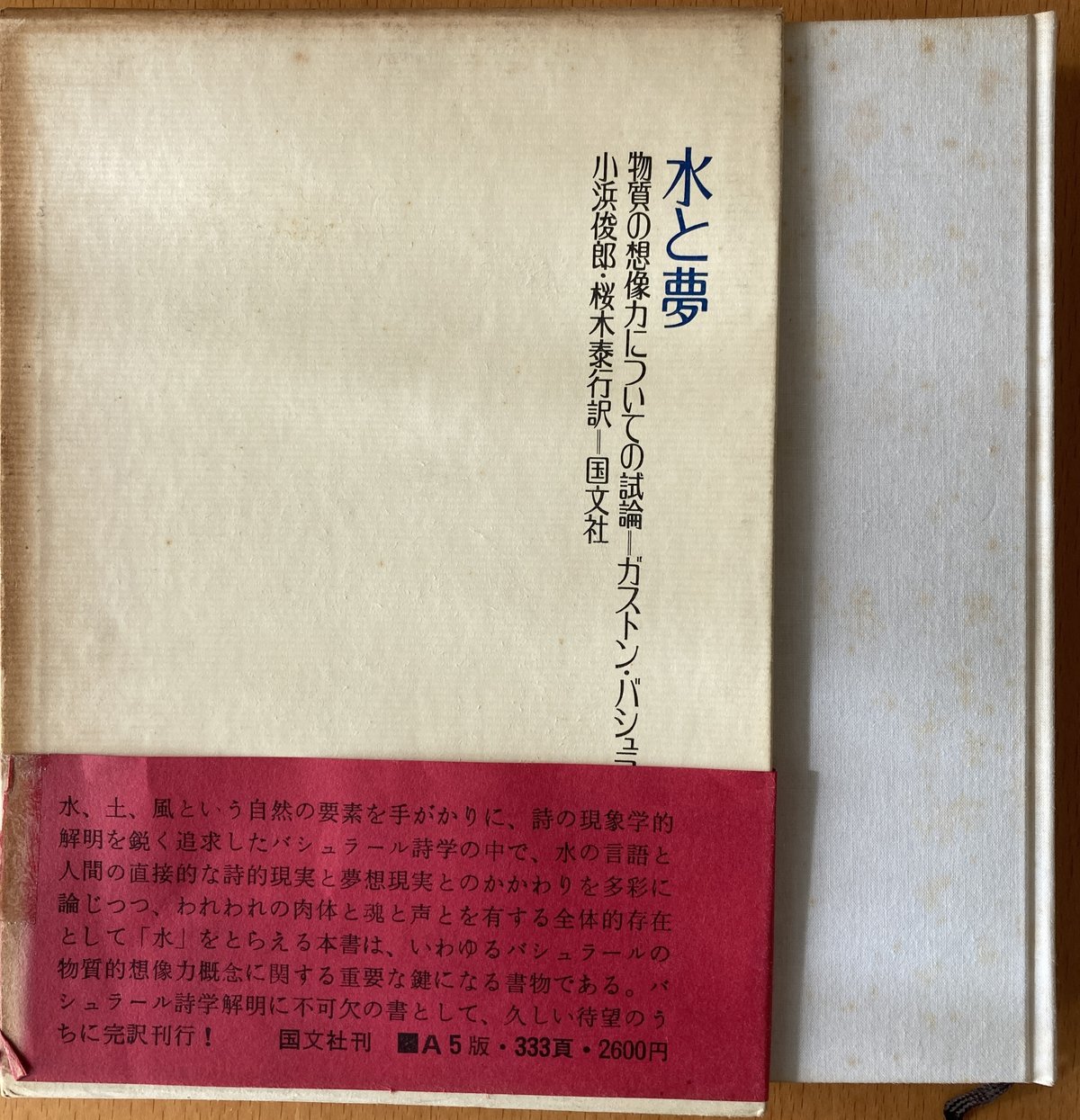

『水と夢 物質の想像力についての試論 L’Eau et les Reves: essai sur l’imagination de la matiere』ガストン・バシュラール Gaston Bachelard著 小浜俊郎・桜木泰行訳 国文社 1969年 原著は1942年出版

哲学者というよりも、夢想家的なイメージのあるガストン・バシュラールの主著である。多くの詩人や文学者さらに文芸研究家が、本書において論じられている「水のイメージ」に関する文章を、自らの創造や論考の支えとして様々な形で援用している。特に哲学や芸術に関する研究書を読むとき、このバシュラールによって提示された「水のイメージ」が、数多く引用されていることに驚くことが多い。つまり、文学・芸術を学ぶ者にとっては、本書は必読の書だと言えよう。

そうした中で、読む前はいわゆる普通の哲学書のように、難解かつ数学的な定義を公式を交えて論理的に陳述したり、他の哲学者の著作からの長い引用文を呈示したりした後、それに対して独自の難解な読み方を繰り返すようなものをイメージしていた。ところが、実際に読みだすと、これは晩年のマルティン・ハイデッカーのように、哲学的かつ論理的文章という枠をはみ出して、詩的・文学的文章を自由な想像の翼に乗せて表現しているのに驚いた。これは、哲学書ではなくて散文なのだと理解した。

とりわけ、主題となる水のイメージを、様々な芸術家から引用を踏まえて解説していく中で、水とオンデューヌ、そして海の妖精(シレーヌ)たちの描写は、とても美しい文章であった。他にもとても美しい文学的表現が数多く散りばめられている。つくづく本書は、哲学書であるよりも、優れた文学書ではないかと実感した。一方、いくつかの箇所は文芸研究書のような表現になっているが、それでも良い文章だ。そうしたものを含めて、私の心に響いた文章を抜粋して紹介したい。

なお、原文にはカタカナのフランス語による表現がルビに記載されているが、それは( )内に入れて書き写した。また、個人的に注が必要と思われる箇所には、(注)をつけさせてもらった。さらに、私が強調したい部分は太字にし、場合によっては<個人的見解>として、私の意見や感想を付記した。

P.33

神話学の事実をわれわれが頼りにしたのは、そのなかに現代人の魂のうえに及ぼす永続的な無意識下の作用を認めたからである。水の神話学は全体からみるとひとつの作り話(イストワール)にすぎないであろう。われわれはひとつの心理学を書くこと、そして文学的イマージュと空想とを結びなおすことを望んだのであった。

P.84

魂もまた非常に大きな物質なのだ!ひとにはとてもそれを見つめる勇気はない。

P.87

水は死への招待であり、原初的な物質の隠れ家のひとつにわれわれが復帰することを可能にする、特殊な死への招待なのだ。・・・時間は一滴ずつ自然の大時計から落ち、時間が生きている世界とは涙を流す憂愁(メランコリー)のことなのである。

P.112

死とは最初の大航海者ではなかっただろうか?

生ける人びとがおのれを波に託すはるか以前に、棺は海や急流に置かれなかっただろうか?この神話学的仮設にしたがえば棺は最後の舟、ではなくなるだろう。それは最初の舟であろう。死は最後の旅ではあるまい。最初の旅かもしれない。幾人からの深い夢想家にとって、死は最初の真の旅となるであろう。

P.114

死は旅であり、旅は死である。「出発すること、それは少し死ぬことだ。」死ぬこと、それは真に出発することであり、水の流れ、河の流れにしたがうことによってのみ、勇気をふるい思いきりよくひとは立派に出発するのだ。すべての河は死者たちの河に合流している。この死だけが架空的(ファビレール)なのだ。冒険に値するのはこの出発しかない。

P.120-121

死はけっして終わることのない旅であり、危険の限りない眺望なのである。船に過剰な重さがかかっているのは、魂が無傷でないからだ。カロンの船はつねに地獄に向かう。幸福な渡し守りは存在しない。・・・ある詩人がカロンのイマージュを再び用いるとき彼は旅と同様に死のことを考えている。彼は最も原初的な葬儀をもう一度生きるのである。

P.143-4

アルコールは炎に包まれると本来の実体とは反対の現象を受け入れるように見える不思議な物質である。アルコールが饗宴の一夜に炎を上げて燃えるとき、物質は気が狂っているように見え、女性的な水が恥じらいを全く失ってしまい、火という主人に無我夢中で身をゆだねているように見えるのだ!いくたりかの人がこの異常なイマージュのまわりへ多種多様な印象や、相矛盾する感情を読み重ねるとしても、またこの象徴のもとで真のコンプレックスが形成されるとしても驚くには当たらない。われわれはこのコンプレックスをホフマンコンプレックスと名付けた。なぜならパンチ(酒)という象徴がこの幻想的な物語作家の作品のなかで奇妙に活動的に思えたからだ。

P.154

自ら安らかな魂にとって、水と夜は互いに共通の香りをおびてくるように思われ、湿った影は二重のさわやかさを含んだ香りをもつように思われる。水の香りがよく匂うのは夜だけだ。太陽の匂いはあまりにも強いので、日なたの水はおのれの香りをわれわれに与えることができない。

P.193

水はわれわれを運ぶ。水はわれわれを揺する。水はわれわれを寝かしける。水はわれわれに母を返してくれる。

P.260

フオウ、ベアルンそしてナヴァル伯爵領の昔の一歴史家は、ピレネー地方に「炎と火と雷を養う二つの湖があり・・・もしそこに何かが投げ込まれると、すぐさま空中に非常なざわめきが聞こえ、この怒りを目にする人びとの大部分は火の手に触れ、その池のいつもの異常な雷に引き裂かれる」のである。別の年代製作者は、「バーデンバーデンから四マイルのところに小さい湖があり、大地から石のような何かの物体を投げ込むと、必ずや空はにわかに雨や嵐で乱されたと記している」。

<個人的見解>

これは、明らかに異星人が地球に作った特別な場所ではないか。そこに異物が入ると、基地を守っているバリアーが反応して、雷現象が起きるのではないだろうか。そして、その場氏はピレネー地方やバーデンバーデンという山岳地帯だ。UFOが出入りするには絶好の場所である。

P.267

すなわち水は、流動する言語、円滑な言語、リズムを柔らげ、異なるリズムに均一な物質を与えるところの継続しまた継続される言語の、主人なのだ。

P.275

水はまた間接的な音声も所有している。自然は存在論的反響で共鳴している。存在するものは原初の声を模倣しながら互いに答えをかわす。あらゆる元素のなかで、水は最も忠実な「声の鏡」なのだ。

<個人的見解>

私は、この一節から松尾芭蕉の名句「古池や かわず飛び込む 水の音」が頭に浮かんできた。ここで述べる「水の音声」とは、芭蕉が古池で聞いた音であろう。

バシュラールの述べる「水のイメージ」は、日本人にはよく理解できるのではないだろうか。その証拠は、前述の芭蕉の俳句によく表れている。日本人は、古来自然の音に敏感だった。自然からもたらされる、水の音、風の音、河が流れる音、海の波の音、蝉などの虫の声、鳥の声、動物の声などを、よく聞き分けた。また、それらの自然の音を、日本人は心地よいもの、心情に訴えかける音として受け取り、そうした心境を和歌・俳句・詩・散文に表現してきた。その歴史は長く、とても深い。そして、こうした日本文学の核心となる部分は、バシュラールの述べる「水のイメージ」なのではないだろうか。

<私のエッセイ・創作などを、アマゾンのキンドルまたは紙バージョンで販売しています。宜しくお願いします。>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?