完結【連載小説】優しい人々(1)

あらすじ

印刷会社で働く須原浩樹は、パワハラが横行する職場で上司に盾突き、クビになった。守るべきものを探しに、辿り着いた場所は、北海道の山間の雑貨屋。そこで出逢った人々は、みんな心にわだかまりを抱えて生きていた。父親を嫌いだった雪さん、借金や彼女の死を背負いながら、明るく生きる、ひださん。自分を好きになれずに、20も上の男性と暮らしている麻衣。浩樹は彼らと話すことで癒やされ、彼らもまた浩樹の存在に癒やされていった。ひょんなことから、彼らと映画に出演する話が持ち上がり、物語はクライマックスへ。浩樹は、彼らは、それぞれに「守るべきもの」を見つけることができたのだろうか。

第一話(全13話)

●プロローグ

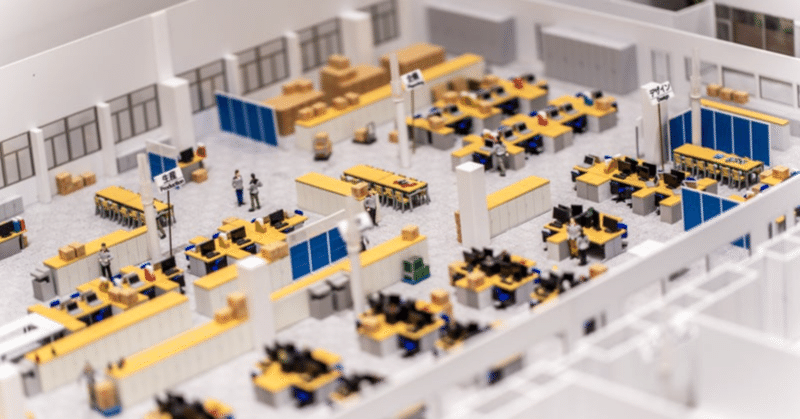

「殺すぞ!!!」

工場内に怒号が響き渡る。従業員はそれを意に介さない。その中の一人である俺も同じだ。「鬼頭」という名字のその男は「所長」と呼ばれている。確か名前は「碇」だったか。 碇っていうのはあれだ、船を水上に留めておくために鎖やロープをつないで海底に沈める道具。所長と呼ばれるその男の碇は、怒号で人を恐怖に追い込むことだ。おそらくそれしかやり方を知らない。碇のように、ブレることなく信念を貫け、彼の両親はそう願いを込めたのではないか。それを履き違えて、ただただ頑固で他人を蔑むことしかできない人間になってしまったようだけど。かわいそうに。

「どうせまた、多田くんがミスしたんでしょ?」

伊藤さんという、たぶん四十才前後のパートの女性が小さく声を、俺にかけた。

「ええ、そうみたいです」

所長に殺されかけているのは、ほとんど多田さんだ。それは今に始まったことではなく俺がこの印刷会社に入社してからずっとそう。多田さんは五才年上で、三十才だ。

「三十になっても殺されるのね、多田くんは」

伊藤さんの口調は淡々としている。

「多田さんって、何年所長に怒鳴られてるんですか?」

「ここにパートにきたの、六年前くらいだったけど、そのときにはもう怒鳴られたわね」

「そうなんですか。 なんていうか、よく飽きませんよね、所長も」

「須原くん、それ、いい意見。私も最初は多田くんが怒鳴られるたびに心臓がバクバクしてたけど、 今じゃ慣れるのを通り過ぎて、飽きちゃったもん」

本当に飽きたように伊藤さんは遠い目をするけれど、入ったばかりのパートさんやアルバイトの学生が目をパチクリしているのが視界に映る。おそらく、それが正しい反応なのだ。殺すぞ、と言われている人を見て飽きてしまっている俺や伊藤さんや他の従業員のほうが、本当は異常なのだ。「先月、子どもが生れたんだよ。だからもう頑張ることしか頭にねぇ。やる気がもう半端なく沸いてて。出世しなきゃな」 昨日の休憩時間に多田さんはそう言っていた。俺は別に多田さんと気が合うわけでもない。というか、この会社に「気が合う」とかそういう姿勢で関わっている人間はいない。特にやりたいこともなく、特に守るべき人もいない俺には、仕事はただの生活のための手段でしかない。そんな俺が別に怒られることもなく淡々と仕事をこなし、家族のためにやる気に満ちている多田さんが、「殺すぞ」と言われている。そんなことがあっていいのだろうか。

「所長も所長だけど、多田くんも多田くんだわ。これだけミスしてもクビにならないんだし、怒鳴られるのにも慣れちゃって、所長が怒鳴り疲れるのを待っているんじゃないかしら、きっと」

そんなはずはない。俺は多田さんが所長に怒鳴られたあと、ひどく落ち込んでいる姿を見たことがある。いや、見たんじゃない、「聞いた」のだ。工場の隣に公園がある。休憩時間、工場内のトイレがどこもいっぱいで限界が近づいて慌てていたとき、俺は公園のトイレに駆け込んだ。ほっとしながら用を足していると、隣から声が聞こえてきた。

「あ、うん、いや、問題ない。え、ほんとほんと。全然」

多田さんの声だとわかった。聞くつもりはないが、丸聞こえだ。

「だからそんなに心配すんなって。おまえはさ、しっかりマイのこと見ててくれな。パートなんかに出なくても、俺が稼いでくるから、な」

またあとでな、と言ってから多田さんは電話を切ったようだ。その刹那、水が流れる音がした。その間はっきりと聞こえてきた。うぅ、うぅ……泣き声だ。それは水が止まると同時に聞こえなくなった。ドアを開ける音がした。「よしっ!」という声を聞いてから、近くにあった足音が小さくなっていく。俺は少ししてから、トイレを出た。多田さんの姿はなかった。

「多田くん、まだ若いんだし、他の仕事探せばいいのにね」

慣れている人も、まだ慣れていない人も、こうしてヒソヒソと同じような話をしている。誰もみんな腫れものには触れたくないのだ。遠巻きに批判するだけで、意見することなくあきらめたりしている。俺は、伊藤さんの言葉に、というか独り言みたいにつぶやいてしまった。

「間違ってますよ」

「え?」

伊藤さんが驚いた顔を見せる。その向こう側でまた怒号が響き渡る。「だから何回言えばわかるんだよ! おまえさ、もうほんとに死ねよ! これ以上は無理だわ、俺、おまえの味方するの、限界だわ!」 俺はもう一度、伊藤さんに言う。今度は独り言じゃない。

「間違ってますよ」

「間違ってるって?」

そう聞き返されたあとに出した声は、無意識だ。それまでの全部が流れていくみたいな無意識が、うなりをあげた。

「だから間違ってるって言ってんだよ!」

突然上げた俺の大声にまわりは静まり返った。伊藤さんが「ちょっと、須原くん」と慌てて小さな声を出す。所長がこっちに向かってくるのが見える。俺はわざとポケットに手をつっこんで、その男が乗り込んでくるのを待っている。さぁ、どうする? 俺の鼓動は速くなる。本当はビビっているのだ。無意識と意識が交互に体を覆う。貧弱な意識を悟られまいとしているのが自分でもわかって、その小ささに笑えてくる。 口角が上がったおかげで、少しはリラックスしたんじゃないかと、思う。

「なんだ、おまえ?」

こいつは思ったことをそのまま言う男だとわかって、ますます俺はリラックスする。けれど、口にするのは罵倒だけで、褒めことは知らないらしい。誰かを褒めることは負けなのか。そう思うくらいの頑なさだ。それなら俺も思ったことを言えばいい、褒めるところがないのだから罵倒すればいい。とても単純で、逆にこの男に感謝したいくらいになった。

「は? 見えないの? 名前」

胸に付いたネームプレートを指さして言ってやった。

「プリプレス科? パソコンのほうか。あんな甘っちょろいところにいたら、バカにもなるな」

どうしたらそういう思考になるのかわからない、という意味では俺はバカだが、こいつ以下ではない。

「あんた、バカだもんね」

思わずそう答えると、男の得意フレーズがやってきた。

「てめぇ! 殺すぞ!」

あぁ、可哀想だ。本当にこの男は可哀想だ。おまえの味方するの無理、だ? は? おまえが多田さんの味方をしてるとでも?

「何回、多田さんを殺したの、あんた?」

男は虚を突かれたのか、少し言葉を失って、それから、ははは、とわざとらしく笑いだした。

「殺した? 殺す、とは言っても、殺してはないだろ。殺したいくらい、あいつは必ずミスするんだよ。何度言っても直らない。でも、言ってくれる奴がいるだけありがたいだろ。いいか、これは愛だ。愛がなかったら、あいつなんかとっくにクビだぞ」

どうやら本気でこの男は、自分が有能な上司とでも思っているらしい。憐れだ。殺すと言われるたびに、多田さんの心は殺されてきたのだ。その痛みが、こいつにはわからない。それを愛だと抜かしやがる。そもそも思うのだ。多田さんは確かにミスをしている。と言っても、それが致命的になるほどのミスだというのか。多田さんの担当している機械が止まるたび、こいつは怒鳴る。でも、機械が止まることなど珍しいことではない。他の場所でも止ることはあるのだ。たまたま多田さんのところが多いというだけで、多田さんは目を付けられている。おそらく、こいつは怒鳴ってストレスを吐きだしているだけなのだ。そういうふうに俺の脳内はまとめた。それが真実かどうかは、どうでもいいことだ。ただ人に向かって「殺すぞ」ということのどこに愛があるというのか。それが愛ならば、そんな世界に俺はいたいとは思わない。だから俺は言ってやった。一言だけだ。

「おまえが、クビになれ」

クビになったのは、俺だ。おそらくそれを望んでいたのだ。だから俺は、なにひとつ後悔しなかった。仕事以外の人間関係を作らなかった場所だ。その仕事すら、「やっつけ」なのだ。俺には多田さんのように守るべきものがない。解放された。あの最低な愛の持ち主の怒号を聞かなくていいと思うと、本当に安心した。

つづく

二話目以降をこちらに随時リンク追加していきます。

第二話

伊藤さんとのやりとり↓

第三話

多田さんとのやりとり↓

第四話

雪さん登場↓

第五話

雪さんと浩樹↓

第六話

ひださん登場↓

第七話

ひださんと浩樹のやりとり↓

第八話

麻衣さんと浩樹のやりとり↓

第九話

映画出演にまつわるあれこれ↓

第十話

一方そのころ、ひださんは↓

第十一話

桟橋へ急げ↓

第十二話

ラストシーンがはじまる↓

最終話

エピローグ↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?