脳卒中における筋緊張の理解とメカニズム

みなさま、はじめまして

見て頂いてありがとうございます🙇

今回は、難しいけど知っておかなくてはいけない、また臨床で必ず遭遇する【筋緊張】

についてまとめていきたいなと思います。

※できるだけ正しい情報の発信に努めていますが、あくまで個人のまとめ、私の臨床経験や考えも含みますので、より正確な情報を知りたい方は、原著論文や書籍の確認をお願いします。

まずは、筋緊張の概要から臨床でよく経験する痙縮、痙縮に関わる伸張反射についてメカニズム含め説明していきます。

今回、論文や各書籍・文献等を参考に筋緊張についてまとめていますが、論文の中でも、痙縮の病態は未だに不明な部分が多いとされており、すべての現象を断定することはもちろん難しいと思っています。

現在分かっている範囲での内容をまとめていきます。

皆さん、筋緊張と聞くとなんとなく悪いイメージがありませんか?

例えば・・

立つ時に背中が反ってしまう

立ち上がると肘が曲がってくる

立ち上がると足の指が曲がってくる

肘を伸ばそうと思っても伸びないなど・・

このような現象をよく臨床で見かけるのはではないでしょうか?

このような現象を一括りにして、「筋緊張が高い、痙性だ!」と言っていませんか?

これは半分正解で半分間違いかと思っています。

では、そもそも筋緊張というのは、悪いものなのでしょうか?

筋緊張というのは、私たちが地球上、つまり重力空間の中で生きていくために必要なものです。

筋緊張というもの自体が悪いのではなく、、

この筋緊張をコントロールできない

ことに問題があります。

このコントロールができないと、随意運動や滑らかな運動ができずに生活行為に支障が起こったり、うまく立つことや歩くことができずに移動ができない等、様々な生活上の問題が起きてきます。

しかし、どこかで「筋緊張」という言葉が学生時代に習うような、ウエルニッケマン肢位や、肘が常に屈曲位になっているなどのイメージが強い気がします

私も、筋緊張と聞くと、ウェルニッケマン肢位やジャックナイフ現象などが浮かんできます・・

そもそも筋緊張とは何なのか?から説明していきます😊

以下、目次です👇

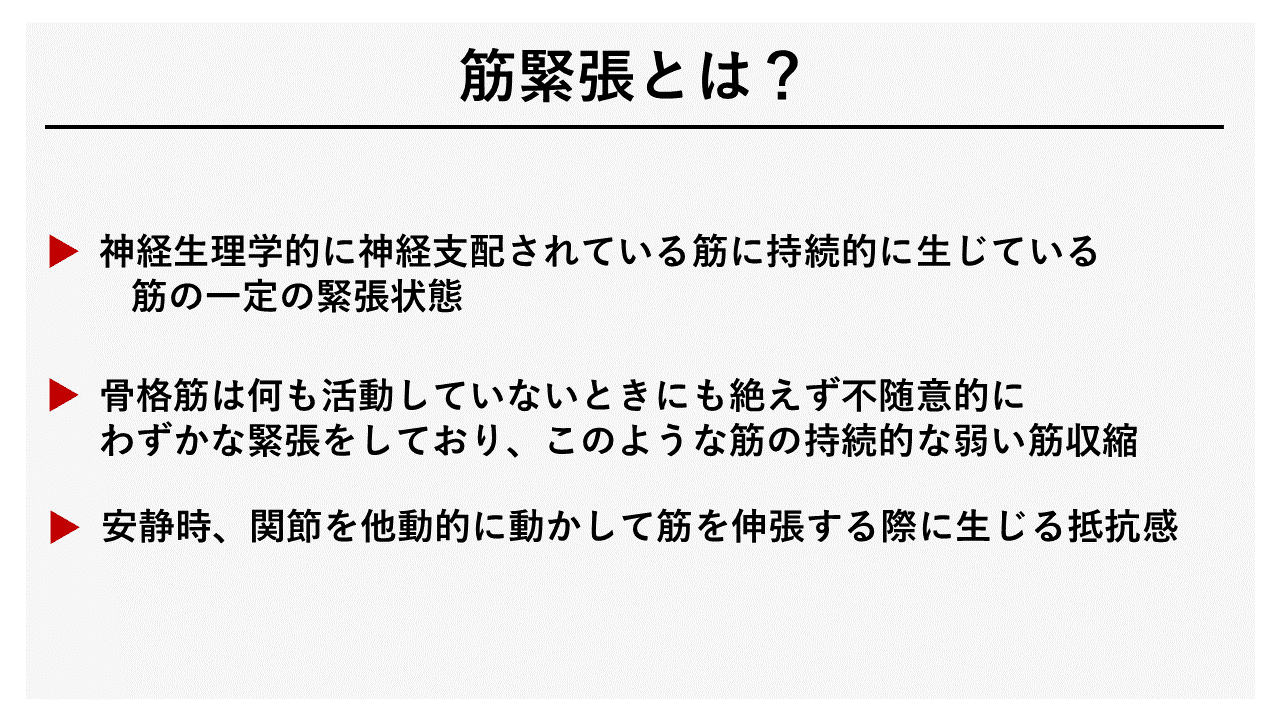

筋緊張とは?

では、

そもそも「筋緊張」とは何なのか?

を確認していきましょう🙆

いくつかの書籍や文献を参考にすると・・👇

この図にもあるように、

筋に持続的に生じている筋の一定の緊張状態とされています

つまり、筋収縮を行う上で必要な筋の張力を保つこととも言えます

よーい、ドン!と言われた時にすぐ動けるような、アクセルを踏んだ時にすぐに進めるようなアイドリング状態にも似ています。

この働きが不随意(無意識もしくは反射レベル)ではなく随意的であるとどうでしょう?

手を伸ばす時や足を出す時に、様々な筋を意識して力を入れないといけなくなり、すぐに疲労してしまいます。

また、全てを意識した状態で滑らかな運動は起こるのでしょうか?

どこかぎこちない、力を全身に入れた状態が想像できるかと思います。

私たちが効率よく滑らかに運動をするためには、この筋緊張が不随意である必要があり、コントロールできないといけません。

つまり、休む時は筋緊張を落とさないといけないし、何か重い物を抱えるなら全身の筋緊張を上げないといけないし、細かい動きが必要なら筋緊張の微調整が必要です。

課題に応じてコントロールができる必要性があります。

まずは筋緊張の重要性について簡単に述べました。

さて、次ですが

この筋緊張という言葉、よく臨床で

「筋緊張が高い、高緊張、この人は体幹が低緊張、力が抜けないから筋緊張が高い・・」

など、色々な場面で「筋緊張」という言葉を用いていると思います。

今回説明する、痙縮の理解をしていく上で、この辺りの言葉の意味はしっかり理解しておく必要があります。

痙縮という状態と筋緊張が亢進している、もしくは高い、過緊張と言葉の選択が曖昧になることはないですか?

まずは、臨床で良く使われる筋緊張に関連する言葉を少しまとめていきましょう。

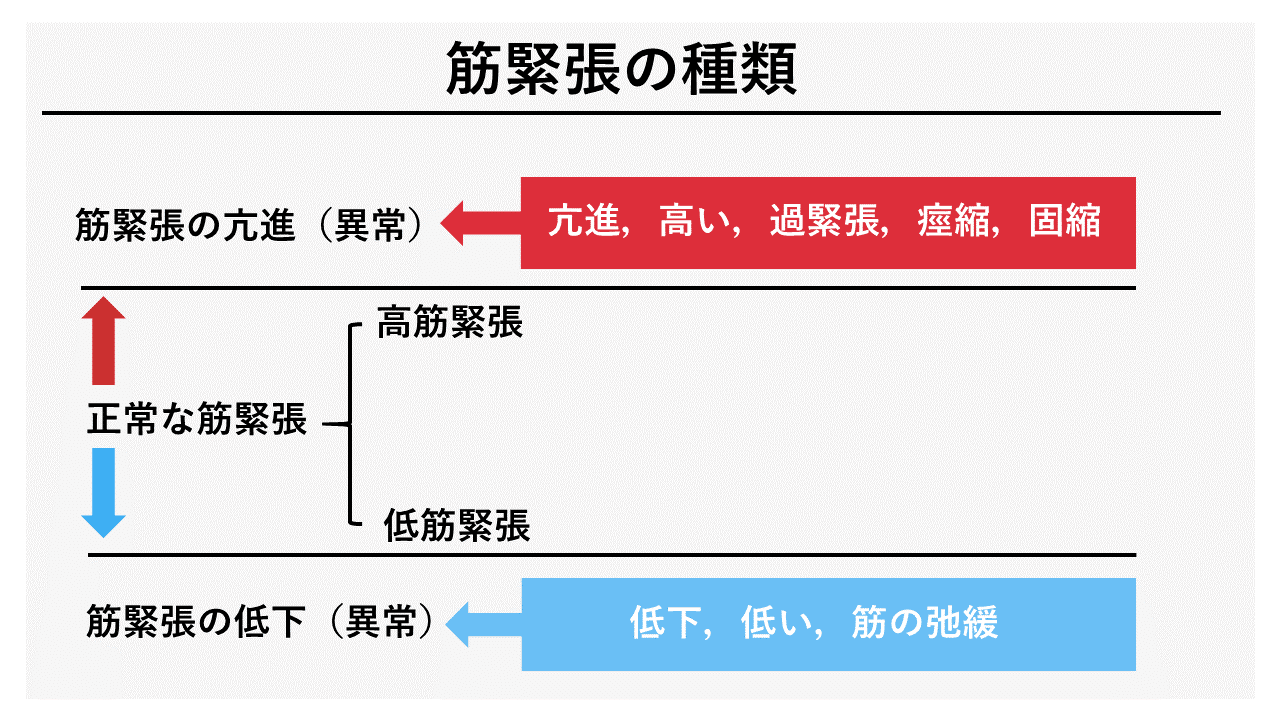

筋緊張の種類

私たちがよく使用する「高緊張」や「低緊張」は正常な、コントロールされた中での変動を表しています

つまり、「痙縮があって高緊張」という言葉は少し意味合いがおかしくなります。

また、異常な筋緊張の亢進にもある「過緊張」

これも皆さんよく臨床場面で使いませんか?

過緊張というのはどんな状態を指すのでしょうか?

過緊張とは?

「過緊張は神経原性要素として痙縮を主体としている」

つまり二次的な筋の短縮などが含まれると解釈することができます。

次に、過緊張の分類をまとめています

過緊張の分類

あくまで参考までに・・過緊張の経時的変化を見る時には使用できるかと思います。

この過緊張もそうですが、私たちがよく経験するのは「痙縮」という病態です。

あれ?痙性じゃないの?

と思いませんでした?(-_-;)

ここで「痙縮」と「痙性」という言葉の違いについて説明します。

神経学用語集では

「痙性」は「痙縮」の形容詞であり、名詞ではないとしています。

なので、「痙性が強い」ではなく名詞として用いるなら、「痙縮が強い」のほうが表現としては良いかと思います。

痙性という言葉のほうがよく使用されるかと思いますが・・(痙性が上がっているなど)

その為、ここでは、痙縮という表現でいきたいと思います。

話を戻します😊

この痙縮という状態は臨床では・・

肘を伸ばすと余計に力が入り伸びなくなる

足首を素早く背屈するとクローヌスが起こる、足首が底屈する

などの現象ではないでしょうか?

ここで痙縮について少し説明をします

痙縮とは?

つまり痙縮とは伸長反射の亢進と言うことができます

伸張反射・・?

学生時代に聞いたことあるなぁ、説明しようとするとよく分からないなぁ、、といった感じではないですか?

ただ、これまで話をしてきた過緊張や痙縮などの病態を理解していくためには、この伸張反射というもの、そしてメカニズムを理解しておく必要があります。

ここを理解していくと、臨床での現象が理解しやすくなります😊

ここで伸張反射について簡単に説明します。

伸長反射とは?

もちろんですが、伸張反射は脳卒中でなくとも、私達の体でも起こっているものです。

伸張反射のおかげで、滑らかな運動ができる、姿勢を保持することができる、筋などの組織の損傷を防ぐことができる

など、必要不可欠なシステムです。

脳卒中における痙縮はこの伸張反射の亢進と言われていますので、まずは伸張反射のメカニズ理解が重要かと思います。

では、どのようにして伸張反射は起きるのか?

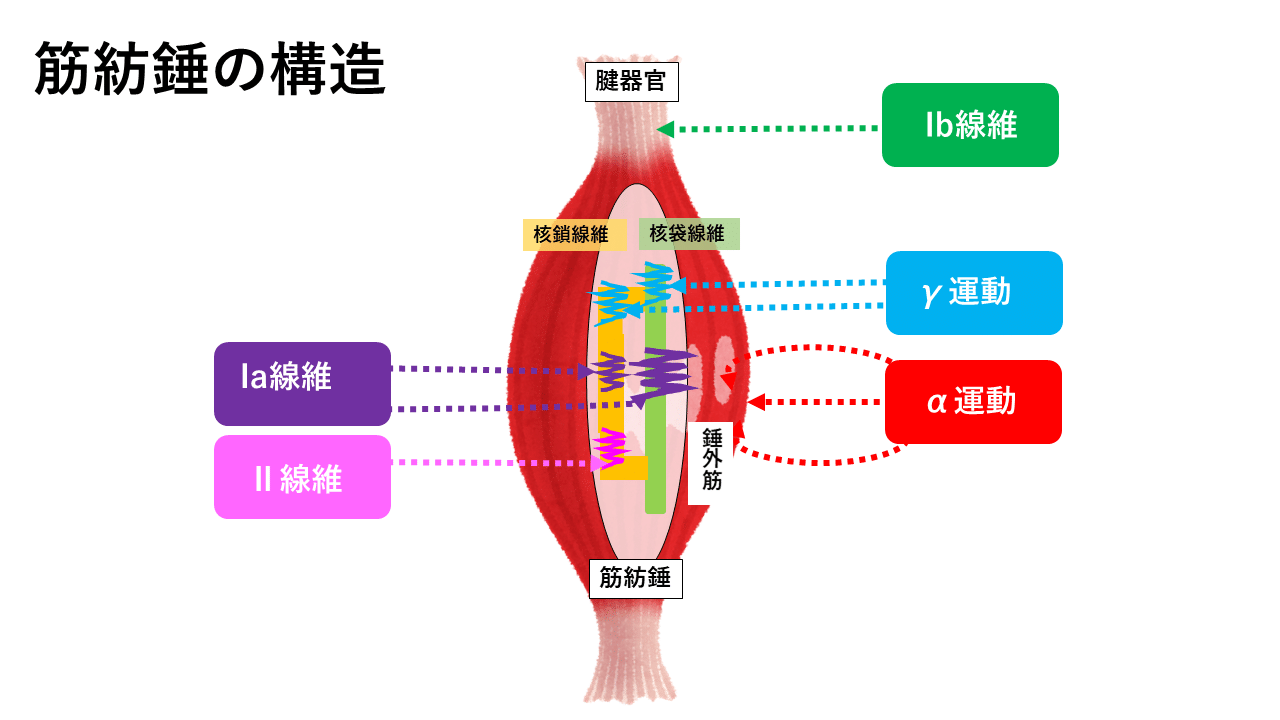

まずは筋肉と、筋緊張に関与する筋紡錘の構造から見ていきましょう

筋紡錘について

➢錘外筋というのは骨格筋のことを指し、α運動ニューロンが支配します

➢筋緊張に関与する筋紡錘、これは錘内筋線維の束からなりγ運動ニューロンが支配します

筋紡錘は動的および静的核袋線維と

複数の核鎖線維からなります

ここで重要なのは、筋紡錘にある2 種類の感覚受容器です👇

①Ⅰ a 群求心線維を介する一次終末

②Ⅱ群求心線維を介する二次終末

①前者は筋の伸張速度に非常に高い感受性を持ちます

②後者は筋の伸張した時の長さに感受性をもちます

この辺りから頭がパンクしそうになりますよね?(-_-;)

言葉だけでは分かりにくいと思いますので、

もう少し分かりやすく、伸張反射に関与する神経線維をまとめていきましょう

伸張反射に関与する神経線維まとめ

ここからは、伸張反射が起こるメカニズムや制御機構の概要を見てみましょう👇

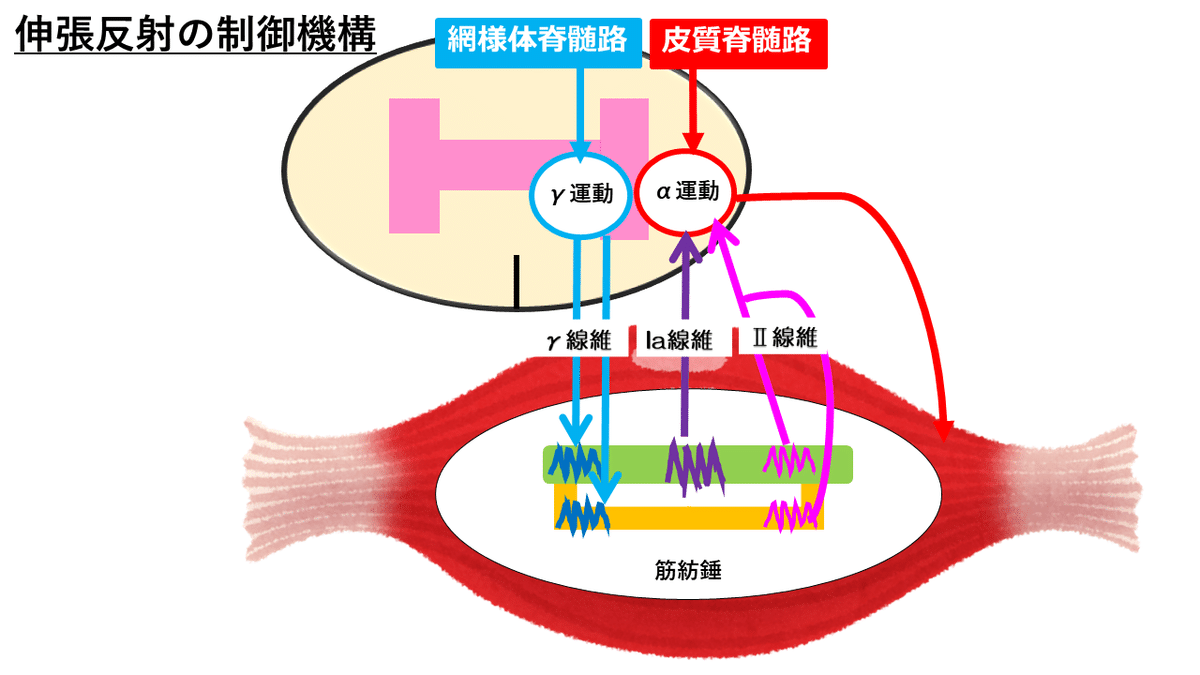

伸張反射の制御機構

この伸張反射をコントロールしているのが、

・α運動ニューロンとγ運動ニューロンになります

特に筋緊張の部分なのでγ運動ニューロンを少し掘り下げていきたいなと思います。

γ運動ニューロンには筋紡錘自体の感度を調整する機能があり、そこからα運動ニューロンに情報を送るⅠa線維やⅡ群線維からの発火頻度を調整していると言われています

つまり、γ運動ニューロンが正常に働くことで私たちは適度な筋緊張を保つことができ滑らかな運動が可能になっています。

このγ運動ニューロンを主に支配しているものが皮質網様体路になります。

α運動ニューロンはこの筋紡錘の情報を受け取り、筋肉を収縮させ、筋が伸ばされて損傷しないように働いたり、滑らかな関節運動を行う時のコントロールに関与しています。

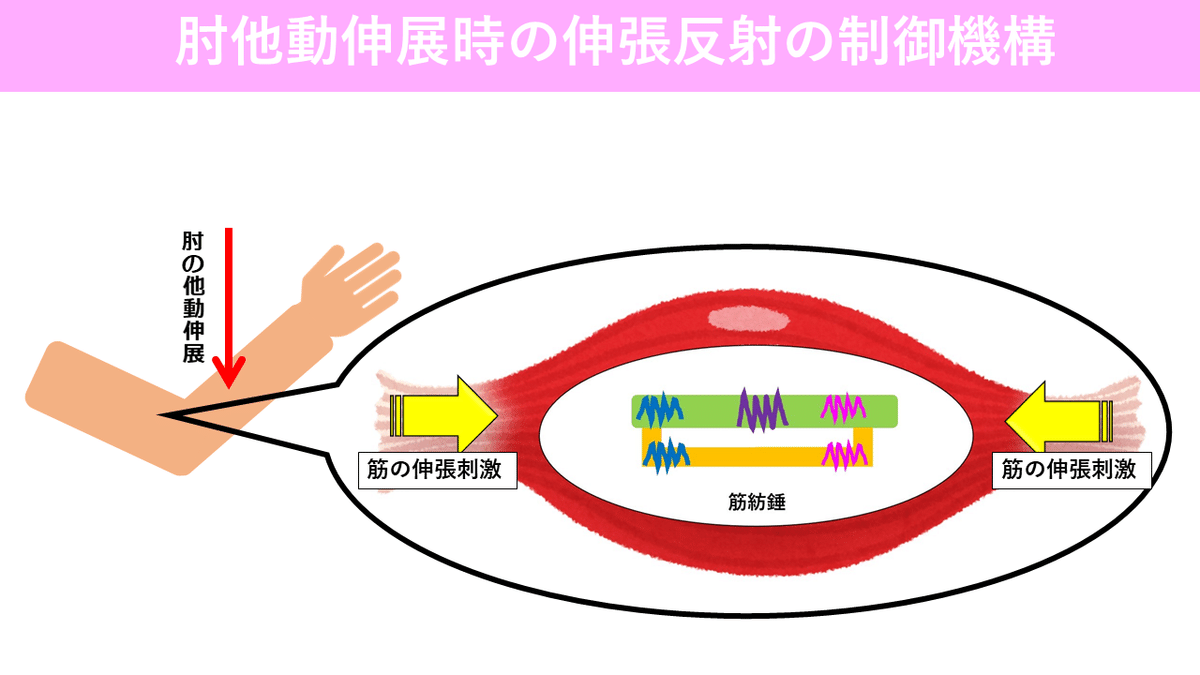

ここからは図を用いて肘を他動的に伸展した時の、伸張反射メカニズムについて説明したいと思います👇

肘の他動伸展時の筋緊張制御

肘を他動的に伸展した時に、筋を伸ばした刺激が筋紡錘に伝わります

そして、次は・・👇

この伸ばされた!という刺激を筋紡錘が感知し、感知した筋の伸張刺激を

Ia線維(速さ)

Ⅱ線維(長さ)

が筋肉を収縮させるα運動ニューロンに

「このぐらい伸びてます!縮めて下さい!」と伝えます

この情報を受け取ったα運動ニューロンが

「わかった!縮めるね!」と骨格筋を収縮させます

これが、筋を他動的に伸張させた時の、伸張反射メカニズムです。

これが、脳卒中の方のように筋緊張がコントロールできなくなるとどうなるのでしょう・・??

次は、脳卒中の方の肘を他動的に伸展した時の伸張反射亢進について解説します👇

脳卒中患者の肘他動伸展時の筋緊張亢進について

例えば、肘が屈曲位で固まっている方を想像してみましょう。

このような方の肘を他動的に伸展した場合は、上腕二頭筋の過度な収縮が起こり肘がなかなか伸展しない現象が起きるかと思います。

肘を他動的に伸展した場合に、脳卒中の方は、この時の収縮度合をコントロールできないため、過度な収縮が起こり肘が伸びないという現象が起きます

これが伸張反射の亢進です

なるべく分かりやすく、簡単にまとめましたが、伸張反射について少し臨床イメージがついたでしょうか?

ここまでは、痙縮に関与する伸張反射について説明しましたが、まだ脊髄レベルの話です。

この筋緊張メカニズムをさらに理解するには、脊髄よりも上位の神経機構を知る必要があります。

伸張反射、つまり脊髄内での反射ループを制御している部分が

皮質脊髄路、皮質網様体路でしたが、この2つだけが筋緊張コントロールに関与しているわけではありません。

脳の中には、筋緊張を強めたり、弱めたりする部位や役割があり

前者を促通系

後者を抑制系

と呼んだりします

では一体、どの部分がどのように筋緊張を促通したり、抑制したりしているのでしょうか?

この部分については、またまとめていきたいと思います😊

最後までお読みいただきありがとうございました🙆

【参考・引用文献,書籍】

[1]古澤正道:脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ〜基礎編〜,運動と医学の出版社,2015

[2]古澤正道:脳卒中後遺症者へのボバースアプローチ〜臨床編〜,運動と医学の出版社,2015

[3]斎藤秀之,加藤浩:筋緊張に挑む―筋緊張を深く理解し、治療技術をアップする! (臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス),文光堂,2015

[4]富永孝紀,市村幸盛,大植賢治,河野正志:リハビリテーション臨床のための脳科学 〜運動麻痺治療のポイント,協同医書出版社,2012

[5]マーク・F. ベアー, マイケル・A. パラディーソ他:カラー版 ベアー コノーズ パラディーソ 神経科学―脳の探求,西村書店

[6]鈴木俊明:筋緊張の評価と治療,理学療法学 第33 巻第4号 180 − 186 頁,2006

[7]長谷公隆:痙縮の病態生理,バイオメカニズム学会誌,Vol. 42,No.4,2018

[8]鈴木俊明,谷 万喜子,鍋田理恵,若山育郎:脳血管障害片麻痺患者の痙縮と連合反応,関西理学 1:35-41,2001

[9]鈴木俊明:脊髄の運動制御機構,関西理学 5:1-9,2005