ほぼ一人制作者の宅録機材紹介 ~ ここまで出来るDTMの世界 その1

この記事ではこの曲で使用した機材を紹介します。

楽器を宅録している方や、ドラムやシンセなどを打ち込んで制作しているクリエイターの方にとって、何かしら得るものがあれば幸いです。

参考までに最近作った曲(動画)をご覧ください。

DAW

DAWとは、デジタル・オーディオ・ワークステーションの略で、コンピューターで音楽制作する上での必須ソフトウェアです。

各社いろいろ発売されておりますが、私が使用するのは

Cubase Pro 12(Steinberg)

言わずと知れたメジャーなDAWです。

私はCubase SX時代からのユーザーですので今ほどシェアの無い時代から使用しています。

何よりも直感的に自分に合っている、というだけです。

これ以外にSONARやStudio Oneも使いましたが、Cubaseが自分には合っていました。

バージョンはしばらく9.5を使用していましたが、つい最近12へアップデートしました。

PC

Windows10(FRONTIER BTO PC)

CPU:第12世代 Corei 7

メモリ:32G

ストレージ:SSD 1TB

DAWを動かすにもPC が無いと始まりません。

昨年新PC 新調しました。

それまではMac Book Pro 2016を使用していました。

元々Windowsで制作していましたが、iMacを一度購入し、不具合があってWindowsに戻り、MacBookに行きましたが、再度Windowsに戻りました…

MacBookは優秀ですが、やはりデスクトップにはかなわないかな、と思います。

そして今Macに戻るとしても高額過ぎてその恩恵を感じるほどWindowsと差異があるとは思えなくなりました。

ギター

メインギターは昨年末に1台購入し、2つとなりました。

一つ目はもう10年以上使用しているこちら。

Musicman JP6 Mystic Dream

プログレッシブ・メタルのパイオニアであり、今なお一線で活躍しているDreamtheaterのギタリスト、ジョン・ペトルーシのシグネチャーモデルです。

DiMarzioのアクティブピックアップを搭載し、ヘヴィな音はもちろん、繊細なクリーントーンもとても美しい。

ピエゾピックアップも搭載しているので、アコースティックギターのような音も作ることが出来ます。

万能と呼べる存在なので、10年もの間他のギターに浮気することはありませんでした。

しかし10年も使用していると、好奇心から他のギターも、と浮気心が出てしまいます。

そこで、2代目のメインを購入すると決めてからは色々と迷いました。

PRS、Fender、Gibson、YAMAHAと迷った末にnoteでも紹介したGibsonに決定。

しかも、こちらもシグネチャー笑

Tool、というバンドのギタリストのシグネチャーですが、その昔Gibsonから出していたシルバーサンバーストという色味の美しいギターです。

どんだけシグネチャーに影響されんねん! と突っ込まれそうですが、いいんです。

Gibsonのレスポールは26年前に知人から譲り受けたスタンダードが1台あり、先のMusicmanの前はそれがメインでした。

持っているのにまた購入してしまったレスポールの魅力とは何でしょうか。

同じレスポールでもスタジオ、スタンダードやカスタムはそれぞれ違います。

購入したのはスタンダードですが、ほぼカスタムに近い仕様です。

ピックアップは上位のシグネチャーがあるためか、公表されていませんが型番から察するにSeymour DuncanのOEMではないかと思います…。

今回の曲では、Part2はすべてこのギターでレコーディングしています。

Part1では、右チャンネルがMusicman、左チャンネルがこちらを使用しています。

ギターアンプ

私は宅録派なのでアンプは実機からのマイク録りではなく、アンプシミュレーターを使用しています。

使用アプリは

AmpliTube 5(IK Multimedia)

です。

このアプリはAmpliTube 2の頃から使用しています。

何といってもアンプメーカーの公認をもらえるくらいのスペックですので、その音は折り紙付きです。

何の不満もありません。

今まではMESA/Boogieのモデルを使用することが多かったですが、今回は5から搭載されたSilverPlate 50(PRS Archon 50)を使用しています。

これはPRS公式ではありませんが、素晴らしい出来栄えだと思います。

音作りはアンプで歪みを作り、StompはコンプとEQで粒を揃え、ソロでは空間系を使ったりするくらいです。

次に紹介するギターに特化したオーディオインターフェースがありますので、とても良い音で録音することができます。

オーディオインターフェース

PCに録音するためには楽器とPCを繋ぐ機材が必要です。

それがオーディオインターフェースです。

正直、ピンキリです。

私はギタリストなので、ギタリストに特化したオーディオインターフェースを使用しています。

それがこちらです。

AXE I/O(IK Multimedia)

最高です。

使えば分かります。

ギタリストは一度は使ってみる価値があります。

ボーカル

この曲は人が歌っていません。

これを知らずに聴いた方は驚かれると思います。

初音ミク、というキャラクターは音声合成技術を用いた、サンプリングを元にした人工音声であることは多くの方がご存じかと思います。

VOCALOID(ボーカロイド)という言葉も一度は耳にしたことがあるでしょう。

初音ミクの発売日が2007年ですから既に15年以上経過しています。

その独特の発声によってボカロ音楽というジャンルも確立されていますが、近年技術革新が顕著となり、他社製の音声合成技術のレベルが飛躍的にアップしました。

私が使用しているのは

SynthesizerV

というソフトウェアです。

サンプリングされている女性のコードネームといいましょうか、それはMaiです。

通常、こういった音声は二次元キャラクターのイラストと共にパッケージで売り出されていますが、MaiはSynthesizerVを制作している会社が無償提供している音源で、イメージキャラクターはいません。

無償ですが、まったく売っているものと比較して劣るところはありません。

キャライメージが固定していないのと、低音の出方もとても気に入っているので、今後もこちらをメインで使用していきたいと思っています。

前回の曲もSynthesizerVを使用していますが、夏色花梨という名とイメージキャラクターがいます。

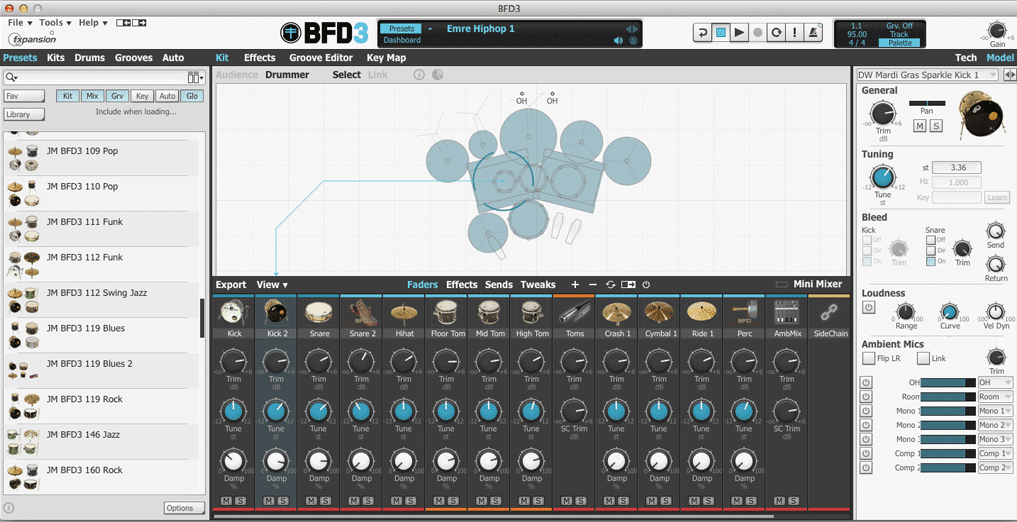

ドラム音源

ドラムは打ち込みです。

生ドラムを録音するとしたらとてつもなく技術が必要な楽器です。

使用しているのはこちらの定番音源です。

BFD3(Fxpansion → inMusic)

とにかく生ドラムのニュアンスを表現できることではこれを超える音源は今のところ知りません。

プロも使用していますが、それほど高額でもありません。

しかし、使いこなすには実際のドラムレコーディングの知識も必要です。

無論、私にその経験はありませんが、学びながらいつも使っています。

そしていつも新たな発見があります。

今回の曲ではサードパーティの『Dark Farm』をベースとして使用していますが、各キットはカスタマイズしています。

ベース音源

MODO BASS(IK Multimedia)

※リンクはMODO BASS 2 ですが私が使用しているのは初代の無印です。

サンプリングではなくモデリングということで動作が軽い。しかしサウンドは納得のレベル。

これを使用する前はTrilianという定番サンプリング音源を使用しており、何も不満はなかったのですが、音色に少し飽きてしまったこともあり、これを手にした後はずっとこれです。

でも最近、Trilianが懐かしく感じ、再度新しいPCにインストールしました。

このDTMer的浮気性は宿命です。

その他の音源

ここでは今回の曲で使用したオルガンとピアノ音源について解説します。

まず、ピアノ音源はこちら。

Alan Parsons Imperial Grand(IK Multimedia)

アラン・パーソンズといえば私にとってはPinkFloydの『狂気』の名プロデューサーです。

彼自身もまたプログレッシブロックのユニット『The Alan Parsons Project』でも活動しています。

その名を冠したピアノ音源ということで、好んで使用しています。

オルガンの音源はこちら。

Hammond B-3X(IK Multimedia)

言わずと知れた名機、ハモンドオルガンの贅沢な音源です。

ロックのオルガンと言えばハモンド!とイメージしますが、それを見事に再現しています。

私の曲ではPart2にて、チャーチオルガンの音色で重要なセクションを担っています。

Part1ではソロでギターとの掛け合いが聴きどころです。

最後に、Part2のイントロで使用しているパーカッション音源です。

Sampletank 4(IK Multimedia)

これはいわゆるマルチティンバー音源と言われるトータル音源です。

その中のパーカッション系のプリセットを、少し改良して使用しています。

独立音源としてシネマティックパーカッションがありますが、その音もいくつかこちらに入っています。

かなり使えます。

以上が楽器系のプラグインとなります。

曲のミキシングにはこれからエフェクトが必要になります。

これは楽器系のプラグインを選ぶのとは次元が違うほど、無数のパターンがあります。

個人的には正解はないと思いますし、各々のセンスに従って選んで使用していくしかないのかなと思います。

そのためには『いい音とな何か』『いいミックスとは何か』を常に問い続ける必要があります。

それには音楽をたくさん聴くのはもちろん、ミックス視点での聴き方が必要だと思います。

それはまた別の機会にお話ししたいと思います。

それではまた!