日本文化の基層 ③イネとコメの日本史_2 黒ボク土

ここで「黒ボク土」のことについてふれておきましょう。

甲子園球場の内野に撒かれている、あの黒い土のことです。黒ボク土は、ホクホクしていて、とても軽いものです。

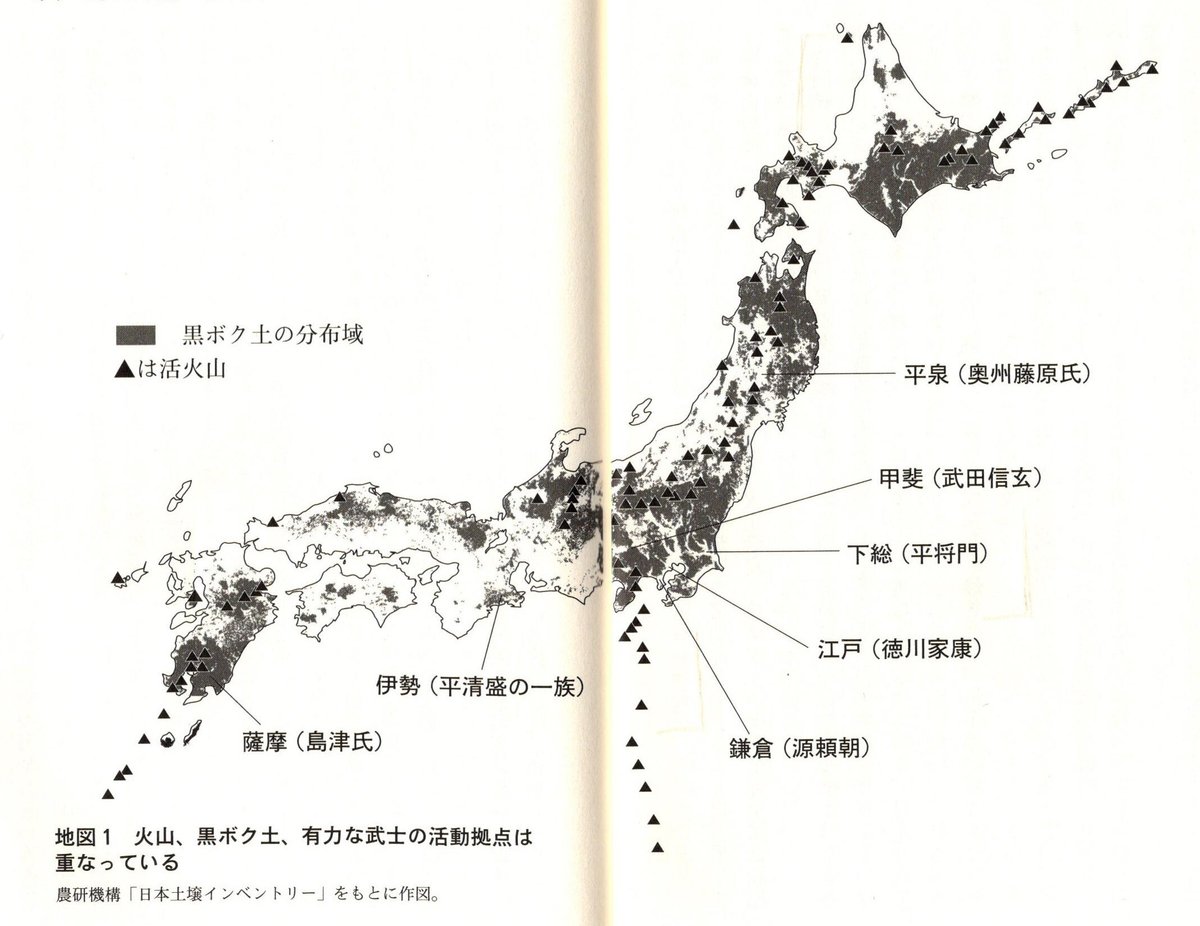

この重量感も、色も、草の葉などが堆積し腐植することに由来し、そしてそれらは火山による地質や火山灰の化学的性質を帯びることによって形成されます。

時間軸の上では1万数千年前に始まり、それ以前には存在していないこと、縄文時代の人口が多かった地域との重なりなどから、ある姿が見えて来ます。

縄文人が森林を伐採し、焼き払い、毎年の野焼きを繰り返しながら、草原を維持した結果の姿が、黒ボク土であろうと…。縄文人にとっては猪や鹿の狩場として、一定の広さの草原が必要であったのでしょう。

ただ、肥沃な黒土とは違い、黒ボク土には過剰にアルミニウムが含まれ、それが樹林や作物の成長に欠かせないリン酸と強く結合する性質があるため、後には草しか育たない土壌となって行きます。

また、水捌けの良い黒ボク土は、この時代の農法において、水田稲作には、全く適さなかったのでしょう。

縄文中期の最温暖時期(縄文海進の時代)に、26万人あった日本の人口は、気候の下降に伴い、縄文後期には16万人に減少し(関東以西の人々が九州方面にまで移動したか?)弥生早期には7~8万人に減少しています。

しかし、ここから弥生時代末には60万人、古墳時代には400万人へと増えて行きます。

ある説では弥生時代初期から奈良時代初期までの1000年間で、150万人程度の渡来があり、年平均1500人という結果が紹介されていますが、これはいく通りかのシミュレーションの1つだと言いますし、弥生時代のスタートを最大のBC950年に置くと、弥生時代だけで千年を超してしまいます。(出典の本は2000年発行)

実際には、もっと長い期間(1700年間か?)の渡来であり、人口爆発の係数の取り方により、もっと少ない人数の渡来であったという研究発表もあります。まさに、少人数ずつの渡来であったのでしょう。

古墳時代以降、文字としての記録(ただし、700年頃の『日本書紀』や『古事記』など)があり、様々なことがわかって来ます。

この時代は疫病(病名は不明)が、度々流行し、その都度、多くの人が亡くなります。また、古墳造営や何回もの遷都で百姓(オオミタカラ)は重税に苦しみます。

5世紀に馬が持ち込まれ、黒ボク土のつくった草原が牧や野となって馬が飼育され、やがて、その馬は、大陸へと輸出されるようになります。

その牧や野の役割も、一つの日本の深層文化だと、考古学者の森浩一氏は指摘しています。

※ほとんど丸写しも多い参照資料

◎著者:佐藤洋一郎氏

『イネの歴史』京都大学学術出版社

『稲の日本史』角川ソフィア文庫

『米の日本史』中公新書

◎著者:奥田昌子氏

『日本人の病気と食の歴史』ベスト新書

◎著者:田家康氏

『気候で読む日本史』日経ビジネス人文庫

◎著者:鬼頭宏氏

『人口から読む日本の歴史』講談社学術文庫

◎著者:上念司氏

『経済で読み解く日本史』飛鳥新社

◎著者:井沢元彦氏

『中韓を滅ぼす儒教の呪縛』徳間文庫

『動乱の日本史(徳川システム崩壊の真実』角川文庫

◎著者:蒲地明弘氏

『「馬」が動かした日本史』文春新書

◎著者:山本博文氏ほか

『こんなに変わった歴史教科書』新潮文庫

◎著者:小泉武夫氏

『幻の料亭「百川」ものがたり』新潮文庫

◎著者:山と渓谷社編

『日本の山はすごい!』ヤマケイ新書

◎著者:森浩一氏

『日本の深層文化』ちくま新書

◎佐々木高明氏

『日本文化の多重構造』小学館

◎原田信男氏

『日本人はなにを食べてきたか』角川ソフィア文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?