『伝説の新人』勉強会【第3章】「圧倒的当事者意識を持つ」

こんにちは。よっぴーです。

本日もTさんの勉強会を朝9時からしてきたのでアウトプットのためにも共有します。

ちなみにTさんって誰なの?というコメントをいくつかもらってTさんに確認したところ、掲載許可を頂いたので、この方です!!!

某組織コンサルの会社で全社MVPを取った方です。本当に尊敬している先輩です。ツイートも刺激受けるものばかりなのです。覗いてみてください。

本日は「当事者意識について」をお伝えしたいなと思います!

このご時世「自分が助かるかどうか」だけではなく、「社会のために」という高い当事者意識を持った方がご活躍されている印象があります。本当にすごいな、あんな人になりたいなと思いながらnote書いてます。

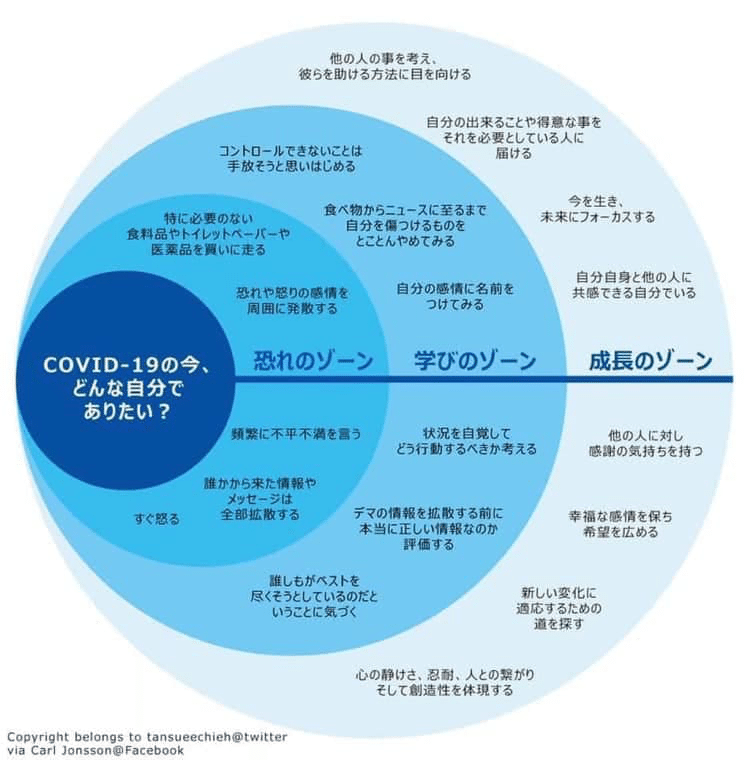

この図とかTwitterで見たんですけど、コロナに対してどうやって主体的になるかについて参考になります。

では本日は

「当事者意識とは」

「高く持つとどんな良いことがあるか」

「自分の当事者意識を図る方法」

のようなお話をできればなと思います。

目次はこんな感じです。それでは行きましょう。

○当事者意識とは

皆さん、突然ですが

”風が吹けば桶屋が儲かる”

ということわざを知っていますか?

この記事を読もうかなと思う人の時点で恐らく愚問でしたね。

ここに「当事者意識について気をつける」要素が隠されているんです。

そもそも”風が吹けば桶屋が儲かる”とは...

大風が吹けは土埃が立ち、盲人などの眼病疾患者が増加する。(2)盲人などが三味線を生業とし、演奏方法を指導したり、門付で三味線を演奏するので、三味線の需要が増える。(3)三味線製造に猫の皮が欠かせないため、猫が多数減り、鼠が増加する。これら鼠は箱の類(桶など)をかじることから、桶の需要も増加して桶屋が儲かるだろう。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

ここで考えてほしいことは、風が吹いた時に、どこまで影響が起きるのかを想像できるか。「桶屋が儲かる」まで想像できる人は恐らくほぼ全ての人ができないとは思います。

多分できる必要はありません。(笑)

でも、自分の活動や仕事で落とし込んで考えるとこれって意外と大事なヒントなんです。

どういうことか見ていきましょう。

新人のテレアポという具体例を出して考えてみてほしいと思います。

自分がテレアポすることによってどこまで影響を与えるのかを考えると、大体「アポが取れるかどうか」、もしくはちょっと想像ふくらませると「受注できるかどうか」だと思います。

でも「伝説の新人」になるような人は「この会社がよくなるかどうか」まで

考えているらしいです。恐ろしすぎて引きました。

でもこの視座で動くのだとしたら、行動の質が確かに上がるなと思います。ちょっとみてみましょう。

レベル1「アポが取れるかどうか」:アポを取ることが目的。アポの質を高めるヒアリングまで頭に無いかも知れません。

レベル2「受注できるかどうか」受注することが目的。レベル1よりは少し先にことまで考えられてます。でも個人の数字を追うという範囲にとどまっています。

・

・

・

レベル10「会社がよくなるかどうか」:会社がよくなることが目的。ノウハウナレッジは周囲にシェア。会社の雰囲気が悪かったら、アポ取れた時に会社の人たちを巻き込んで喜び、雰囲気を明るくする。などなど、、

どこまで影響が及ぶかどうかを考えていることの大事さがわかると思います。

ただ、ここで大事なのは、目的は大きければ大きいほど良いってわけじゃないってこと。

自分が本当にしたいかどうか。

その上で

自分の責任範囲は自分で決める

ことが大事です。

Tさんは?というと

「自分のリーダーの責任範囲」を自分の責任範囲だと捉えていたそうです。

マネジメント層が気にかけているのは

「個人個人が達成しているか」<「チームとして達成したかどうか」

なんです。(個人個人が達成しているかきにしていないわけではないです!)

なので「組織としていかに目標達成できるか」、という視点で仕事をしていたら新人賞を取っていたそうです。

◯高く持つとどんな良いことがあるか

高い当事者意識が、問題解決力を生むについてお話したいと思います。

突然ですが、新卒や長期インターン生のメリットは他ではない壁にぶち当たった時、わからない時に「上司に何でも聞けること」、だと思います。

その時に大事にしたいのは「お前はどうしたいの?」って言われた時に「仮説」をぶつけられる状況で質問しに行けているかどうか。

これはよく言われてますよね。

ビジネス書何冊か読んだら、「質問のときは仮説検証の場にしろ」って多分書いてあると思います。

でもここで大事なのはもちろん「仮説検証ができるようになること」ではないのです。

ここでの目的は「新しい視点に立つためにはどうすれば良いのかを身につけるようになること」なんです。

カレー作りの話で説明しましょう。

先輩から「子供に美味しいカレー作って!」という課題が出されたとしましょう。

「仮説持たないver.」と「仮説持っていったver.」で比較してみます。

「仮説持たないver.」

僕 :「作ったこと無いので、教えて下さい。」

先輩:「対象は子供だから甘口にしてほしい。材料は~~で、作る場所は家のキッチンで、、」

など、カレーを作る際の”答え”を教えてくれます。

なので「次にカレー作って」って言われた時に作れるような人間にはなれます。

つまり一問一答には答えられるような人間にはなれます。

だけど、これはカレー作りを「与えられた仕事」と捉えているんですよね。

しかし、当事者意識が高い人はどうなるかというと、、、

<仮説持っていったVer.>

「仮説持っていったver.」

僕 :(...この人はなんでカレーを作りたいんだろう。子供に食べさせるためだよな、子供二人いるから二人分だな、材料はこんな感じで、場所はキッチンだな)

僕 :「美味しいカレーってどうやったらつくれますか?こんな感じで作ろうかなと考えてます!」

先輩:「大体それでオッケー。野菜は細かく刻んでほしい。お皿はアンパンマンのにしてね。」

僕 :「なるほど。かしこまりです!(....「調理方法」、「盛り付け」について、の視点も次から入れてみよう)」

など、自分の考えの中で足りない視点はどこか、次は物事をどうやって考えればいいかなどが身につき、応用問題も解けるような人間になるんですよね。

「問題解決力を生む」とはこういうことです。

伝わりましたでしょうか、、(少し分かりづらかったかも)

これは先輩の質問の場だけではなく、いろんな状況で試せます。

例えば、初めてやる業務についてマニュアルあっても、まずは自分で「どうやったら良いだろう」という仮説を持ってから読んでみる。とか

◯自分の当事者意識を図る方法

今回のテーマは「当事者意識を高く持つ」です。

でも実際に高く持てているのかわからない、、みたいな状況に陥る人は出てくるのではないかと思います。

ので、ここからは簡単に確かめられる項目を5つ紹介したいと思います。

1.時間を守っているか

・遅刻しない。

・納期を知る、そしてそれを守る。

→先輩に「資料作っといて」と言われても期限言われてなければ時間も守っているかどうかなんてわかりません。まず「いつまでですか?」と聞きましょう!(ここで仮説検証できたら尚GOOD!)

2.司会の近くに座れるかどうか?

・司会の人に話を振って/拾ってもらいやすくなるから

<オンラインの場合>

・チャットめっちゃする/質疑応答する、とか

3.準備をしているかどうか

・MTGで必要そうなものを考えて用意する。(延長コード、白紙とペンなど)

<オンラインの場合>

・1on1ではアジェンダを設定する

・休憩明けに誰がいないか確認しといて司会が「じゃあ再開しよっか」といった時に「〇〇さんがいないので、メッセージおくります。」と言える準備をしておく

4.意見をぶつけているか

・セミナーや講義は必ず一個質問する。

→自分ルール化することで話を聞く姿勢が前のめりになると思います。

・意見の対立を恐れず、会議で最低1回は思っていることを伝える

5.知っているべき数字や言葉を言えるかどうか

・自分の目標に限らず、チームの目標をしっかり把握しているかどうか

って感じです。

本日は当事者意識についてでした。僕はできてないことばかりです。高く持ちます。

次回もお楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?