「早く、いいものを作り続ける」ために走り続けるatama plusコンテンツチームのお仕事

こんにちは!よこやんです。普段はatama plusという教育✕AIのスタートアップで、主に文系科目(英語・社会)の講義動画をつくる仕事をしています。

今回は「atama+」で実際に生徒さんが取り組む問題や動画などを制作している、コンテンツチームについてご紹介したいと思います!

atama plusでは他社と比べてどんな点を工夫して教材制作をしているかなどについても、元々ベネッセで教材をつくっていた自分の立場も踏まえて解説させていただきます。

「atama plus」ってどんなところ?と思われた方は、是非「3分でわかるatama plus」の資料や、直近の資金調達ニュースをご覧ください!

「atama+」のコンテンツは高校数学からはじまった

「atama+」においては創業から今に至るまで、提供する教材はすべてゼロから企画・制作を行っています。

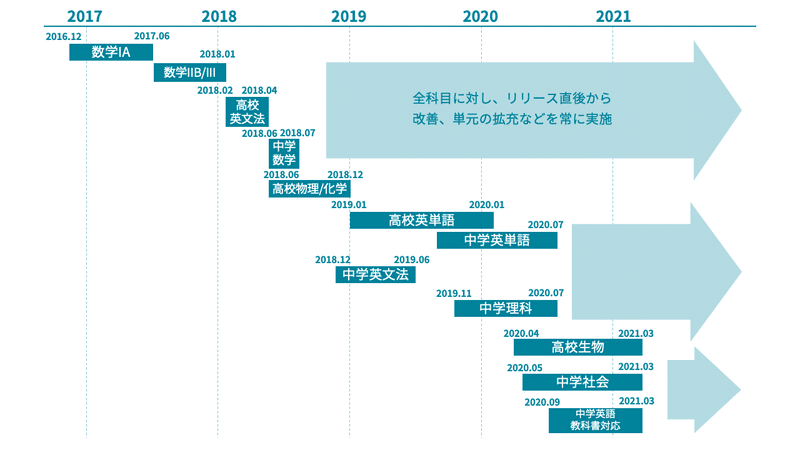

今でこそ中学生向けの数学・英語・理科・社会、高校生向けの数学・英語・物理・化学・生物と多くのコンテンツを提供していますが、最初に作られたのは高校生向けの数学、それも数学IAだけでした。

数学IAのコンテンツはatama plusが正式に創業する2017年4月の少し前、2016年12月末から制作を始め、実際に教室で使っていただく6月にリリースしました。

一般的な想定だと、1学年分の教材を制作するには少なくとも1年はかかるところですが、倍以上のペースで制作した計算となります(しかも担当社員は創業メンバーである井上一人でした!)。

このころは最もコアな学習体験にあたる「講義動画」「練習/演習問題」にコンテンツを絞っていましたが、それでも数十本の動画と数百問の問題を制作しています。

いくら素晴らしいアイデアや想いがあっても、実際にプロダクトとしてそれらを体現するために必要なコンテンツがなければ話になりません。そしてもちろん、「お金がないから」「人がいないから」と言い訳をする余地もありません。

立ち上げて間もないatama plusは、手元にほぼ何もない状態から、圧倒的なスピードで生徒を熱狂させられるものを作れないと、スタートラインにも立てないのです。

コンテンツチームでは「早く、いいものを作り続ける」という目標を掲げているのですが、それを設定するきっかけとなったのはこの「限られた期限とリソースで最大の結果を出す」という経験です。この目標はチーム内の基本方針として、今でも全員の間で常に共有・確認されています。

超速で提供コンテンツを増やした4年半

数学IAのコンテンツを制作した後も間断なくコンテンツ制作が続き、1年半後の2018年末ごろには「高校数学(IA/IIB/III)」「高校英文法」「中学数学」「高校物理・化学」の教材制作を作成・リリースします。

もちろん問題制作を担当してくださるパートナー様や、動画で講義をしてくださる先生がたはいらっしゃいましたが、ここまで制作担当社員は井上一人でした。

しかしさすがにこれ以上は手が足りなくなり、メンバーを増やして制作体制を拡充していくようになります。

その後は中学生向けの英語・理科・社会、高校生向けの生物のリリースを行いながら既存コンテンツの改善・拡充を進め、今に至ります。

↑主な新規リリース科目だけでも、まとめるとこんな感じ。およそ27学年分の教材を4年ほどでリリースした計算になります。

今ではコンテンツチームの社員は20名ほど、制作をサポートしていただいている派遣社員のみなさまやインターン生を含めると4~50名規模のチームとなっています。

「早く、いいものを作り続ける」体制を実現した「役割別チーム」

大手の教材制作会社では1~2年はかかる量の教材を、なぜ半分以下の期間で制作できるのか?

その秘訣は、「既存の手法をゼロから見直し、効率的に制作する」ということに尽きます。

その工夫の例のひとつとして、現在コンテンツチームで採られている「役割別チーム」についてご説明します。

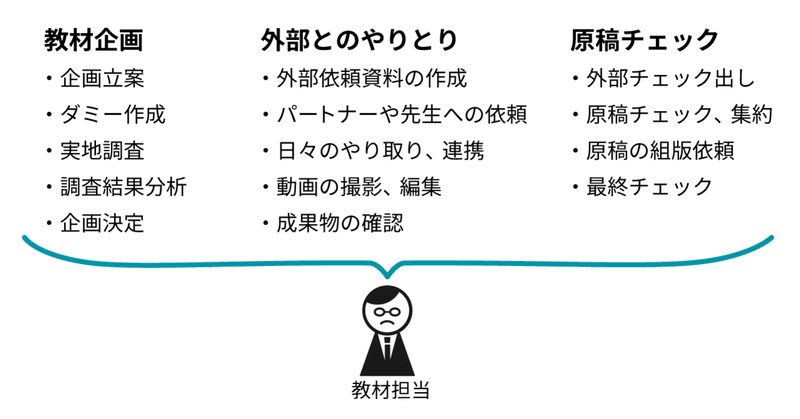

教材制作では多くの場合、一人の担当がひとつの教材の企画から制作まですべてを行います。

ただ、このような場合だと業務範囲が広すぎて他のことに手が回りきらず、各工程の質を担保するために相当な労力を使う必要があります。その結果、教材が世に出るまでにより多くの手間や時間がかかることになります。

たしかに、一定の質で教材をリリースするには良いやり方なのですが、少しでも早くコンテンツを作ってより多くの生徒にatama+を届けたい私たちにとっては、適したやり方ではありません。

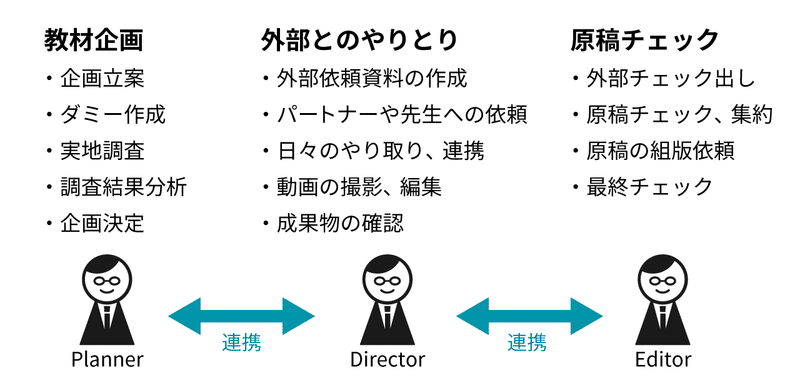

そのため、現在は工程ごとに担当を分け、それぞれの工程が得意なプロが集中して制作を行う体制をとっています。

こうすることにより、一つひとつの工程にかかる時間を圧縮できるようになります。また、並行してより多くの教材を制作でき、各担当が連携をとりあうことで業務の質も向上できるようになります。

前職で、一人で複数の教材制作を担当していた時は「あれ、いまこの仕事はどこまで進んでたんだっけ…?」とそれぞれの制作物の進捗が迷子になったり、「これを頼み忘れてた!」「大量の原稿を明日までに全部確認しなきゃいけないのに他の仕事が…!」とあたふたしていたものです。

今は当時より担当している教材量が増えているはずなのですが、担当する領域が限られているおかげで「今やらなきゃいけないのはこれとこれとこれで、次の仕事は2週間先にパスされてくるからそれまでにこれを終わらせて…」と進行中の業務整理もしやすく、一つひとつの業務への集中度が上がった感覚があります。

これはあくまで一例ですが、最初からこの体制ありきだったわけではありません。「少しでも早くいいものを生徒に届けるためにはどうしたらいいか」と試行錯誤した結果のひとつで、この体制もまだ試行錯誤中のものです。

既存のやりかたに固執せず、手間を減らしたりアウトプットの質を上げるためにできることを一つひとつ積み上げ続けることで、より早く、より良いものをつくり続けることができているのです。

生徒が熱狂するコンテンツをつくる「即時改善」

会社のMissionに掲げている”Wow students.(生徒が熱狂する学びを。)”

atama+を使って生徒さんにWowしてもらうためには、期待以上の体験を提供できる教材を、全員が一丸となってつくらなければなりません。そのために、コンテンツチームは一度つくった教材でも、効果の確認と改善を繰り返し実施しています。

atama+でリリースされたコンテンツは、リリース直後から「どれだけの生徒が取り組んでいるか」「講義を一度見て、その内容が理解できていそうか」「どのくらいの時間で合格レベルに達しているか」「どのような誤答が発生しているか」……などなど、様々な観点でデータ分析をしています。

また、データ分析と並行して、社員が直接塾の教室を訪問して生徒の様子を観察し、企画意図通りに使われているかを直接チェックします。

当初の予測よりも成果が出ていないコンテンツに関しては、その時点で観測できるデータや生徒の様子をもとにコンテンツの改善にすぐに着手します。リリースした2週間後(!)に問題や動画の改善を完了したコンテンツも少なくありません。デジタルで教材を提供している強みを活かした対応です。

私たちはそれぞれの時点で、生徒にとって一番学習効果のある指導法や内容を考え、コンテンツを作成・リリースします。ただ、もちろん企画のもととなった仮定がズレている場合もありますし、対象となる生徒が増えていくに従っていままでのやり方が通用しなくなってくることもあります。

私たちは一度作ったコンテンツがいつまでも通用し続けるわけではないことを前提として、「今よりよい教材にするためには何が必要か」「ほかに生徒が困っていて、サポートが必要なところはないか」をデータと現場の両面から常に探し続け、教材を改善し続けています。生徒の成長に先回りできるよう、教材も常に進化し続けていくのです。

まとめ:「一度きりの学生生活」を支えるために、コンテンツは何ができるか

私がベネッセ時代に言われて心に残っている言葉のひとつに、「私たちが関わっている生徒の学生生活は、一度しかない」というものがあります。自分たちが提供する教材が、生徒一人ひとりの人生を背負う役目を負っている。だから、できる限りの手を尽くして最良の教材をつくりなさい、ということです。

atama plusは創業して4年半ほどが経ちましたが、まだまだ成長途中の企業です。ですが、私たちが関わらせていただいている小学生、中学生、高校生の学生生活は、それぞれ一度きりしかありません。成長途中だからといって半端なコンテンツを提供することは許されない、という気持ちで日々仕事をしています。

だからこそ私たちコンテンツチームは、少しでも「早く、いいものを作り続け」て生徒に提供するために、文字通り「あらゆる手」を尽くして教材の開発・改善に尽力します。壮大な挑戦にも聞こえますが、だからこそやりがいがあり、楽しい仕事だと思っています!

atama plusでは組織の拡大に伴い、コンテンツチームで働く仲間を大募集中です!

この記事には収めきれなかったたくさんの工夫や、実際に働いてみてどうか、といったことに関しては、2021年10月に2回に分けてwebイベントを実施予定です。下記のリンクから申し込めますので、興味を持って頂けた方はぜひご参加ください!(匿名で参加でき、顔や名前が表示されることもありません)

■募集職種一覧

■コンテンツメンバーのインタビュー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?