肥料について#1

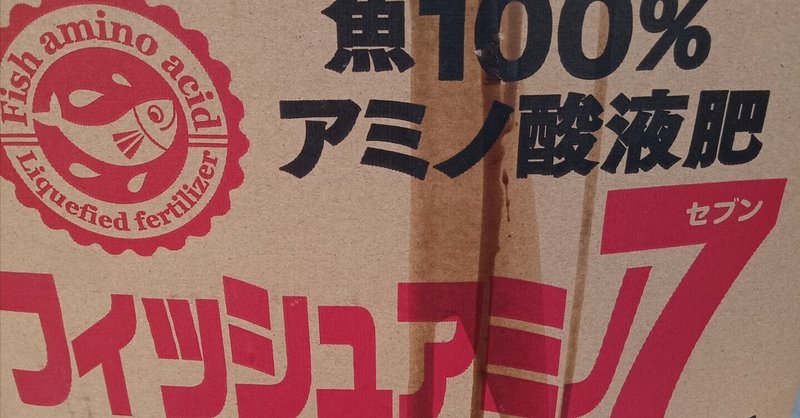

ナスの追肥のために魚由来の液体肥料を購入しました。7月初旬、梅雨の日照不足とナスの実の量が増えたことで栄養不足になっていたからです。ナスは栄養不足になると曲がった実が増え、病害虫にもやられやすくなります。

今回使用した肥料についてですが、魚の死骸を土に混ぜて肥料として使用する事例は昔から世界的にあります。いわゆる海洋堆肥の一種です。

例えば北米のワンパノアグ族は、トウモロコシを栽培する際に、魚の死骸を土に混ぜて肥料として使っていました。この方法は、土壌の水分保持力や肥沃度を高めるとともに、トウモロコシの収量を向上させる効果があると言われています。

日本でも化学肥料が普及する前(江戸時代から明治時代にかけて)は「魚粕」と呼ばれる有機肥料が東北地方や北海道などで使われていました。※魚粕: 漁業で捕れた余剰な魚や小魚を乾燥させて粉末状にしたもので、現在でも有機肥料として利用されています。

有機肥料は臭いがキツかったり散布するのが手間だったりしますが、なんか良いです。最終的に植物が吸収するのは無機物なので化学肥料の方が即効性があり効率が良いのですが、有機肥料は植物にとってそんなに役に立たないものが土壌を豊かにしたり微生物を多様にしてくれます。

※魚の肥料では窒素とリン酸の供給は十分できますが、カリは不足します。その時は昆布を畝の上に置いてゆっくり分解させるとカリウムを供給することができます。横枕農園では海藻由来のバイオスティミュラント資材を使用しカリウムを供給しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?