隣の晩ご飯

「今日はカレーだな」

和真が言った。隣の晩ご飯のことだ。

「そうなんだ。部屋にいると私には感じないわ」

夕飯の支度をしながら、妻の咲恵はそう応える。

「まぁ、鼻が利くのが俺の取り柄だからな」

夫の和真はそう言うと、テレビの電源を入れた。

翌日、和真が帰宅すると、玄関を開けるなり言った。

「今日はお隣、焼肉だな」

「あ、やっぱり?」

咲恵がニンマリして言った。

「お前も匂いでわかったのか?」

驚いた顔の旦那に、咲恵はスマホの画面を見せた。

「これね、やっぱり隣の家だったんだ」

見ると、写真投稿SNSに、焼肉料理の写真が何枚か貼らてていた。

「どうしてこれがお隣さんってわかったんだ?」

アカウントの記号だけではどの家かわからないと思って和真が訊く。

「だって。背景のドアとか間取りが、うちとおんなじ。このマンションの特徴だよね。でね、あなたの毎晩の『匂い報告』といつも一致してるから」

なるほど、と思い和真が画面をスクロールする。確かに、今まで匂いでわかったメニューの記憶と、だいたい一致しているようだ。

「お前、なかなかすごいの見つけたな」

そう言うと、自分も夕食を食べることにした。

数日後、和真が家に戻ると、妻がスマホを片手に話しかけた。

「ねぇ、隣の晩ごはん、何だった?」

和真はジャケットを脱ぎながら答える。

「あ、今日は匂いがしなかったよ。冷たいメニューかもな」

咲恵が小首を傾げて言う。

「おかしいな。アジアン料理の写真が出てるんだけど」

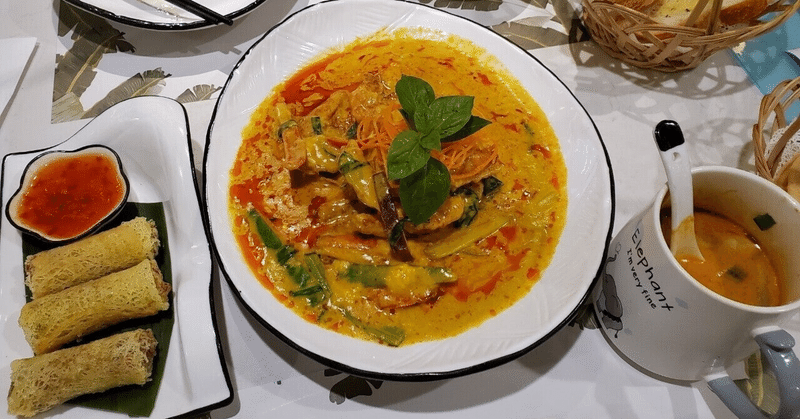

和真が覗き込むと、そこには豪華なタイ料理のような皿が並んでいた。

「ほう、これはすごい。でも匂いはしなかったぞ」

「おかしいわね。背景はいつもと同じ家に見えるけど」

着替えを終えた和真は、リビングに移動すると、ソファに腰掛ける。

「もしかして、偶然の一致だっただけで、今までも他の家だったのかな」

妻はそれを聞いて、つぶやいた。

「家の中だけじゃなくて、近所のお店とか街の写真からも、このマンションだと思うのよ。そんなに同じメニューが続く家が、2軒もあるなんて考えられないわ」

ふうむ、と唸って聞いていた和真だが、やはりわからないと見えて、黙ってテレビを眺めるだけだった。

翌日も、その翌日も、隣の家から匂いはしなかった。しかし、投稿写真には連日、特徴的な料理が並んでいた。さすがに不思議になってきた和真は、妻に話しかけた。

「もしかして、換気扇とか部屋の密閉具合とか、工事でもしたんじゃないか?」

咲恵が少し考えて答えた。

「どうかな… このマンションでは部屋の中の工事でも管理人に報告して、掲示板に貼るルールだけど、そんな工事、見た記憶もないし、隣から日中工事の音とか、聞こえてなかったし」

その答えに、和真は首を傾げた。

「俺の鼻は、相変わらず敏感だけどなぁ」

2人は謎は謎のまま、自分達の晩ご飯を食べ始めた。

「すごい匂いだ」

隣の匂いを感じなくなってから1ヶ月後、朝に隣の家の前を通った和真が思わず声を出した。

「これは尋常じゃない」

隣の玄関のピンポンを押す。何度押しても返事はなかった。

一旦自分の家に戻り、妻を呼び出して玄関前の通路に来てもらう。やはり、鼻が敏感ではない咲恵でもわかる腐敗臭だった。その後管理人を呼び、管理人は警察を呼ぶことにした。

「俺は会社があるから」

そう言って和真は出ていった。

会社に向かう途中、咲恵から和真にメッセージが届いた。

「大変です。隣の奥さんが自殺してました」

和真は目を見張った。

「警察の人の話では、ここしばらくは1人で、奥さんだけ住んでたみたい」

「どういうことだ? あの量の料理は1人分じゃなかっただろ」

和真の問いに、咲恵から返信が来た。

「多分だけど、隣の奥さん、旦那さんが家を出ていった後も、SNSだけは幸せな家庭があるように見せたかったんじゃないかしら。過去の写真とか、架空の料理を出してたのかも」

悲しみが続く、閉じられたマンション。その外、バーチャルな世界では幸せが終わっていない。そんな二重生活に、隣の住人は疲れてしまったのだろうか。和真はぼんやりと考えながら、会社の入り口を通過した。

*この物語はフィクションです。