ヘルスケアとエンタメについて考える(エンタメ版)

ヘルスケア産業について

ヘルスケア市場については以下にまとめています。

エンタメ市場について

エンタメ市場とは

これからは、エンタメ市場について少し学んでみようと思います。

ヘルスケア以上に、全く無知に近い領域ですので、的外れな部分に走っていく可能性も多々あるかと思いますが、自分なりに楽しんで学んでいければなと思います。

では、まずエンタメ市場とは一体どのようなものでしょうか。

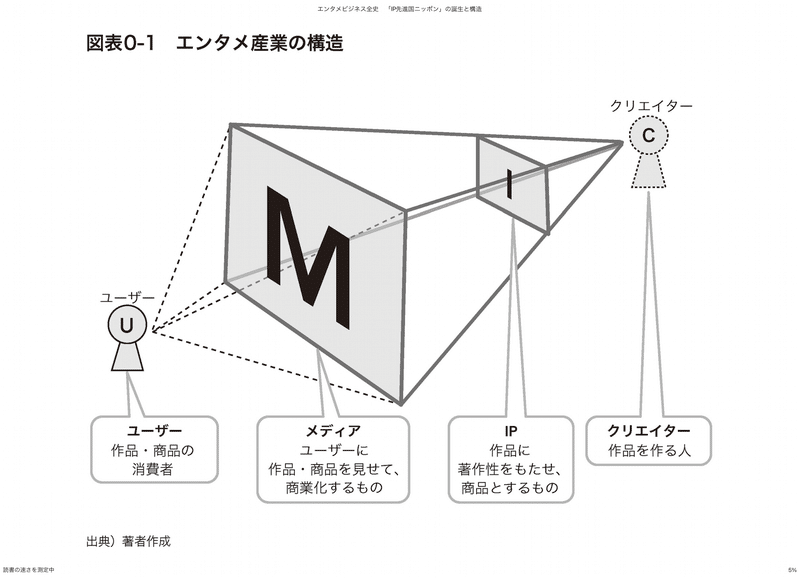

そもそも言葉が合っているかの問題もあるのですが、中山淳雄氏は、著書の「エンタメビジネス全史「IP先進国ニッポン」の誕生と構造」で、以下のようにエンタメ産業を図解されています*1

こちらでは、エンタメ産業を一種のコミュニケーション産業とも例えており、クリエイターを起点に、IP、時代に合わせたメディアの選択を通じ、終点に位置する消費者であるユーザーとの関わりからシンプルに図解してくれており、エンタメ産業を、コンテンツ市場、スポーツ市場、ライブ市場に分解しわかりやすく解説してくれています。*1

また、経団連の資料では、エンターテインメント・コンテンツをコンテンツ市場としておりました。*2 そのため、今回は、コンテンツ市場をベースに学んでみようかと思います。

エンタメ市場の現状

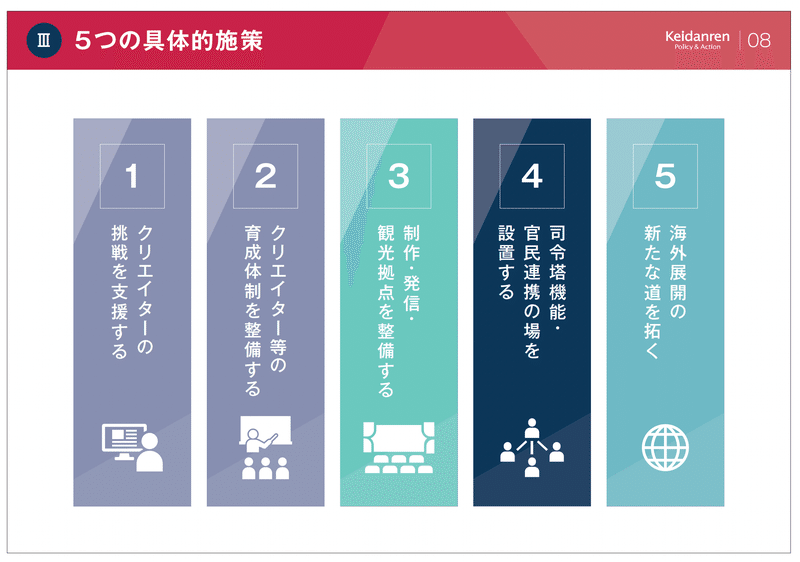

経団連では、成長可能性の高い漫画・アニメ・ゲーム・映画(実写)/ドラマ・音楽の5つの分野について、2033年のあるべき将来像として、「世界における日本発コンテンツのプレゼンスを持続的に拡大する」ことを目標に掲げております。*2

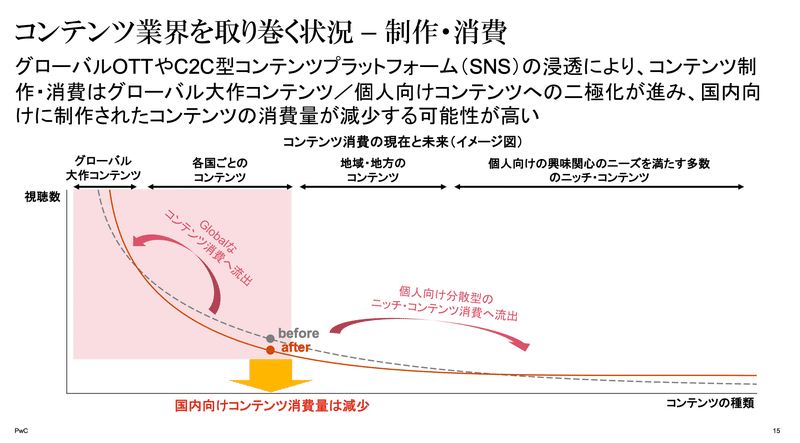

コンテンツ市場は世界的にも拡大傾向が見られ、2025年には1.3兆ドルにまで成長すると推測されています。*2 ただ、日本の市場は伸びてはいるものの、他国に比べると平均成長率は低く、世界市場での日本の占める割合は低下傾向となっています。*2,3

一方で、コンテンツIPごとに見ると、上位を日本発コンテンツが占めていることがわかり、前出のエンタメ産業の構造から見るとIPの部分では日本は強いのですが、その他の消費者との間のメディア部分などに課題があるのかもしれません。*1,2

また、PwCコンサルティング合同会社のレポートでは、コンテンツシェアの内訳を見ると、分野ごとにIPをうまく活かしきれていない点もあり、この辺りに様々課題がありそうではあります。*4

コンテンツ産業の中でも、強みは持っている一方で、分野ごと、産業の構造ごとにそれぞれ問題を抱えている傾向があり、PwCコンサルティング合同会社では、特に昨今のデジタル化からコンテンツ創作者、流通構造、消費者の3要素で急激な環境変化が起きている現状が示されています。*5

さまざまな環境変化が起きている中で、何をしていくべきか。

経団連では、前述の通り、「世界における日本発コンテンツのプレゼンスを持続的に拡大する」を目標に、「人(クリエイター)」への投資を最重要項目としながら、5つの施策を掲げております。*2

エンタメ産業を構造ごとに考える

ここからは中山淳雄氏のエンタメ産業の構造ごとに、クリエイター、IP、メディア、消費者の4つの視点から理解を深めていけたらなと思います。*1

クリエイター

副業などのギグワークが増えていくことで、その中で好きなことをやりながら、お金に変えていくパッションエコノミーが芽生え、さらにはコンテンツまでも自身で作り発信できるようになることでクリエイターエコノミーが発展してきています。

これには、スマートフォンや4Gなど通信技術の向上、ユーザー投稿型のSNSの増加などからコンテンツの作成コストが下がっているのが理由に挙げられるかと思います。現在ではクリエイターは、アマチュア、プロ含めて5000万人にまで増えてきていると推計されています。*6,7

昨今では、生成AIの普及もあり、さらなる作成コストの低下が起き、クリエイターエコノミーの促進要素となっていく可能性はあるでしょう。*8 ただ、著作権の問題などは議論が続いており、どこまでを人間が担うべきか、AIが担うべきか、効率性と創造性のバランスを考えていくことも重要なのかと思います。*9

また、急速に発展しているクリエイターエコノミーでは、クリエイターの格差の広がりも問題視されています。現状、よく言われるパレートの法則(80:20の割合)をさらに超え、95:5という割合になっている可能性も指摘されています。*10 クリエイターエコノミーは、大きな市場ですが、ごく一部の中で成り立っているモデルになっている側面もあるのかと思います。

また、個人ではなく、組織のクリエイターとしての視点でみていっても、日本のアニメ業界では、若手クリエイターの低賃金による人材の流出も問題となっているようです。*11 このような現状が続くと、個のクリエイターは増加しても、日本が強みとしている巨大IPが今後も増えていくかには疑問が残ります。

この辺りは、この後のIPやメディアなどにも関わる問題でもあるかと思いますので、そちらでも継続して学んでみようと思います。

IP

まずは、IP(知的財産権)とはどのようなものでしょうか?

国際連合広報センターでは以下のように説明されていました。*12

知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される,「他人に無断で利用されない」といった権利

具体的には、以下の種類があるようです。*13

これらのうち、コンテンツ産業に関わる部分がコンテンツIPと言われる部分なのかと思います。

IP周りでも、急激なデジタル化やビッグテックによるコンテンツの内製化などあらゆる環境変化が起きており、PwC コンサルティング合同会社では、現状のままでは国内向けコンテンツ消費量は低下していく可能性が指摘されています。*4

ただ、現状一定のパフォーマンスを出せているコンテンツIPがあるのも事実であり、昨今の環境変化を乗り越えていくためにも、コンテンツIPをコアとして競争力を強化していくことへのシフトを下図のように提唱されています。*14

急激な環境変化に対応していけるためにも、グローバル化、マルチメディア化に対応できるIPの作成・周辺環境の整備が肝になるのかもしれません。

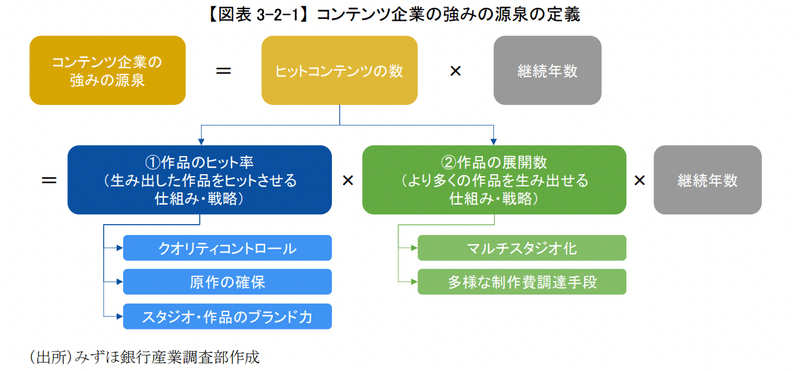

また、みずほ銀行の産業調査部でも類似した指摘をしております。まず、コンテンツ企業の強みを以下のように定義をし分析されています。*15

このうえで、ディズニーなどをベンチマークとしながら、メディアの多様化から、海外のメディアを主語としたメディア・コングロマリット戦略の限界を分析されています。そして、日本式の従来のビジネスモデルの改善案を示し、コンテンツを主語としたコンテンツ・コングロマリット戦略を提唱されています。*15

また、任天堂の資料でも、基本戦略として「任天堂IPに触れる人口の拡大」を掲げており*16、強いIPを作る体制づくり、そのIPを多角的に展開していく交渉力や戦略などを重要視されている傾向があるのかと思います。

そのように業種・メディアを横断していき、IPに触れる人口を拡大していく方法の一つとして、IPコラボが挙げられるかもしれません。IPコラボとは、定義的なものは見つけられませんでしたが、複数以上のIPが本来とは別の文脈で使用された場合などを指すという理解です。

電ファミニコゲーマーでの佐藤基氏の対談記事では、ゲーム・映画など多角的な視点からIPコラボを考察しており、下図のように消費型と共創型に分類できると分析されています。*17

また、この消費型と共創型の観点から、調和・意外性、ミーム力など、独自の計算式を構築し分析されています。*17 人気の出るIPというのは、タッチポイントを増やすという意味でも、他IPと相乗効果を起こせる余白的なものがあったり、潜在性を残しておけるようデザインを意識しつつ作成できるといいのかもしれません。

メディア

続いて、メディアに関して、学んでいければと思います。

まず、メディアの直訳は、「手段・媒体」となりますが、媒体としての分類ではいくつかありそうで、マスメディア、Webメディア、マルチメディア、ソーシャルメディアなどが挙げられそうです。また、取り扱う情報により、一次メディア、二次メディア、三次メディアと分類することも可能かと思います。さらには最近出てきている特徴的なメディアとしては、バイラルメディア、キュレーションメディア、バーティカルメディアなども挙げられます。

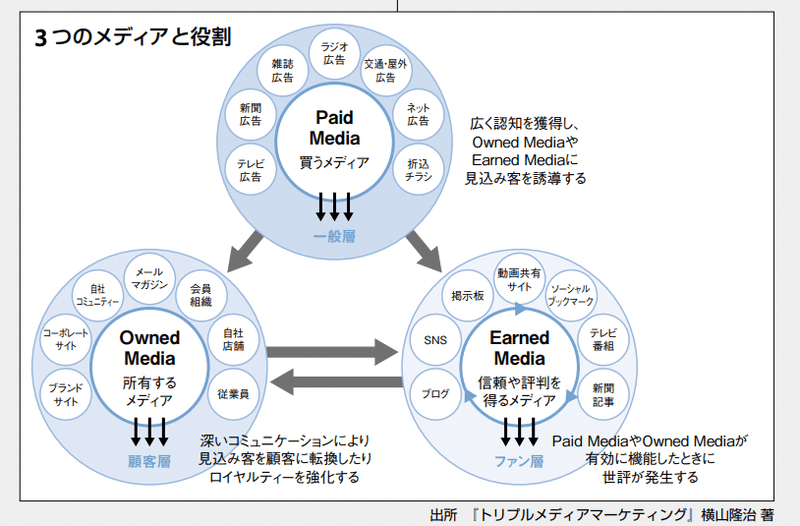

また、媒体としてでなく、マーケティング視点でのメディア分類もあり、下図のように3種類に分けることができトリプルメディアと総称されてます。*18

これらのメディアは、独立しているというよりは相互に関わり合う関係であるようです。*18

このように、メディアという言葉を日常的に使ってはいたのですが、いざ調べてみると範囲が広く、体系的に整理するのは難しい領域であるように感じました。いったん、エンタメ産業の構造的な意味合いから、「IPと消費者をつなぐあらゆる手段や媒体のこと」をメディアとして、個人的には理解しておこうと思います。

トリプルメディアなど、メディアは多様化しており、また、1つのメディアでも、複数のメディアの特性を組み合わせて展開していることもあるでしょう。IPを展開するときにもどのメディアを選択するかというよりは、メディアごとの特性を利用し、複数のメディアを活用して展開していくメディアミックスを意識していく必要性が増しているように思います。

株式会社野村総合研究所でのメディアミックスの調査をみると、2、3つのメディアの利用はすでに当たり前になっているようです。*19

メディアミックスの分析としては、「妖怪ウォッチ」を事例にメディアが多様化していく中でのメディアミックスの成功事例に対する研究があります。*20

この研究では、メディアミックスの成功要因として、作品の個性や世界観を大事にしつつ、複数のメディアを利用する上で、デジタルとアナログの接点をデザインすることで、相互作用を起こしメディア間でのコミュニケーションを成立させたことなどが挙げられておりました。*20

また、「鬼滅の刃」の事例研究もあります。この研究では、メディアをただ複数利用するのではなく、メディアを横断・往来して効果を増幅させ成果を出していることを、Jenkinsのコンバージェンス(Convergence)概念などを用いて分析、説明されておりました。*21 メディアにおけるConvergenceとは、Wikipediaでは以下のように記載されております。*22

複数のメディアプラットフォームにわたるコンテンツの流れ、複数のメディア業界間の協力、そして望む種類のエンターテイメント体験を求めてほぼどこへでも行くメディア視聴者の移動行動

直訳だと分かりにくいのですが、複数のメディアを消費者が横断できるようになることで、消費者間でもソーシャルな関係性が生まれていき、そこから新たな価値や体験が生まれていく方法の一つの一つが、メディアにおけるConvergenceであるという理解です。*22

IP側からすると、メディアミックス利用が通常で、むしろ、メディアミックスの利点をどう最大化するかという部分が大切になってくるのでしょう。メディアとしても、複数利用されることを前提として、自身の強みとどのようなカテゴリーのIPと親和性が高いか、また他メディアとの相互作用の度合いなどを検討していく必要があるのかもしれません。

また、このようにメディアの利用状況も目まぐるしく変化・多様化していく中で、マネタイズの方法も変化していく可能性があり、Deloitteではメディア業界のマネタイゼーションの未来像を4つのシナリオに分けて分析されています。*23

メディアミックスの流れで考えると、シナリオ1のクリエイターズヘブンに個人的には興味がありますが、さまざまな視点を持ちながら、他のシナリオも踏まえて、自身のポジションを見定めていく必要があるのかもしれません。

消費者

では、最後に消費者視点から少し勉強してみたいと思います。

消費者としては、さまざまなメディアが出てきており、供給過多に近い状況になっているのではと思います。

全体の流れとしては、経済産業省の資料から、日本、世界ともにコンテンツ消費はデジタル領域の成長が大きいことが示されています。*24

また、どのようにコンテンツを楽しんでいるかを計測する上で参考になるのは時間でしょう。その上で、余暇時間や可処分時間と言われるものがあり、石田賢示氏の研究の中では以下のように定義されています。*25

本研究における余暇時間とは,睡眠,食事など生理的に必要とされる活動のための時間(1次活動時間),家庭や市場などにおける種々の生産活動のための時間(2次活動時間)を除いた,1 日24時間のなかで個人が自由に使えると想定される時間を意味する .余暇時間でおこなわれる諸活動は,1 次活動,2 次活動のいずれにも属さない3次活動(tertiary activities)と呼ばれる.

水落正明氏は研究の中で3次活動とされる余暇時間をより詳細に定義されております。*26

余暇時間:「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌、休養・くつろぎ、学習・研究(学業以外)、趣味・娯楽、スポーツ、ボランティア活動・社会参加活動」の合計。

このように、余暇時間とは、生活する上での必要最低限の行動以外のことを指す場合が多いようです。

余暇時間については、黒田祥子氏が長期的な視点での推移を調べています。*27

この研究では、睡眠や食事なども余暇時間として含めているようですが、土曜日は多少増加傾向ですが、余暇時間は全体として減少傾向が見て取れます。*27

ただ、労働時間も日本は減少傾向であり、これは国が裕福になってくると徐々に減少傾向が見られることが多いようです。*28

また、ヘルスケア産業の部分でも触れましたが、将来的に健康寿命が伸びていくのであれば、余暇時間(可処分時間)も増えていく可能性が示されています。*29 そして、生成AIも普及してきており、今後種々の生産活動である2次活動時間の短縮も予想され、現状は減少傾向の可能性もありますが、将来的には余暇時間は増加していく要素は多いかもしれません。*30

ただ、現状で余暇時間が十分だと感じている方は少ないでしょう。時間自体が今後増えたとしても時間的ゆとりを感じられているか、格差が生じていないかという点も大事な部分かと思います。

経済産業省での研究事業でも時間的ゆとりを感じていない人は、30代、40代で多く、また、子育てや介護世帯、主に女性でその傾向は強くなっているようです。*31

では、余暇時間の使い方に関してはどうでしょうか。

冒頭、デジタル分野での使用が多くなっている傾向が見れていました。総務省のレポートでは、その中でも、ゲームや動画共有サービスを含めたSNSの使用時間の増加が目立ち、その傾向は休日、若年世代で顕著です。*32

この傾向はいわゆるデジタルネイティブであるZ世代が牽引しているとも言えるでしょう。そのZ世代について調査している経済産業省のレポートでは、Z世代へと若くなるにつれ、ゲームに費やす時間が増加している傾向が見られており、また、動画サービスなどのSNSでも、ゲーム関連の領域で増加傾向が見られるようです。*33

また、余暇時間の使い方はマルチタスクの現状もあるようで、総務省のレポートでは、夜の時間帯で、テレビを見ながらネットを利用する割合が10-25%が並行利用(ながら視聴)をしているという結果でした。*34 これはアメリカのPYMNTSのレポートでも同様の傾向が見られており、ここの調査ではテレビに関わらず、食事中のSNSや家事の最中に音声起動スピーカーの利用なども含めていますが、さまざまなシチュエーションで、人々はマルチタスクを日常的にしており、デジタルコンテンツを利活用していることがわかります。*35

このような現状の中、消費者について分析しているレポートを少し見ていきましょう。PwCコンサルティング合同会社では、動画コンテンツの消費者セグメントを5つに分類して分析されています。*36

また、野村総合研究所では、2030年の社会像をシナリオプランニングで予測しながら、消費者心理の動向を分析されています。*37

この調査では、多様な選択肢やエシカル消費などの社会的価値のモニタリングにより、自律的消費から他律的消費に徐々にシフトしていくだろうと提唱されています。*37 確かに、将来的には欲望の赴くままに消費をしていけるのではなく、消費時環境に配慮されているから、オーガニックだからなど、完全な自律的以外の文脈で消費が無意識的に左右されていく可能性はあるかと思います。

また、野村総合研究所では、生成AIによるICT市場への影響を分析しているレポートの中で、消費者のトレンドについても挙げられております。*38

コンテンツの多様化、限られた余暇時間、マルチタスクによるコンテンツ消費などの傾向からも、倍速消費はおこるべくして起きているものかもしれません。

また、推し消費に関しては、「推し活」のことを消費者庁では、有名人やアニメ、ゲーム等のキャラクターや鉄道等、応援する対象にお金を使う消費形態と説明しています。*39

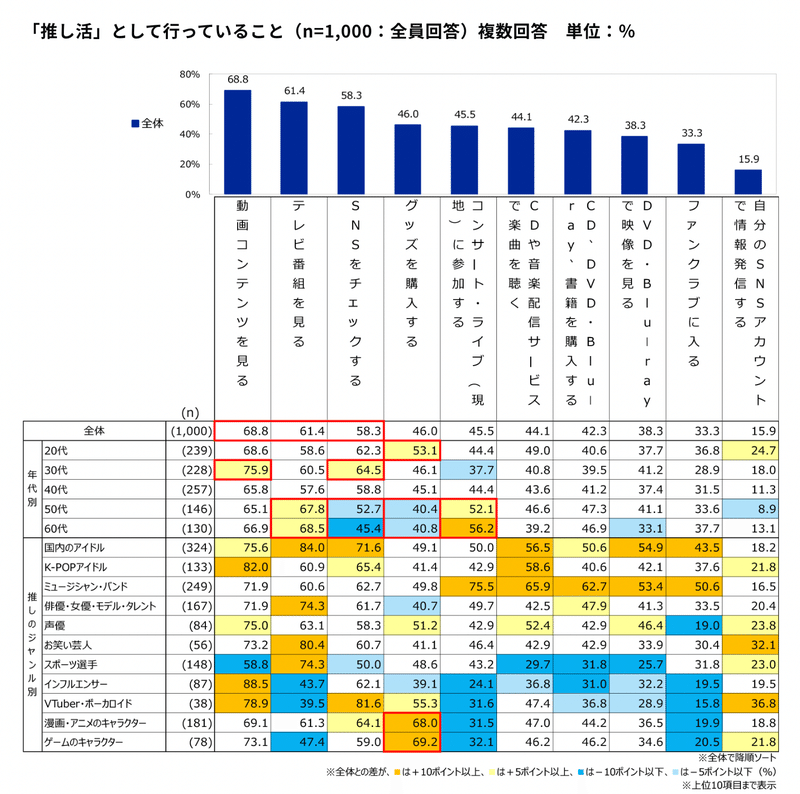

楽天インサイト株式会社では、「推し活に関する調査」を実施しており、この調査では、年代別の推しのジャンルが報告されています。*40

20代では、国内アイドル、漫画・アニメなどで多く、60代では、俳優・タレント、スポーツ選手で多くなっています。これは、主要メディアがネットかテレビなどで、リーチしやすいコンテンツに差異が出ているのかもしれません。

また、推し活で行なっていることについても報告されています。*40

行っていることからしても、年代によるメディア使用、消費形態に違いはやはりありそうです。

ジャンルや年代ごとに、メインとするメディアによるファンダムが形成され、エコーチェンバー現象が増幅され、文化や経済圏が出来上がっていくのかもしれません。

ヘルスケアとエンタメについて考える

ChatGPTと考える

「ヘルスケアとエンタメについて考える」の初回でも申したように、僕は「エンタメのヘルスケア化」に興味を持っています。

今回は最後に、今まで学んできたところから、ヘルスケアとエンタメの可能性や交点について少し考えていければと思います。

このような考え方をしたことがあまりありませんでしたので、今回は、ChatGPTを活用してまずは見てみました。これまで学んできたものをいくつかプロットを試してみながらそれぞれの産業間の共通課題を抽出してもらうと以下のようになりました。

・デジタル化とオンライン化の必要性:ヘルスケアでは医療資源のデジタル化が、コンテンツ産業ではコンテンツ消費のデジタル化が進行中です。両産業において、デジタル技術の活用が重要な課題となっています。

・個別化ニーズの増加:ヘルスケアでは個別化医療の需要が高まっていますが、コンテンツ産業でも個人向けのニッチなコンテンツが重要視されています。両産業において、顧客の個別ニーズへの対応が求められています。

・人材不足と多品種少量生産体制の構築:ヘルスケア業界の人材不足は深刻な問題ですが、コンテンツ産業でもクリエイターの格差と低賃金が問題となっています。質の高いサービスやコンテンツの提供には、適切な人材の確保と生産体制の最適化が必要です。

・消費者のエンゲイジメントの向上:健康な経営のためにワークエンゲイジメントの向上が重要であるように、コンテンツ産業でも消費者のエンゲイジメントの向上が必要です。どちらの産業も、ユーザーの関心や参加を引き出すことが重要です。

・データ活用の増加:ヘルスケア産業ではPHRによるライフログデータの活用が進んでいますが、コンテンツ産業でも消費者データの分析と活用が重要です。データ駆動型の意思決定が両産業のキーになっています。

・生活習慣と行動の改善:ヘルスケアでは生活習慣の改善が健康維持に不可欠ですが、コンテンツ産業では消費者のライフスタイルに合わせたコンテンツ提供が必要です。ユーザーの日常生活に密接に関わるサービスの提供が求められます。

・新しいコラボレーションの模索:ヘルスケアではデジタルセラピューティクスのような新しい取り組みが進んでおり、コンテンツ産業でも共創型のIPコラボが行われています。異なる分野や業界との新しいコラボレーションが、イノベーションを促進します。

・持続可能性とエシカルな消費の重視:コンテンツ産業におけるエシカル消費の傾向は、ヘルスケア産業においても健康と環境に配慮したサービス提供への関心と相関します。持続可能なビジネスモデルの構築が両産業において重要です。

・時間管理と効率化のニーズ:コンテンツの倍速消費傾向は、時間節約へのニーズを反映しています。ヘルスケアでも、効率的で時間を節約するサービスの提供が求められています。

・ユーザー体験の没頭とエンゲイジメント:コンテンツ産業における没頭型消費の増加は、ヘルスケアにおいても、より没頭しやすく、ユーザーを引き込むサービスの需要を意味します。

また、これらからのアクションプランとしては以下のようなことを提案してくれております。

1. デジタルヘルス教育プラットフォームの立ち上げ

目的: 予防から予後まで一貫したシームレスな統合ケアを提供する。

アクション: ヘルスケアプロバイダーとコンテンツクリエイターが協力して、疾患予防や健康増進に関するデジタルコンテンツを制作・配信するプラットフォームを開発する。

2. 個別化医療コンテンツの共同開発

目的: 個別化医療の需要に応える。

アクション: 医療専門家とコンテンツプロデューサーが連携し、患者一人ひとりに合わせた教育コンテンツや治療プランを提供するアプリケーションを開発する。

3. オンライン医療コミュニティの構築

目的: 分散化する医療資源のオンライン化・デジタル化を促進する。

アクション: ソーシャルメディアプラットフォームを利用して、患者と医療提供者が情報を共有し、サポートし合えるオンラインコミュニティを構築する。

4. ショートフォーム健康コンテンツの提供

目的: 非感染性疾患の増加に対応し、健康寿命を延伸させる。

アクション: タイムプアな世代向けに、短時間で消費できる健康教育や運動プログラムのショートビデオやポッドキャストを制作・配信する。

5. カスタマイズされた健康情報の迅速提供

目的: PHRを活用し、個人に合わせた健康情報を迅速に提供する。

アクション: ユーザーのライフログデータを分析し、個別化された健康改善のヒントやアドバイスを提供するアプリケーションを開発する。

6. インタラクティブ健康改善プログラムの開発

目的: 生活習慣の改善を促す。

アクション: ユーザーが実際に参加し、楽しみながら健康行動を学べるゲームやアプリケーションの開発。

7. 健康と仕事のバランスに関する啓蒙プロジェクト

目的: プレゼンティーイズムの低下とワークエンゲイジメントの向上を図る。

アクション: 職場での健康促進と効率的な働き方に焦点を当てた啓蒙キャンペーンやワークショップの実施。

8. エシカルな健康改善コンテンツの開発

目的: エシカル消費を促進し、持続可能な生活習慣を支援する。

アクション: 環境に配慮した健康食品の選び方やエコフレンドリーな運動方法を紹介するデジタルコンテンツの制作。

9. 没入型医療教育コンテンツの創出

目的: ユーザーが没入できる医療教育や健康促進コンテンツを提供する。

アクション: VRやARを活用したインタラクティブな健康教育プログラムを開発し、ユーザーの理解と関与を深める。

10. パーソナライズされた健康関連コンテンツのマーケティング

目的: 個別化医療の需要に応え、消費者のタッチポイントを増やす。

アクション: ヘルスケアとエンターテインメントが融合した新しい形のコンテンツを通じて、消費者に直接アプローチし、エンゲージメントを高めるマーケティング戦略を展開する。

ChatGPTはやはり便利ですね。個人的には面白いなと思いました。僕の今までの感覚としては、アクションプランとしましては4,5,6,9あたりが近いイメージで考えておりました。

ヘルスケアとエンタメについての総括

コンテンツ産業では、限られた余暇時間の中で、倍速消費が主流になりつつあります。健康寿命の観点で、今後健康寿命が増加していくトレンドになるとはいえ、余っていく時間を健康投資に費やしていくとは考えにくいでしょう。現状足りているとは言えないコンテンツ消費の時間との奪い合いになる可能性が考えられます。

ただ、大量消費型社会の脱却から、現在では小学生の教育からそういう持続可能性的な観点の教育が組み込まれていることもあり、エシカル消費のようなマインドセットが当たり前となってくる可能性はあるかと思います。そのような文脈では、通常のコンテンツを消費するよりは、健康などエシカル消費につながる可能性のあるコンテンツへの消費が増えていく可能性もあるかもしれません。

そのような社会になって行った時、欲望ビジネス的に、アテンションをただ集めていくだけのビジネスモデルでは難しくなるのかもしれません。アテンション以外の指標で成り立つもののような、ヘルスケアの文脈では、ライフログデータなどとコンテンツ消費のデータをどう組み合わせていくか、モニタリングしていくかなどが必要となってくるのかもしれません。脂肪税やたばこ税なども遠からずな部分はあるかと思います。

また、ライフログデータなどが当たり前のようにPHRで管理できるようになったときにカスタマイズされた情報というのは、どういう形になっていくかも非常に興味深いと思います。便利なことがある一方で、監視や搾取につながる可能性も大いにあると思います。そのためにも、ヘルスケアコンテンツが多くなり、多様な健康観に耐えうるヘルスリテラシーが醸成されると、PHRにより管理されるのではなく、PHRを活用することでQOLを上げていく方向になっていくのではないかと思われます。また、どのようなデータを蓄積していくことで、学習データとしてより良いものになっていくのか、QOLなどに直結していくかという観点も必要でしょう。

この辺りは、ヘルスケア教育の文脈をどうエンタメに乗せれるかが重要なのかなと個人的には思っています。エンタメと教育を合わせた造語であるエデュテインメントやゲーム要素を他分野に取り込んでいくゲーミフィケーションは、まさにその辺りの肝となる概念なのではと思います。最近、CMなどでも言葉として目にする機会も多くなってきていますが、行動経済学などスラッジにならないようにナッジをうまく組み込んでいく視点の重要性も感じられます。

今回2つの業界をまたいで見ることで、当初想定していないことも学べたので、自分では思いつかなかったエンタメとヘルスケアの交点の可能性を知れたのはとても面白かったです。ただいつも僕は、この辺りで学んでそのまま止まってしまうことが多いので、きちんとプロダクトなりサービスにつながるようなこともスモールステップで行動を起こしていければなと思っています。

まずは、このようなアウトプットを継続する癖をつけていきながら、できることをやっていければなと思います。もし最後まで全て読んでいただいた方がいましたら嬉しい限りです。何かのお役に立てれば幸いでございます。

ヘッダー画像:generated by DALL-E

【参考資料】

*1:中山淳雄.2023.エンタメビジネス全史「IP先進国ニッポン」の誕生と構造

*2:日本経済団体連合会.2023年4月11日.Entertainment Contents ∞ 2023

*3:経済産業省.令和2年2月.コンテンツの世界市場・日本市場の概観

*4:PwCコンサルティング合同会社.2023年4月6日.第4回会議資料: コンテンツビジネス の現在と未来 ~エンタテイメント&メディア業界における新たな 潮流を踏まえて~

*5:PwCコンサルティング合同会社.令和3年度コンテンツ海外展開促進事業| 著作物等の簡素で一元的な権利処理の実現化に 関する調査事業(2024年1月27日参照)

*6:PwCコンサルティング合同会社.令和3年度コンテンツ海外展開促進事業| 著作物等の簡素で一元的な権利処理の実現化に 関する調査事業(2024年1月27日参照)

*7:SignalFire.Nov 29, 2020.SignalFire’s Creator Economy Market Map(2024年1月27日参照)

*8:田中絵麻.情報通信学会誌.2023 年 41 巻 2 号 p. 65-71.AI時代におけるクリエイター・エコノミーの展望

*9:PwC.What’s the future of content in the generative AI age?(2024年1月27日参照)

*10:Influencer MarketingHab.Geri Mileva.May 4th, 2022.Shedding Light into the Income Disparity Distribution in the Creator Economy(2024年1月27日参照)

*11:日本総研.2024年01月09日.わが国アニメ産業の現状と課題

*12:文化庁.知的財産権について(2024年1月29日参照)

*13:特許庁.2023年度知的財産権制度入門テキスト(2024年1月29日参照)

*14:PwC コンサルティング合同会社.令和4年 3 月.コンテンツIPを中心とした 我が国のコンテンツ産業の競争力強化 に向けた提言 諸外国のコンテンツIPを中心とした競争力強化に関する調査事業 成果報告書

*15:みずほ銀行.2022.みずほ産業調査 Vol.69.コンテンツ産業の展望 2022 ~日本企業の勝ち筋~

*16:任天堂.社長メッセージ(2024年1月29日参照)

*17:電ファミニコゲーマー.2022年10月20日.“IPコラボ”ってなんなんだ? 『ワンピース フィルムレッド』×「Ado」のコラボは何が凄かったのか? コラボ企画を実践してきたプロと共に、その方程式を徹底議論してみた(2024年1月30日参照)

*18:インターネット白書ARCHIVES.横山隆治.2010.p76(2024年1月30日参照)

*19:株式会社野村総合研究所.2022/05/18.ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で「デジタル時代におけるメディアミックス」を検証(2024年1月30日参照)

*20:野口光一.2017 年 19 巻 1 号 p. 31-44.論文:メディア変革期における「メディアミックス」の新展開 ――『妖怪ウォッチ』を事例に――

*21:葉口英子.巻 46, 号 1, p. 68-86, 発行日 2022.日本アニメ産業におけるメディアミックスの進展と最近の動向 : 『鬼滅の刃』のメディア戦略とプロモーションに着目して

*22:Wikipedia.Technological convergence(2024年1月31日参照)

*23:Deloitte.Future of Media Monetization メディアマネタイゼーションの未来像(2024年1月31日参照)

*24:経済産業省.令和2年2月.コンテンツの世界市場・日本市場の概観(2024年2月3日参照)

*25:石田賢示.2019 年 70 巻 1 号 p. 73-95.余暇時間の構造とその階層差 ―平成23年社会生活基本調査を用いた実証分析―

*26:水落正明.巻 28, 号 1, p. 1-14, 発行日 2010-10-08.夫婦の家事・余暇時間に関する分析:「社会生活基本調査」個票を用いて

*27:黒田祥子.日本労働研究雑誌 2012年8月号(No.625).日本人の余暇時間─長期的な視点から(2024年2月3日参照)

*28:Esteban Ortiz-Ospina, Charlie Giattino and Max Roser (2020) - “Time Use” Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/time-use' [Online Resource](2024年2月3日参照)

*29:国土交通省.第1回ライフスタイル・生活専門委員会配付資料.「働き方」について(2024年2月3日参照)

*30:総務省.令 和2年7月21日.AI利活用に関するエコシステムの展望(2024年2月3日参照)

*31:経済産業省.「時間が足りない」 あなたに 大 “時間制約” 時代の到来(2024年2月4日参照)

*32:総務省.令和4年8月26日.令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書(2024年2月3日参照)

*33:経済産業省.2022年3月31日.令和3年度コンテンツ海外展開促進事業 (Z世代におけるeスポーツおよびゲーム空間に おける広告価値の検証事業)(2024年2月4日参照)

*34:総務省.情報通信白書平成27年版(2024年2月4日参照)

*35:PYMNTS.AUGUST 16, 2023.How a Generation of Connected Multitaskers Is Shaping the Digital Economy(2024年2月4日参照)

*36:PwCコンサルティング合同会社.2019-07-26.動画消費の新秩序 消費者のモチベーションは何か?(2024年2月4日参照)

*37:野村総合研究所.2022/10/12.DXと多様化がもたらす消費の変化 -2030年将来シナリオ-(2024年2月4日参照)

*38:野村総合研究所.2023/12/19.ITナビゲーター2024年版 -生成AIによるICT市場の変革にどう備えるべきか-(2024年2月4日参照)

*39:消費者庁.第1部 第2章 第2節 (1)若者の消費行動(2024年2月7日参照)

*40:楽天インサイト株式会社.2023.11.22.推し活に関する調査(2024年2月7日参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?