ヘルスケアとエンタメについて考える⑥

前回は、エンタメ産業の構造から、クリエイターとIPの目線から学んでみました。今回は、残りのメディア、消費者の視点から引き続き学んでいこうと思います。

メディア

それでは、メディアに関して、学んでいければと思います。

まず、メディアの直訳は、「手段・媒体」となりますが、媒体としての分類ではいくつかありそうで、マスメディア、Webメディア、マルチメディア、ソーシャルメディアなどが挙げられそうです。また、取り扱う情報により、一次メディア、二次メディア、三次メディアと分類することも可能かと思います。さらには最近出てきている特徴的なメディアとしては、バイラルメディア、キュレーションメディア、バーティカルメディアなども挙げられます。

また、媒体としてでなく、マーケティング視点でのメディア分類もあり、下図のように3種類に分けることができトリプルメディアと総称されてます。*1

これらのメディアは、独立しているというよりは相互に関わり合う関係であるようです。*1

このように、メディアという言葉を日常的に使ってはいたのですが、いざ調べてみると範囲が広く、体系的に整理するのは難しい領域であるように感じました。いったん、エンタメ産業の構造的な意味合いから、「IPと消費者をつなぐあらゆる手段や媒体のこと」をメディアとして、個人的には理解しておこうと思います。

トリプルメディアなど、メディアは多様化しており、また、1つのメディアでも、複数のメディアの特性を組み合わせて展開していることもあるでしょう。IPを展開するときにもどのメディアを選択するかというよりは、メディアごとの特性を利用し、複数のメディアを活用して展開していくメディアミックスを意識していく必要性が増しているように思います。

株式会社野村総合研究所でのメディアミックスの調査をみると、2、3つのメディアの利用はすでに当たり前になっているようです。*2

メディアミックスの分析としては、「妖怪ウォッチ」を事例にメディアが多様化していく中でのメディアミックスの成功事例に対する研究があります。*3

この研究では、メディアミックスの成功要因として、作品の個性や世界観を大事にしつつ、複数のメディアを利用する上で、デジタルとアナログの接点をデザインすることで、相互作用を起こしメディア間でのコミュニケーションを成立させたことなどが挙げられておりました。*3

また、「鬼滅の刃」の事例研究もあります。この研究では、メディアをただ複数利用するのではなく、メディアを横断・往来して効果を増幅させ成果を出していることを、Jenkinsのコンバージェンス(Convergence)概念などを用いて分析、説明されておりました。*4 メディアにおけるConvergenceとは、Wikipediaでは以下のように記載されております。*5

複数のメディアプラットフォームにわたるコンテンツの流れ、複数のメディア業界間の協力、そして望む種類のエンターテイメント体験を求めてほぼどこへでも行くメディア視聴者の移動行動

直訳だと分かりにくいのですが、複数のメディアを消費者が横断できるようになることで、消費者間でもソーシャルな関係性が生まれていき、そこから新たな価値や体験が生まれていく方法の一つの一つが、メディアにおけるConvergenceであるという理解です。*5

IP側からすると、メディアミックス利用が通常で、むしろ、メディアミックスの利点をどう最大化するかという部分が大切になってくるのでしょう。メディアとしても、複数利用されることを前提として、自身の強みとどのようなカテゴリーのIPと親和性が高いか、また他メディアとの相互作用の度合いなどを検討していく必要があるのかもしれません。

また、このようにメディアの利用状況も目まぐるしく変化・多様化していく中で、マネタイズの方法も変化していく可能性があり、Deloitteではメディア業界のマネタイゼーションの未来像を4つのシナリオに分けて分析されています。*6

メディアミックスの流れで考えると、シナリオ1のクリエイターズヘブンに個人的には興味がありますが、さまざまな視点を持ちながら、他のシナリオも踏まえて、自身のポジションを見定めていく必要があるのかもしれません。

消費者

では、最後に消費者視点から少し勉強してみたいと思います。

消費者としては、さまざまなメディアが出てきており、供給過多に近い状況になっているのではと思います。

全体の流れとしては、経済産業省の資料から、日本、世界ともにコンテンツ消費はデジタル領域の成長が大きいことが示されています。*7

また、どのようにコンテンツを楽しんでいるかを計測する上で参考になるのは時間でしょう。その上で、余暇時間や可処分時間と言われるものがあり、石田賢示氏の研究の中では以下のように定義されています。*8

本研究における余暇時間とは,睡眠,食事など生理的に必要とされる活動のための時間(1次活動時間),家庭や市場などにおける種々の生産活動のための時間(2次活動時間)を除いた,1 日24時間のなかで個人が自由に使えると想定される時間を意味する .余暇時間でおこなわれる諸活動は,1 次活動,2 次活動のいずれにも属さない3次活動(tertiary activities)と呼ばれる.

水落正明氏は研究の中で3次活動とされる余暇時間をより詳細に定義されております。*9

余暇時間:「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌、休養・くつろぎ、学習・研究(学業以外)、趣味・娯楽、スポーツ、ボランティア活動・社会参加活動」の合計。

このように、余暇時間とは、生活する上での必要最低限の行動以外のことを指す場合が多いようです。

余暇時間については、黒田祥子氏が長期的な視点での推移を調べています。*10

この研究では、睡眠や食事なども余暇時間として含めているようですが、土曜日は多少増加傾向ですが、余暇時間は全体として減少傾向が見て取れます。*10

ただ、労働時間も日本は減少傾向であり、これは国が裕福になってくると徐々に減少傾向が見られることが多いようです。*11

また、ヘルスケア産業の部分でも触れましたが、将来的に健康寿命が伸びていくのであれば、余暇時間(可処分時間)も増えていく可能性が示されています。*12 そして、生成AIも普及してきており、今後種々の生産活動である2次活動時間の短縮も予想され、現状は減少傾向の可能性もありますが、将来的には余暇時間は増加していく要素は多いかもしれません。*13

ただ、現状で余暇時間が十分だと感じている方は少ないでしょう。時間自体が今後増えたとしても時間的ゆとりを感じられているか、格差が生じていないかという点も大事な部分かと思います。

経済産業省での研究事業でも時間的ゆとりを感じていない人は、30代、40代で多く、また、子育てや介護世帯、主に女性でその傾向は強くなっているようです。*14

では、余暇時間の使い方に関してはどうでしょうか。

冒頭、デジタル分野での使用が多くなっている傾向が見れていました。総務省のレポートでは、その中でも、ゲームや動画共有サービスを含めたSNSの使用時間の増加が目立ち、その傾向は休日、若年世代で顕著です。*15

この傾向はいわゆるデジタルネイティブであるZ世代が牽引しているとも言えるでしょう。そのZ世代について調査している経済産業省のレポートでは、Z世代へと若くなるにつれ、ゲームに費やす時間が増加している傾向が見られており、また、動画サービスなどのSNSでも、ゲーム関連の領域で増加傾向が見られるようです。*16

また、余暇時間の使い方はマルチタスクの現状もあるようで、総務省のレポートでは、夜の時間帯で、テレビを見ながらネットを利用する割合が10-25%が並行利用(ながら視聴)をしているという結果でした。*17 これはアメリカのPYMNTSのレポートでも同様の傾向が見られており、ここの調査ではテレビに関わらず、食事中のSNSや家事の最中に音声起動スピーカーの利用なども含めていますが、さまざまなシチュエーションで、人々はマルチタスクを日常的にしており、デジタルコンテンツを利活用していることがわかります。*18

このような現状の中、消費者について分析しているレポートを少し見ていきましょう。PwCコンサルティング合同会社では、動画コンテンツの消費者セグメントを5つに分類して分析されています。*19

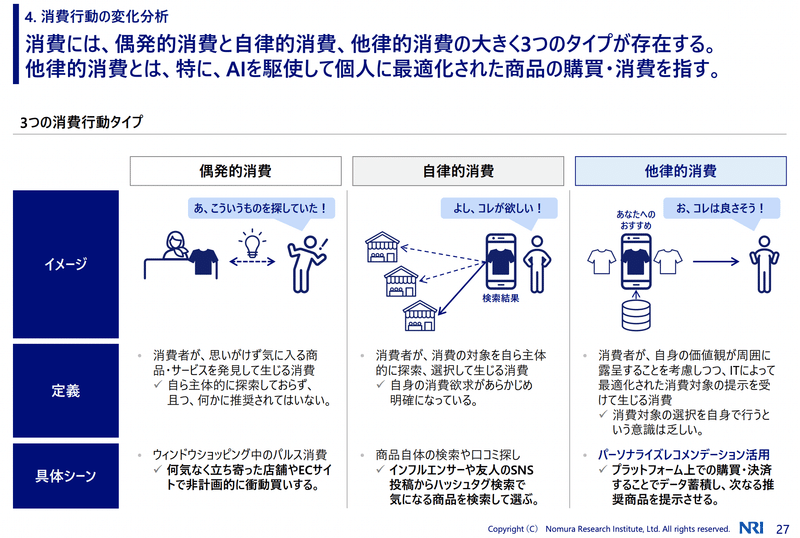

また、野村総合研究所では、2030年の社会像をシナリオプランニングで予測しながら、消費者心理の動向を分析されています。*20

この調査では、多様な選択肢やエシカル消費などの社会的価値のモニタリングにより、自律的消費から他律的消費に徐々にシフトしていくだろうと提唱されています。*20 確かに、将来的には欲望の赴くままに消費をしていけるのではなく、消費時環境に配慮されているから、オーガニックだからなど、完全な自律的以外の文脈で消費が無意識的に左右されていく可能性はあるかと思います。

また、野村総合研究所では、生成AIによるICT市場への影響を分析しているレポートの中で、消費者のトレンドについても挙げられております。*21

コンテンツの多様化、限られた余暇時間、マルチタスクによるコンテンツ消費などの傾向からも、倍速消費はおこるべくして起きているものかもしれません。

また、推し消費に関しては、「推し活」のことを消費者庁では、有名人やアニメ、ゲーム等のキャラクターや鉄道等、応援する対象にお金を使う消費形態と説明しています。*22

楽天インサイト株式会社では、「推し活に関する調査」を実施しており、この調査では、年代別の推しのジャンルが報告されています。*23

20代では、国内アイドル、漫画・アニメなどで多く、60代では、俳優・タレント、スポーツ選手で多くなっています。これは、主要メディアがネットかテレビなどで、リーチしやすいコンテンツに差異が出ているのかもしれません。

また、推し活で行なっていることについても報告されています。*23

行っていることからしても、年代によるメディア使用、消費形態に違いはやはりありそうです。

ジャンルや年代ごとに、メインとするメディアによるファンダムが形成され、エコーチェンバー現象が増幅され、文化や経済圏が出来上がっていくのかもしれません。

長くなってしまいましたが、エンタメ産業としては以上として、次回は、当初の目的であるヘルスケア産業とエンタメ産業の関連などをもう少し考えていければと思います。

ヘッダー画像:generated by DALL-E

【参考資料】

*1:インターネット白書ARCHIVES.横山隆治.2010.p76(2024年1月30日参照)

*2:株式会社野村総合研究所.2022/05/18.ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で「デジタル時代におけるメディアミックス」を検証(2024年1月30日参照)

*3:野口光一.2017 年 19 巻 1 号 p. 31-44.論文:メディア変革期における「メディアミックス」の新展開 ――『妖怪ウォッチ』を事例に――

*4:葉口英子.巻 46, 号 1, p. 68-86, 発行日 2022.日本アニメ産業におけるメディアミックスの進展と最近の動向 : 『鬼滅の刃』のメディア戦略とプロモーションに着目して

*5:Wikipedia.Technological convergence(2024年1月31日参照)

*6:Deloitte.Future of Media Monetization メディアマネタイゼーションの未来像(2024年1月31日参照)

*7:経済産業省.令和2年2月.コンテンツの世界市場・日本市場の概観(2024年2月3日参照)

*8:石田賢示.2019 年 70 巻 1 号 p. 73-95.余暇時間の構造とその階層差 ―平成23年社会生活基本調査を用いた実証分析―

*9:水落正明.巻 28, 号 1, p. 1-14, 発行日 2010-10-08.夫婦の家事・余暇時間に関する分析:「社会生活基本調査」個票を用いて

*10:黒田祥子.日本労働研究雑誌 2012年8月号(No.625).日本人の余暇時間─長期的な視点から(2024年2月3日参照)

*11:Esteban Ortiz-Ospina, Charlie Giattino and Max Roser (2020) - “Time Use” Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/time-use' [Online Resource](2024年2月3日参照)

*12:国土交通省.第1回ライフスタイル・生活専門委員会配付資料.「働き方」について(2024年2月3日参照)

*13:総務省.令 和2年7月21日.AI利活用に関するエコシステムの展望(2024年2月3日参照)

*14:経済産業省.「時間が足りない」 あなたに 大 “時間制約” 時代の到来(2024年2月4日参照)

*15:総務省.令和4年8月26日.令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 報告書(2024年2月3日参照)

*16:経済産業省.2022年3月31日.令和3年度コンテンツ海外展開促進事業 (Z世代におけるeスポーツおよびゲーム空間に おける広告価値の検証事業)(2024年2月4日参照)

*17:総務省.情報通信白書平成27年版(2024年2月4日参照)

*18:PYMNTS.AUGUST 16, 2023.How a Generation of Connected Multitaskers Is Shaping the Digital Economy(2024年2月4日参照)

*19:PwCコンサルティング合同会社.2019-07-26.動画消費の新秩序 消費者のモチベーションは何か?(2024年2月4日参照)

*20:野村総合研究所.2022/10/12.DXと多様化がもたらす消費の変化 -2030年将来シナリオ-(2024年2月4日参照)

*21:野村総合研究所.2023/12/19.ITナビゲーター2024年版 -生成AIによるICT市場の変革にどう備えるべきか-(2024年2月4日参照)

*22:消費者庁.第1部 第2章 第2節 (1)若者の消費行動(2024年2月7日参照)

*23:楽天インサイト株式会社.2023.11.22.推し活に関する調査(2024年2月7日参照)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?