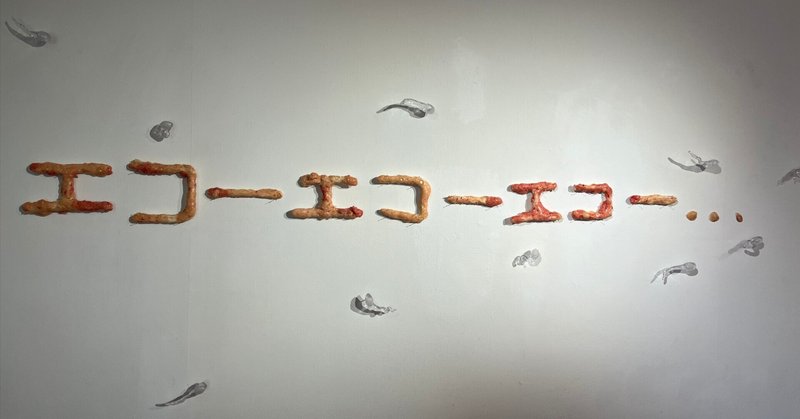

ながれにとけでる声をたどって――メカラウロコ個展「エコー エコー エコー…」レポ

メカラウロコさんの個展「エコー エコー エコー…」が開催されたので行ってきた(前回のレポはこちら).開催期間中に出したいので,少し短めにはなるが感想を書いておきたい.

今回は神保町PARAの一室で開催された個展だが,広くはない会場のなかで複線的なテーマが扱われており,感じること・考えることは多かった.

「エコー」ということばからも若干連想されるが,今回の展示の主なモチーフは妊娠・出産という前回も扱われていた問題と,それと紐づいた芥川龍之介の小説『河童』だった.

要素を書き出すとキリがないのだが,ここでは「ことば」という切り口で今回の展示を観た感想を書いてみたい.

作家本人が演じる人物が,河童をたずねて旅に出る

最も目立つ映像作品「エコー エコー エコー…」では,「ことば」というものが複数の角度でフィーチャーされる.まだ見ぬ子どもに向けた手紙,子どもに対する語りかけ,法律の文言……ふだんであれば思考のなかで交わらない複数のことばが現れる.

また,前回の展示でもあった「人間以外が人間のことばで語り出す」という表現が,今回は3億と放出される精子という予想外のモチーフで繰り広げられる一幕もある.

ひとつ考えたのは,「ことばは世の中の主体に,不公平に配分されている」という事実についてだ.

憲法,優生保護法,明治民法…….国は多くのことばを持っており,人びとの間の関係を規定する.古い法律ほど,家父長制に代表される多くの権力関係を後押ししてきた.

ぼくたちは,力のあることばの影響を不可避的に受けながら生きている.

さまざまな「古い」法律が水に溶けて沈澱していく

一方で,もっともことばを持たない存在のひとつが,「まだ生まれていない子ども」だ.映像作品中の人物はなんども胎内に語りかけるが,ついぞ答えはかえってこなかった.

たとえば,ある月齢までの胎児は中絶が認められるが,ある月齢以上は認められない,という話がある.しかし,じっさいに中絶が可能なタイミングにおいて,胎児の声を聞くことはできない.その胎児に与えられているのは,「エコー検査」などの,一方的に大人の側が付与し,分析する対象としてのことばだけだ.

作中の人物が日本国憲法や優生保護法の条文を読み上げる部分は,エクストリームな事例としての「まだ生まれていない子ども」を通して,ことばの配分という問題を提起しているように感じる.

河童の世界では,「生まれてこない権利」が実際に行使できるらしい

ここで面白いのは,河童という補助線の存在である.芥川の小説では,河童は生まれる前に「生まれたいかどうか」をえらぶことができる.会場内に散りばめられた河童たちの表情はさまざまで,彼ら彼女らが「子どもの意思のもとに生殖をおこなわなかった」者たちなのか,はたまた「生まれないことを選んだ」者たちなのか,想像を掻き立てる.

映像作品のなかでメカラウロコ本人が演じる人物は,まだ見ぬ胎内の子どもに対して手紙を書いて語りかけ,また山奥の川できゅうりを供えながらまだ見ぬ河童に語りかける.そのことばたちが届いているかは定かではないが,少なくとも返答はない.

生まれる前の子どもたちに語りかけること.人間もそうであり得たかもしれない未知の怪異に語りかけること.これらはどちらも不可能な呼びかけだが,かならずしもただ虚しいだけの行為ではない.

この「不可能」な呼びかけがこだますることが,もしかしたら「可能」なこの世界の誰かに届いて,そのひとを救うかもしれない.必ずしも明るくない作品から,ぼくはそんなふうにも感じ取った.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?